書寫一個別人的故事,真實存在過的人物故事,早已有之,人稱之為傳記,有人稱之歷史。書寫自我回憶,追憶與虛構相伴,真實已不堪追究;書寫他人經歷,無論如何奠基於史料和見證,仍有大片荒蕪野地等待作家開拓、填補,是不爭事實。古時中國人有謂小說乃史之補,當代西方史學家提醒我們所謂歷史不過都是當代史,而今還有小說家開創「他者虛構」(exofiction)領域,執意書寫曾存在的他/她的故事,通過作家心靈之眼,刻畫帶有飽滿血肉、經歷人情世事的人物,帶領讀者闖入虛構與真實難辨的獵林。

2.png)

米歇爾.阿當松(Michel Adanson)肖像(來源:維基共享)

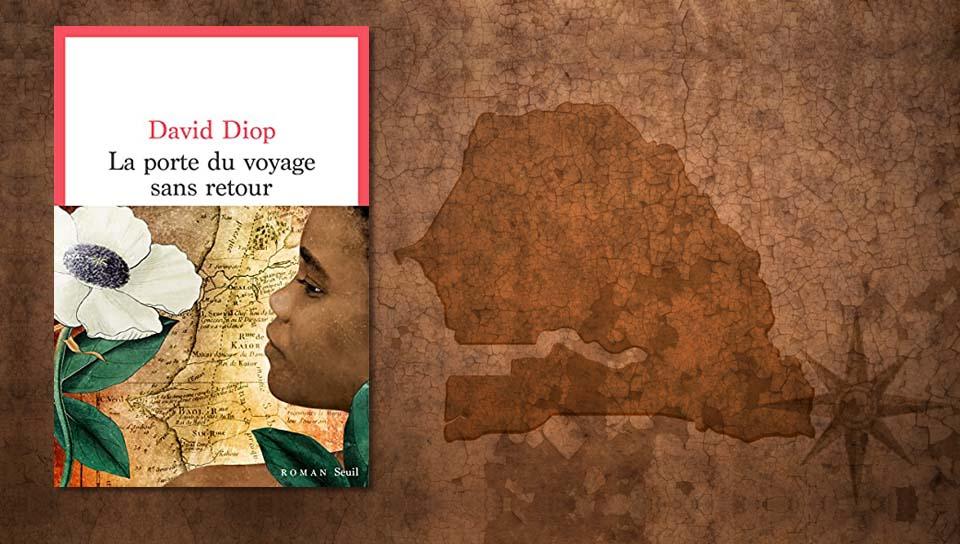

《不歸路之門》(La porte du voyage sans retour)便是這樣一部取材自法國植物學家米歇爾.阿當松(Michel Adanson, 1727─1806)生平的動人作品。以其植物分類體系一度享有盛名的米歇爾.阿當松,1748年在法國東印度公司的支持下啟程出發至塞內加爾(Senegal)調查旅行,他不但鑽研非洲生物學,還繪製地圖,並對當地語言進行考察,如今,他在塞內加爾的零星回憶可見於其《塞内加爾博物志》(Histoire naturelle du Senegal)一書。小說名《不歸路之門》,取自塞內加爾的戈雷島上奴隸城堡(Maison des Esclaves)的「不歸之門」,許多非洲人曾在這裡踏上了前往美洲、歐洲的船隻,從此再也無法回到故鄉。通過刻畫米歇爾.阿當松在塞內加爾──此一自1659年起便座落有法國殖民點的國度──研究探查之旅,小說家大衛.迪奧普(David Diop,1966─)回溯歷史,想像過往,勾畫出一幅18世紀法蘭西帝國殖民西非的風情畫。

大衛.迪奧普的父親是塞納加爾人,母親則是法國人,從小在塞內加爾成長,目前任教於法國坡城大學(Université de Pau),今年甫獲國際布克獎(International Booker Prize)。《不歸路之門》是他的第三部小說,一發行便廣受好評。究竟成長於塞內加爾,而今活躍於法國文壇學界的大衛.迪奧普如何以文學刻畫法國歷史的黑暗角落,怎麼以當代視野重現殖民地的傷痛過往,更是眾所關注的話題。

1839年,畫家Adolphe Hastrel de Rivedoux所繪製的奴隸城堡(Maison des Esclaves)

小說以植物學家病入膏肓的彌留之際展開,阿當松的女兒隨侍在側,隨後她更在父親的遺物中發現了一本寫給自己的筆記本,記錄了他在黑色大陸驚心動魄、一生難忘的遭遇。通過回憶錄,阿當松娓娓道出他與馬哈姆(Maram)的相遇。一次踏查之旅中,阿當松聽說了失去了雙親,自幼寄養在叔父膝下,熱愛自然的美少女馬哈姆,意外被人口販子擄走,從此音訊全無,卻在失蹤三年後遣人回到自己的家鄉,探尋回歸可能的消息。對馬哈姆十分好奇的阿當松試圖於旅途中四處探尋她的蹤跡,不料卻病重昏迷,恰巧為化身為醫女的馬哈姆相救,於病榻前聆聽馬哈姆親口道出她離家失蹤的真相。原來馬哈姆音訊全無乃別有隱情──因貌美而受叔父覬覦的馬哈姆,正極力反抗時,被殖民地長官的弟弟撞見而逃過一劫,不料法國殖民者也不懷好意,反將她收買為奴,她奮力逃脫,躲藏外地,從此力圖報復。阿當松既為馬哈姆所救,自然心懷感激,他欣賞馬哈姆對自然生靈的崇敬,更震懾於她的美麗,也同情她的遭遇,一心想將她從被販賣為奴的悲慘結局中救出。然手無寸鐵的植物學家面對權傾一時的帝國船艦全然無能為力,只能眼睜睜看著愛人從不歸路之門躍下海中,遭大西洋滅頂吞噬。

小說以阿當松的年少經歷為藍本,添加想像敷衍而成,描繪了殖民地的眾生相,顢頇無情的殖民地長官,非洲王國的王侯、繼承人與戰士,當然還有如殖民地象徵,成為慾望與想像對象的少女,以及象徵帝國、資本、科學合力推動歷史進展,將知識追求和領土擴張合為一體的標誌人物──植物學家,而作家以後兩者作為本書主角,其中更寓有深意。

馬哈姆,有如黑暗大地,屢屢在此書中成為映照帝國殖民者的鏡子。面對自然,我嘗試理解、認識,阿當松說,而馬哈姆則與它共處。歐洲人是航海的皇帝,看待每一塊地圖上的蠻荒之地都如知識的空白,等待征服和填補;而非洲人則在土地上悠然自得,與之共存。阿當松採集、分類植物;馬哈姆有如地母。然而,在這塊大陸上,不論黑人白人,都有善惡之別,都會因永不饜足的飢渴而犯下視人為非人的大罪。不論是因生活在非洲日久,逐漸熟悉了瓦洛夫語甚而遺忘母語法語的阿當松,或者跟隨阿當松踏查荒野的瓦洛夫少年儲君,當他們為了人遭受非人對待而悵然落淚,痛心疾首,感嘆自己渺小無用之時,是這份同情共感使他們跨越種族之別成為朋友,儘管這份真摯的同情無能拯救受厄者於地獄。

奴隸城堡中的「不歸之門」(圖片來源:flickr,by adrienblanc)

回到法國的阿當松在友人家看到了一幅神似馬哈姆的畫像,畫中人名叫瑪德蓮(Madelaine),來自瓜達魯佩(Guadeloupe),早已遺忘了出生地塞內加爾的一切。阿當松囑咐女兒將紀念物贈送給瑪德蓮,只因她神似自己魂牽夢縈的那個人。然瑪德蓮婉拒了信物,更不禁想起了同村裡那位每當喝醉了便要痛哭回憶自己踏上不歸之路,被俘虜來到法國成為奴隸的老人奧菲斯(Orpheus)。人人總要譏笑奧菲斯,為他醉時的失態,唯有瑪德蓮不同,「我嘲笑奧菲斯,只因為不笑的話,我將因為他的故事而哭。」

是的,我們如何閱讀一個人一生的故事?帶著淚或是揚起笑容?我們怎麼看待小說家書寫他人真實的一生,尤其是苦難的真實?作為讀故事的人,我們又該怎麼看待受厄者描述倖存過往,那如同希臘神話裡試圖拯救妻子於黑暗地獄卻徒勞無功的奧菲斯之痛悔吟唱,而不僅僅淪於他人痛苦的旁觀者?

《不歸路之門》出版於「黑人的命也是命」(Black lives matter)運動方興未艾之時,也是當代法國社會不斷思考共和國公民應遵守的政教分離(laïcité)價值與公民多元文化背景傳承間如何拿捏之際。長期以來,法國政府承繼長久以來以同化為原則的殖民地治理準則,高揚共和國價值,並不刻意強調境內國民的種族、血緣及其來處,而以融合為主要立國精神。然而隨著相關社會議題接連爆發,族群認同的探究和挖掘,也逐漸從法國學術高塔走向街頭,引發我從何及為何而來的種種思考。《不歸路之門》的出版,連接上了此時法國社會對相關議題的思索──如何在致力於維持一個民主國家一致性的同時,尊重及承認其組成份子的多元文化特質?又如何在全球化時代面對更多的挑戰?而當今的法國人對於這個問題的思考和回應,已經足夠了嗎?

法國米盧斯(Mulhouse)境內的「黑人的命也是命」抗爭行動

這些接連不斷的問號,不禁使我們想像,如果他者虛構,或閱讀、旁觀關於他者生命的虛構,於今日此時在倫理上仍有其合理性和必要性,那麼或許就是這類作品帶領我們所進行的各種不斷的追問,最終給予了其存在的意義和價值──通過閱讀他人,我們終將不斷自問,生命該如何被對待和講述?我們該如何聆聽和閱讀,甚至進而,行動?也是在這個層面上來說,《不歸路之門》的他者虛構書寫在當代仍有其意義和力量,值得讀者一探究竟。