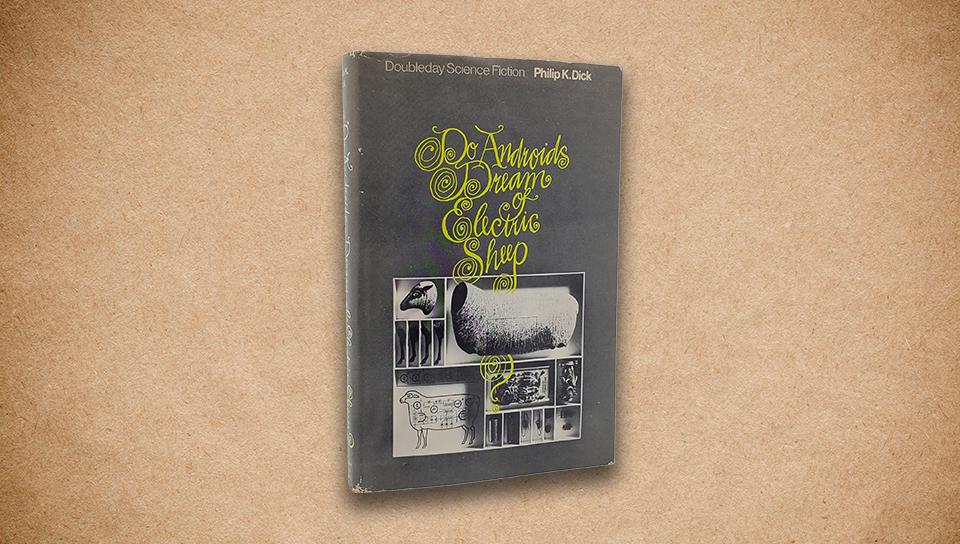

《銀翼殺手》(Do Androids Dream of Electric Sheep?)英文版初版(1968年)/Image via betweenthecovers.com

【編輯前言】2020年5月底,曾經是台北重要地標的「不打烊書店」敦南誠品正式熄燈,24小時書店由誠品信義店接手。在這個閱讀重地,誠品書店持續24小時書店的閱讀風景,「日夜點燈守著喜愛閱讀的人們」。今年(2022年)5月,誠品「信義24小時書店─閱讀.日以繼夜 A Light House For You」活動,以「週末夜讀系列講座」,與讀者一起享受夜晚時的品讀生活。誠品書店5、6月的講座主題為《科幻中的時空旅行》 。試圖「隨著導讀經典科幻文本的敘事,跨越既有時空限制,讓想像乘著魔毯飛抵多維空間,望見作品中廣袤、多重、延伸無垠的時空觀。」書評書目TAIWAN REVIEW of Books秉持推廣閱讀與經典文本的精神,將陸續刊登「週末夜讀系列講座」活動報導。

在被社群包圍的科技時代,你是否曾經思考過,科技所帶來的開放將大家帶向大量複製與模仿的標準化了?

大至社群經營教學,小至網紅拍攝pose,一樣的專業色調、一樣的擺拍技巧,而真正的創新與創意卻越來越少。我們正在追求千篇一律、開架式的美,那種一律平等化、齊頭式平等的美感,像是進出整形工廠所得到的「美」。

更不用說,我們開始創造虛擬網紅,現在我們正經歷的一切,是不是已經接近科幻小說裡,人類極其所能的創造與人類相似的仿生人了。

在AI時代裡,我們自己的存在又是什麼?為什麼還沒有步入全面的AI時代,我們就已經有一種虛無主義的狀態?

不論你有沒有看過《銀翼殺手》(原著書名直譯:仿生人會夢見桃莉羊嗎?),這個瘋狂的科技狂飆世代,正在引領著我們體驗早在 1968 年就被菲利普.狄克(Philip K.Dick,1928-1982)預言的世界。

【信義誠品周末夜讀】馬欣(影評人、作家)談「在科幻中提煉靈魂的重量—解讀《銀翼殺手》

經典之所以為經典

「好的科幻文本都在直述,所謂的人在相對於科技的一種永生,

我們人到底處於一個什麼樣的位置,有多少的份量。」

為什麼時至今日我們仍要閱讀《銀翼殺手》,馬欣說在於它的經典與不朽性,「所謂的經典是,你隨時打開來就會發現它跟你有相關。」等到我們如《銀翼殺手》開頭所描述的世界,一個擁有可以調頻心情與情緒機器的世界,我們就會與自我心靈越來越疏離,對世界的感知與情緒也將越來越單一:逃避認為有害的負面情緒,不斷處於亢奮的正面情緒。

《銀翼殺手》這本書為什麼具有絕對性的份量?除了預言性,在於它完全探討人的靈魂是什麼。我們現在活在什麼樣的世界?富豪已經攻上太空,尋找地球之外太空可能可以佔有的腹地。資本家的目光瞄向了太空,人心的嚮往已投射至無遠弗屆的地方,可是我們的心靈卻舉步維艱;許多西方作者都曾經說過:人類窮兵瀆武地去征伐各種腹地,可是我們在心靈和靈魂上,不敢踏出任何一步。

所有的科幻片似乎都在帶領人類回頭思考人類 21 克靈魂的重量與根源,彷彿科幻片都夾帶著純度很高的靈性啟發。

當伊隆・馬斯克已經鎖定外太空,當人類已經把眼光放到離我們距離很遙遠的宇宙時,我們才會發現探索心靈的第一步,比想像中的還要艱難。《銀翼殺手》一方面拓展我們的眼界,另外,他也告訴我們:

「人對於自己的心靈跟靈魂是多麼的生疏,根本不敢做心靈的遠征。」

【信義誠品周末夜讀】在科幻中提煉靈魂的重量—解讀《銀翼殺手》,現場活動照片

人類創造的極端空虛:我們活在什麼樣的世界裡?

我們連理解自身都做不到,卻想觸及未來。人們困坐在科技社會裡,而科技是什麼?科技是擺在你前面的永生花。它不會死,不會凋零,它只會進化。人類創造了一個極度讓自己困頓和寂寞的地方,遠看很美,但其實是人類自毀慾望、求生慾望所創造出來的美好的文明及想像。

透過社會學家布希亞與韓炳哲的角度,馬欣延伸探討,科技社會為什麼為我們帶來空虛的最大化,他者的消失與疏離為何為現代社會帶來更多的文明病。

在菲利普.狄克的《銀翼殺手》問世之前,我們活在什麼樣的世界?如後現代主義大師布希亞所預言,我們活在「擬真世界」、「消費主義的符號化」1。

馬欣提到對《銀翼殺手》的主角來說,他的生命力展現就在想要把手邊的電子羊換成一匹真的馬,無論是電子羊或是真的馬,對主角來說都是存在的最大證明。就像是布希亞在 1970 年提出的「消費社會」,每個產品都不在是產品本身,它都是一個符號,一個代表我們是什麼樣的人的符號。而我們每個人都在為這些符號努力。2

從狄克小說中的「共感箱」體驗就像是則預言,預測出現代的「虛擬實境」;當元宇宙打開,人類的欲望開始投射在更多的擬真體驗(例如迪士尼樂園),我們歡迎超現實的體驗,人們要的從來都不是真實;馬欣強調,就像電影《銀翼殺手2049》的重點不在於「仿生人能夠多麼像我們」,「而是人類如何窮極氣力地在『仿生』。而乖謬的是,我們跟他們一樣,都不知自己在仿生,『自然』得不得了。」

而 21 世紀開始鼓吹的個人主義,以及科技網路帶來的生活改變,造成了他者的消失,社會演化成韓炳哲所寫的《倦怠社會》中所敘述的,相較 20 世紀,因為現代社會提倡「自我的肯定性無限擴張」,而產生了焦慮症、文明病。

如同韓炳哲在《倦殆社會》中所說的:「人類毫無抵抗追求新的衝動跟刺激,以為越積極的活動就越自由。」整體科技社會快速運轉之下,我們不斷追逐科技網路所投射出來的幻象,每件事物是否都還具有他原始的意義?我們不得而知,但我們唯一知道的是,每顆齒輪都停不下來。我們再也沒有心思去靜下來好好探索自己的情感與心靈,這就是《銀翼殺手》在 1968 年提出的叩問。

為什麼人類活得越來越像一名仿生人?而仿生人卻比人類,更珍惜被創造出來的情感與心靈。

2017年美國新黑色科幻電影《銀翼殺手2049》(Blade Runner 2049)幾乎呈現出美術館陳列畫作的寂寥美學(圖片來源:索尼影業)

科技時代的反思:目送人類古典美的逝去

從菲利普.狄克《銀翼殺手》、1982年電影《銀翼殺手》而來的《銀翼殺2049》(Blade Runner 2049),電影在銀幕上凋弊的畫面,呈現出荒涼的廢土美學,文明已經處於科技以下,無法增值也不能再發展人文深度的景況。你在這片廢土,看著K在踽踽獨行,然後看著這個世界,看著世界的殘破,卻感受到醜即美,類似「情懷」的美感──不知道自己失去了什麼、也不知道自己在追悼什麼。

等於展示了我們對於20世紀曾經美好事情的目送、對於我們相信事物的目送。用我們現在的處境去進行哲學上的反思,馬欣說:「到了現在的2022年的時候,大家應該都有非常大的感觸,就是除了時代變得非常快,我們對於許多事情的目送;例如,價值觀的目送,場域的目送,我們所熟悉的、認知的目送,這些統統都在遠離中。時代中那個脫軌的、沒有辦法定錨的東西,越來越確定。」

人為什麼活得像是仿生人?從科技的宗教性談起

馬欣藉由《銀翼殺手2049》的隱喻提醒讀者:

「片中那些複製人拚命想得到的,是我們這些擁有真實生命的人視之為任意荒廢的。我們真的擁有真實生命嗎?如此簡潔科幻故事為何令人產生一種巨大的悲愴和寂寥感?」

人類之所以活得越來越像仿生人,離真實越來越遠,在於科技早已經有它的宗教性,像是中世紀天主教對於人類的箝制,西方人對於教會的服從,或當時東方佛道教甚至大於政治的控管力量。科技的宗教性是什麼?人等於活在它的領域裡,你在它的架構裡,你的罪與罰等觀念都受到它的影響;簡單地說,網路現象中的網軍和鍵盤俠都是具體例證。在數位狂潮下,功蹟社會和不斷追求KPI影響人們害怕隨時在發生的資訊會變成昨日黃花,所以迫不及待當起鍵盤俠,回應最新的網路議題。

網路科技訓練人們對於事件的看法以及價值觀,任何事情都變得兩極化,我們會面臨的是他者的消失。也一直處在主、客體的變換中,只要在網路上登入帳戶,就變成了客體,「有時候,我們的客體甚至會凌駕主體,或衍生出越來越多的客體。」

科技理想國──人的渺小與人性

科幻小說的詩意感在於問:我的來源、我究底是誰,我的存在是什麼?人類其實需要在網路科技的演算式之外,被給予特別的凝視、眷顧和垂憐。讓人類在知道自己的渺小之後,得到撫慰,讓你內心終於卸載了因為無限擴張而不堪負荷的背負;那是回到家的體驗、他者的凝視──人文、文學必須存在的理由。

馬欣在最後提到了柏拉圖(Plato)的洞穴寓言(Allegory of the Cave),侷限於感官世界的人等於失去了自由,只能看到火光映照在洞穴墻壁上的影子,並且將影子看作真實事物。社會學家曾經提過電視強化了柏拉圖的洞穴比喻,現在則是電腦變成這個比喻的主角。

我們執著電腦螢幕火光裡所投射出來的光影現實。永遠都沒有時間回過頭去看這個火把的來源,以及其背後的真實狀況。柏拉圖洞穴比較可怕的是自我的孤立,每個人在電腦螢幕前各自看那個畫面,自我沉迷於自己的現實,自己沉迷於自己的自戀以及自己的一個表象。所以,人類其實在不知不覺的情況之下,沉迷於營造海市蜃樓。在科技的鏡花水月裡,你不知道何者是真實的。

科技世界就像是牆上所展演的一切,但這一切是否為真實世界,需要我們有意識且願意奮力一搏的回頭走出去探尋。當我們有機會跨出去,有勇氣認清自我的渺小,也就能體會真實的可貴之處。

當科技能解決的所有的問題,卻不包含人類的心靈時,我們就需要重新思考科技之於生命,它是否不該成為一種宗教式的信仰,我們如何確保自己不在科技中被消耗殆盡。

馬欣將科技所展演的一切比喻成永生花,栽種在遺忘的國度裡;提醒著我們科技將是人類接下來需要面對同時也得與之抗衡的事物。活在一個擬像的世界裡,我們更應該時刻去審視所謂的真實。而真實往往存在於內在的源頭,那是一片人類靈魂最原始、最純淨的淨土。而人類靈魂的情感和記憶,馬欣說,就像南宋詩人陸游所說的:「老去已忘天下事,夢中猶見牡丹花。」所有人在科技海潮裡都是渺小的小數點,都要提防自己不要忘記你的「心」、精神上的原鄉是什麼。

在科技理想國的遺忘國度裡、人們遂盡元宇宙帝國的夢之前,文明病和焦慮似乎已佔據了我們,然而,那不是我們應該過的生活,那是科技帝國的榮耀。馬欣強調,人應該回到漢娜・鄂蘭(Hannah Arendt, 1906-1975)《過去與未來之間》(Between Past and Future)所揭示:

在過去的傳統和文化已經中斷的情況下,幸而人類歷史長河底下埋藏著熠熠生輝的「思想碎片」,如何循線深入歷史河床底下去尋覓這些『遺產』,並將它們帶回這個黑暗時代。

在科技的黑暗時代,我們每個人像是爉燭一樣,從開始點燃到熄滅,它都是一個「光」;《銀翼殺手》這本科幻經典小說在1968年早已經告訴我們不要過早進入科技的永夜,藉由這本小說的預示,讀過這本書的每個人都應該從小說中得到反思,尋找「我們真正的源頭是什麼」,不要太馴良地進入科技永夜,用我們的內心的牡丹花去抵抗科技的人造花。

(編輯:王窈姿)