北京日落的城市景觀(Image via shutterstock.com)

在顏擇雅編《余英時評政治現實》的最後一章的按語中,藏了一個發人深省的小故事。那是有關2020年《二十一世紀》創刊十周年活動上,諾貝爾得獎人楊振寧在會上態度輕蔑地揚著一篇余英時教授的文章:「看看,這就是某某人在十年前寫的文字。」

那篇文章在揚振寧眼中為何如此可恨? 他沒有明說,但可能是文章其中一句「二十一世紀的中國不大可能有光輝的前景,因為中國人自己在二十世紀造下的罪孽太深重了。」剌痛了他的民族主義神經。究竟余教授所指的罪孽為何? 誰在作孽?

從〈待從頭,收拾舊山河〉一文中,余教授認為二十世紀在中國發生的連串革命,已傷及中國文化和社會的根本;中共不單在土改、大躍進和文革等造成生靈塗炭,更是全面摧毀了傳統的文化和民間社會,令民眾在思想信仰和社會自治能力被完全淘空,任由極權魚肉。這一切源於二十世紀初中國知識分子急於救國而引進共產主義,這套革命理論為暴力披上道德的外衣,最終卻被毛澤東之輩(就像歷代革命中劉邦、朱元璋般社會邊緣人物)綁架了整場革命。農民取替城市知識分子,後者落得靠邊站,甚至在連番政治運動中被打成牛鬼蛇神。

余教授雖說自己不是儒家,但卻推崇士人「以天下為己任」的精神,因為此念一出,天下已非皇帝獨有。他對五四以來的「徹底反傳統」不以為然,認為儒家在歷史上被當權者用法家和黃老思想扭曲,以支撐「君尊臣卑」的體制。他試圖還原儒家「庻民議政」、以「道統」制衡「政統」的精神,所以正面肯定歷史上東林黨和太學生鬧事,認為這是中國知識分子的抗議傳統。

我相信余教授目睹八九民運時心情一定非常複雜:喜是見知識分子憂患意識的復蘇,憂是見運動走向革命的邊沿隨時墮入深淵。但六四鎮壓之後(特別是1992年鄧小平南巡以後),中共以各種資源收編知識分子,有些反而鼓吹法西斯式的國家主義 (本書收錄〈海峽危機今昔談〉便是回應新左派代表人物王紹光的論點) ,更多的是做政治鴕鳥,在技術層面為政權出謀獻策。中國讀書人「學而優則仕」的慾望、被權力眷顧時產生的亢奮,令人慘不忍睹。所以當余教授說「二十世紀中國的苦難都來自知識分子犯的罪」(第189頁) ,除了是因為他們曾鼓吹過激的革命思想外,還有是他們的儒弱與貪婪,甘願成為極權的共謀吧!

楊振寧和一些華人科學家,早在中國陷入文革災難時已押上自己的名聲為中共背書,改革開放後又致力推動中國科學教育,應是本於一種愛國情懷。問題是如沒有更高的普世價值指引,這種民族主義可被政府操弄成為極權的精神支柱。余教授在此書多處提到中國從1895到1945年便以一個被侵略、被侮辱的民族身分抵抗帝國主義。「帝國主義侵略」、「外國勢力干預」等概念已深入民心。中共心知肚明共產主義已經破產,因此更著力於歷史的「再造和運用」,以鞏固其統治基礎,動輒以「中國五千年文化」、「自古以來便屬於中國」等話語來正名維穩的舉措和大一統的主張。

余教授指出,中共從「八國聯軍瓜分中國」談到「西方亡我之心不死」的說法根本缺乏歷史基礎,而美國更是在列強中最沒有意欲佔領中國土地的國家。這種歷史的解讀,只是為了服務當前政治的需要。余教授指出中國人的民族主義本來並不強烈,在滿人入主中原後反清情緒並不高漲。連代表極端民族主義的義和團,因為得到慈禧太后的眷顧,才毅然從「反清復明」改為「扶清滅洋」的主張,可見政治權力如何巧妙地操弄民族主義。

余教授驚訝於中共由極左的共產主義轉變成極右的法西斯權貴資本主義,民眾竟然可以接受這種擺動。除了是中共摧毀了民間的抵抗空間外,我認為有相當大量的民眾(包括知識分子) 是從心底裡對極權臣服。除了許多人在此獨裁體制中獲得好處外,更多是受到大一統的民族主義所迷惑。他們相信只有中央集權才能維持國家主權的完整和社會秩序的穩定,繼而可富國強兵,挑戰西方霸權,一雪百年恥辱。

從建構民族主義以支撐極權主義的角度出發,余教授認為中共要以武力威嚇台灣,是因為台灣已成為一個「象徵」,代表西方在中國進行和平演變。這就好像納綷德國要針對猶太人,是因為他們成為了「西方資本主義」的象徵。只要將兩岸問題被說成是「外國勢力的干預」,便能轉移中國民眾的現線,令他們對兩岸政治制度的差距以至台灣新生代「天然獨」的傾向視而不見。透過操弄仇外情緒,中共一方面可加強內部團結,另一方面亦築起一道防火牆,令台灣的政治進程不至牽動中國民眾的民主意欲。

余教授多次為文談到中國人一面仇外,一面羨慕西方的強大。這種「羨憎交織」的心結,令「來自西方而反西方」的馬克思主義得到上世紀初中國知識分子青睞。但發展到今天,因為中國經濟的猛速發展,已令習和平和一眾「國家主義者」相信中國已找到自己的發展道路。相反,西方在全球化和金融風暴後出現的社會不均、族群衝突和民主政府的失效,令中國有更強大的制度自信。習近平和小粉紅們對西方羨慕之情已急速減退,剩下的是滿眶恨意,要談「戰狼外交」、談「亮劍」。所謂「中國夢」便是強國夢,在強大之上,再沒有更高的價值。相反,任何自由、民主、法治、人權的理念如對中國的經濟和軍事發展造成障礙,惟有遇佛殺佛。

在這種仇外民族主義底下,香港今天的悲劇幾乎是命定了的。如果台灣是象徵美國分裂中國的橋頭堡,香港經歷150年英國殖民統治,是全球最自由的市場經濟,亦是爭取各樣公民權利的「示威之都」,其象徵意義何其豐富!容之,標誌著中國走向多元共容的世界;毀之,則代表中國走回閉關自守的天朝體系。現在「一國兩制」已壽終正寢,台灣和香港的出路何在?

余英時教授說台灣是中國的一部份,但與台獨並無矛盾,因為他談的是「文化中國」,而非政治概念的中國。(見254頁)他覺得和一個極權中國談統一就等同投降,但假若台灣宣佈獨立,卻只會引來戰爭。余教授認為不統不獨並非壞事,中國歷史上亦經歷多次分裂時期,其中三國時期更是文化鼎盛、人才輩出。反而在大一統之下,往往「文化喪失多元,學術減少激盪,制度拘於一格,思想無法自由。」(見40頁)余教授多年來期盼的,是台灣不要固步自封,切切實實走向民主。看他在書中的文章,對台灣民主發展初期頗是憂心忡忡,恐怕普選帶來的是「多數人的暴力」、壓抑「少數人的權利」。但經歷多次政黨輪替,可見台灣民主制度經已整固;余教授更相信族群分歧通過公開辯論,「遠比停留在暗潮洶湧的狀態所蘊藏的危險為少 」(見129頁),可見他對台灣民主化的肯定。

基於這種樂觀精神,即使香港在反送中運動後被北京強烈打壓,他認為香港多年來發展出的一套自由的社會結構和生活方式不會輕易被摧毀。他對我們佔中三子倡議的「讓愛與和平佔領中環運動」推崇備至,認為以公民抗命爭取民主可跨越暴力革命的陷阱。他期盼香港能「創建一種文化氛圍,讓以天下是非為已任的現代知識人能夠不斷出現。」(見45頁) 但以目前情況來看,這種抗爭換來的卻是政權更殘暴的反撲,難免令人質疑抗爭的意義。余教授認為中共的確不會馬上改變,但假如港人節節後退做「乖孫子」,只會變成百分之百的奴隸,連絲毫的希望都會失去。

對於中國,余英時教授有何寄望?在1989年六四鎮壓後,余教授曾斷言「沒有政權能恃暴力而傳之久遠」。但1992年鄧小平南巡後,台商、港商以至美商重新投資中國,令其經濟持繼發展,政權穩固如山。余教授亦曾斷言當強人鄧小平去世,中國必出現劇變,結果是鄧小平隔代指定的接班人順利進行權力轉移。由此可見,中國專制的文化與社會基礎之深,連史學大師亦未能參透。

如果中國民主化是那樣遙不可及,當前有識之士應在何處著力?「二十一世紀中國面臨的最大課題便是怎樣在二十世紀的廢墟上重建民間社會,使一個比較合理的新秩序得以逐漸實現。」(見301頁)余教授如是說。 我完全同意余教授對公民社會重要性的分析,我亦是抱著同樣的心懷,多年來默默在此領域耕耘,希望為中國的民主化奠下一點基礎。但自從習近平上台後,中國公民社會組織和維權律師遭受全面打壓,剩下來的非盈利組織只能在政府的框架內提供公共服務,日漸失去自主性。這些組織更被迫依賴政府或本土基金,與國際公民社會日漸脫鈎,最終恐難重建余教授所設想的社會秩序。余教授泉下有知,會否感概落淚?但先生的學問與人格,像日月星辰,引導了多少知識人以客觀精神面對歷史,其貢獻遠遠超越一時一地的政治判斷。作為知識人,在亂世中以最大的理性和良知盡其言責,即使無力迴天,亦是「有言畢竟勝無言」!(見303頁)

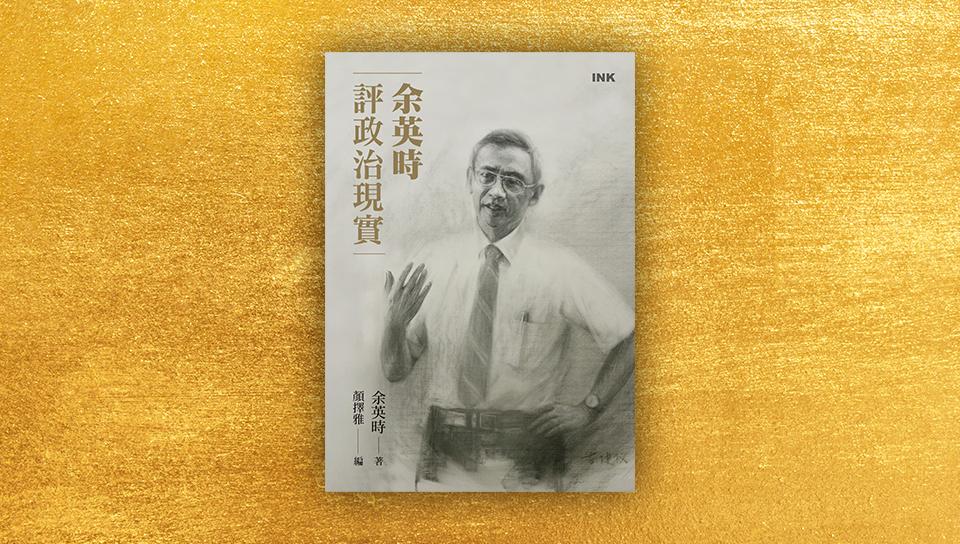

【關於本書:余英時評政治現實】

▶ 作者簡介

余英時(1930-2021)

安徽潛山人,哈佛大學歷史學博士,1974年當選中央研究院院士,2001年自普林斯頓大學校聘講座教授榮退,2004年入選美國哲學會會士。曾獲日本關西大學等多所大學名譽博士,2006年獲克魯格獎、2014年獲唐獎。著作有中英文數十種,包括《歷史與思想》、《中國近世宗教倫理與商人精神》、《中國思想傳統的現代詮釋》、《會友集》、《朱熹的歷史世界》、《論天人之際》、《余英時回憶錄》等。

顏擇雅

金鼎獎專欄作家,著作有《愛還是錯愛》、《向康德學習請客吃飯》、《最低的水果摘完之後》等。2002年創辦雅言文化出版公司。