圖片來源:shutterstock.com

小說是虛構的藝術。以文字織就魔法之網,帶領讀者前往遙遠他方,原是作者雕蟲小技,而以語言提煉生命體驗,再現過往經歷,更是寫作者的拿手好戲,更別提小說家揮動羽毛筆有如施用魔杖,穿梭在回憶和現時,還能縫補熨貼,為回憶療傷止痛。而穿越在真實和虛構幻境密林,辨識何者為真,何者是假,步步維艱、膽戰心驚,本不是讀者份內之事,然帶領閱讀的人迷失文字之雲,幾度穿破雲層地表,直面人性、探尋真相,甚至,華麗炫技,卻又可能是作者有意為之。

《兩廂情願》(Le consentement)是一本虛構的小說,但卻根植於作者凡尼莎.斯賓格拉(Vanessa Springora)本人經歷。關於一個叫V的女孩,和一個叫G的男人。認識G那年她13歲,在自家飯廳。G開始給V寫信,她也回信,這是《危險關係》(Les Liaisons dangereuses)的國度,咸認以情書挑逗、懺情是浪漫之舉,何況50歲的他已是一個名滿天下的成功作家。情書攻勢奏效,加之以他天天到校接她下課──她的父母離異,父親長年不見身影,而母親異常忙碌,他如父如師的陪伴使她「難逃情網」。G和V的戀情從來不是秘密,儘管橫亙在前的是巨大的年齡差異,還有G「戀童癖」的名聲──這位從不諱言自己鍾愛年輕少艾的文學家,還曾在書裡侃侃而談自己在馬尼拉與11歲男童的買春經歷。這位曾在1974年發表公開信支持青少年也有性自主權利的知名公知,總愛聊起愛倫坡(Edgar Allen Poe)娶了自己13歲表妹的軼聞,聲援過羅曼.波蘭斯基(Roman Polanski),收藏伊里娜.約內斯科(Irina Ionesco)為未成年女兒拍的裸照。同時卻和那世代的知識人一樣,謳歌自由頌揚解放,要禁止一切禁止,並視之為天責。

然而只有他總是寫作的那一個。從V的學校作文到自己的小說。他為V代筆的作業總能拿到滿分,而她成了他黑色筆記本裡的寫作素材。永遠有女子在門口盤桓不去,而筆記本裡也一直同時出現G等待下課的其他蘿莉塔。這一切是為了藝術,他說。不要妨礙他的寫作,他是個天才,他們說。托爾斯泰的妻子還總為他謄寫手稿,素有聲望的哲學家朋友也說。然而這一切對V已成了不能承受之重,她的生活徹底失衡,遠離了這年齡的人該有的家庭、學校和同儕生活。那是監禁,她這麼形容。無法呼吸、幾度崩潰,連曾經點燃V愛情想像的情書,如今都成了G為宣稱「這是兩廂情願」而預先設計的防告作戰計劃。

提起勇氣離開G的她形容自己是壞掉的娃娃,儘管她重拾了一般年輕人的生活常軌──上學、玩耍、開趴、戀愛。然而無止盡的,不只有他人注視的眼光和情慾功能的故障,還有那反覆地自我詰問:那是正確的嗎?那是正義的嗎?這是一場情愛遊戲抑或是遭遇變態的惡夢?這是浪漫戀曲或者自戀老男人誘姦幼女的犯罪?這場劫難不曾隨著歲月過去而遠離,伴隨著V數十年來往返自家和心理醫生住處的生活道路。

|

|

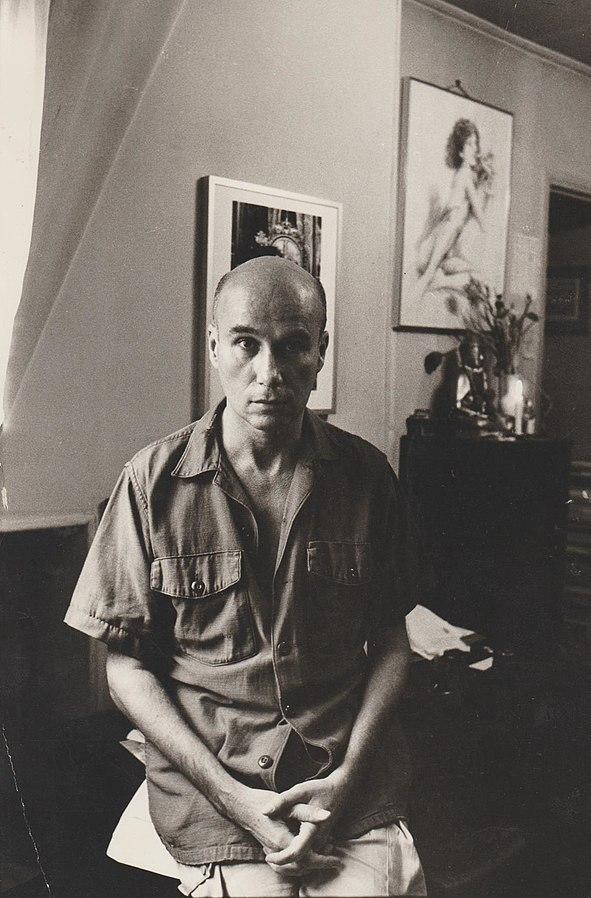

(左)1983年的布里埃爾.馬茨涅夫(Gabriel Matzneff)(維基共享);(右)馬茨涅夫的魔鬼作品《Les moins de seize ans》(直譯為:未滿16歲)(via EDITION-ORIGINALE.COM)

於是她決定執起筆管,以文字鑄造為己發聲的震撼彈,直指G真有其人,即曾獲頒總統勳章的文學獎得主加布里埃爾.馬茨涅夫(Gabriel Matzneff)。小說出版後,輿論議論紛紛,銷量也創下佳績,且伴隨me too運動方興未艾,越來越多人開始質疑:公開書寫甚至在電視節目高談闊論戀童、雛妓,文壇為何包容此異樣情況如此之久從來不予正視?知識份子或者文學菁英從何時開始如此享有特權以至於人們始終對此保持沈默?調情、誘惑是不是如有些人所說乃所謂的文化特色?這究竟是一種陋習,或如有人宣稱的是一門藝術?小說既是虛構作品,何時開始成為可以判別罪行的呈堂證供?自我虛構既是一門文學技藝,怎麼判斷其中的真偽虛實,又如何劃分自我暴露和療傷止痛之間的界線?紛紛擾擾未曾落幕,G已被國家作家中心取消津貼,並因倡議戀童癖接受審訊。

道德和文學孰輕孰重?評論家這麼說,文學家以文字探索人類心靈的方方面面,不盡然全是光明確也書寫陰暗,誠實曝光變態醜陋的人性角落,於是有了薩德侯爵(Marquis de Sade)和他的傑作。但那是什麼樣的菁英的驕傲和自圓其說,又有人這麼說,使名作家可以在大眾面前大言不慚談論性癖數十年,並忽視年齡、知識、權威造成的不平等,以為自己並非迫使未成年人「情願」發生關係。

我很遺憾V女士關於我們的愛情,記憶和我如此不同,G說。而V這麼說,原來惟有把獵人關進書裡,我才能永遠解開心結。

這是你情我願,還是一廂情願?作為一種藝術,一場記憶和技藝的展演,他的書寫,是的,他的還有她的,傳遞的又是什麼?王爾德說,藝術並不來自生活,它高於生活,若真是如此,那麼無止盡地對文學、對藝術的極致追求,可能引領我們走向何方?那裡面可有美?可有醜?可有所謂的惡之華?可有不負奧斯維辛之後的詩?它們又怎麼回應了文學傳統?開創了什麼新局?而這些圍繞這本書所產生的爭辯,最終探詢的、接起的、擁抱的究竟會是什麼?還是最後我們所收穫的不過如房思琪早已叩問的……難道,一廂情願的從來只有,相信文學的我們;而辜負我們的,從來都只是文學?

眾說紛紜,言人人殊,儘管《兩廂情願》一書引起的風波,至今仍未落幕,且爭議不斷,但相信誰都不能否認《兩廂情願》的出版,堪稱2021年法國文壇重大事件之一。