2019年舊金山,台灣團體參加Pride Parade SF 2019,美國舊金山同志驕傲大遊行(圖片來源:Shutterstock.com)

I am what I am.

我永遠都愛這樣的我。

張國榮・〈我〉

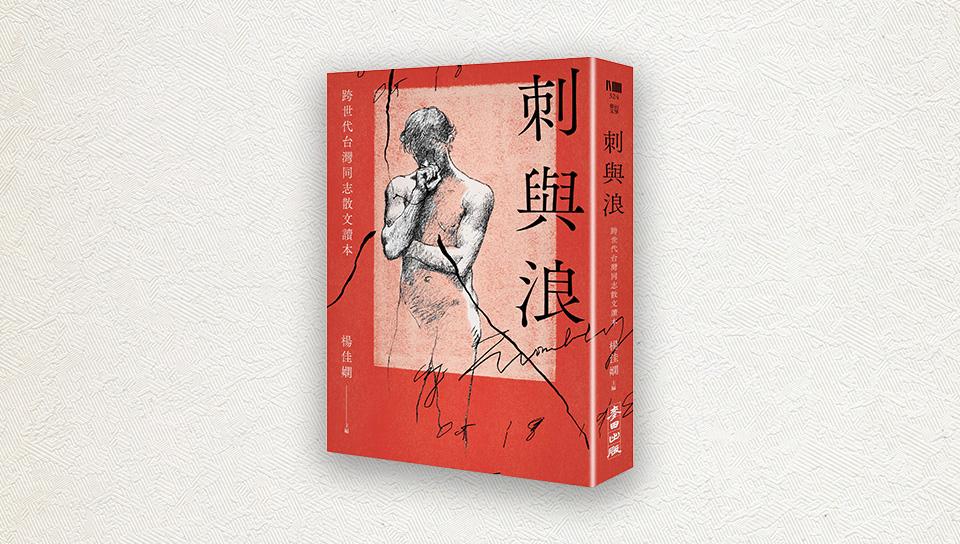

在這本選集中,主編楊佳嫻(1978─)處處顯露了她的聰慧和眼光,唯一讓人覺得美中不足的是,她寫/說的太少了,以她豐富的學養,相信很多讀者必定翹首盼望拜讀她更加綿密的序文才是。另一個非要錙銖必較的自然是分類與標題命名的老問題,一旦分類,就很容易被讀者,尤其是處處嚴謹(龜毛的美名?)的學者從中挑剔,認為胡為(不)可云云······。

鄭明娳在35年前就對「散文」做出如下的定義:

在文學的發展史上,散文是一種極為特殊的文類,居於「文類之母」的地位,原始的詩歌、戲劇、小說,無不是以散行文字敘寫下來的。後來各種文體個別的結構和形式要求逐漸生長成熟且逐漸定型,便脫離散文的範疇,而獨立成一種文類。(中略)也就是說,把小說、詩、戲劇等各具備完整要件的文類剔除之後,剩餘下來的文學作品的總稱,便是散文。1

楊教授將信件(包括真信《席德進書簡──致莊佳村》和假信〈寫給阿青的一封信〉)、日記(《邱妙津日記1989-1991》)、論文(〈不T的合法性危機〉)和筆記(〈一言難盡點唱機〉)都包攬入散文的範疇。前兩者在文壇早已司空見慣,《刺與浪》中的王盛弘,其最新散文集《雪佛》的輯二,就收錄了三十封琦君寄給他的信件和卡片。至於魯迅、張愛玲等殿堂級人物的信件或日記,相信是學者與文青都知曉且都讀進骨子裡的。將論文和筆記(段落擷取)納入散文之域,少見,且需要獨到的見地。而究竟是小說還是散文(如:阮慶岳的〈無良人居所〉,當初是收錄在他的「散文」集中,讀者卻有不同的見解),恐怕本文的十倍篇幅都無法道盡。

刺,帶刺,自我保護;被刺,不合主流;自刺,以自虐召喚最深沈且真實的自我。當然還有刺激,刺激同道中人的思維和慾望,也刺激道不同者,或許有相互為謀的奇蹟。浪,飄浪、放浪、浪漫,但更可以做到「縱化大浪中,不喜亦不懼」。《說文》:「刺,直傷也」;「浪,滄浪水也。南入江」。隨著時代更迭,刺與浪的意義自然經過不斷衍義,如同「同志」,如同LGBTQ,在不同時空中,都有著不同的命運與內涵。楊教授如此命名、擇篇與歸類,自有其自身內在運行的規律:「仍希望能在各種性別分布上取得大致平衡,二十八篇散文,大致區分,可劃歸為女同志題材的共十二篇,可劃歸為男同志題材的共十五篇,由女性家人身分來說話的女跨男跨性別主題一篇」。2除了早已被公認為經典的作品外,筆者認為最精彩的選文是以「農」彩沈墨女女情慾的〈一塊田,岸置女同志的魂舒〉,以及〈女馬〉。這兩篇為許多人──尤其是異性戀?──提供了女同志「非」去性化案例。前者更以季節而不以年月計時,以大自然的韻律結合女人的生理期節奏,醞釀情慾於指尖和作物生產之中,細膩且精彩。

至於是否因此把「作者」硬拉出櫃,如同曾鬧騰一時的散文紀實與虛構喧囂的煙火,作者我是否等於敘事者我的問題,楊教授顯然也注意到了。因此,她巧妙地以「本文所收錄均得到作者同意」,回應了郭強生的「莫搜作家櫃」說。選集就像任何影展與文學獎的入圍名單一樣,能夠進入最後一輪賽事,甚至最終雀屏中選者,自然反應了評審的美學觀和偏見/愛,而一本僅三百頁的選集,想當然耳,會有一長串的遺珠。對部分遺珠,楊教授也述說其憾,相當面面俱到。筆者倒是認為,蔡孟哲未能為該集子寫序,真真是一種遺憾呢。

描寫女性內衣成長史的〈內衣記〉和〈女馬〉,遙遙呼應女人的乳房和乳頭在白人世界掀起無數次的女性主義風暴。1968年,美國紐澤西州因抗議選美活動而意外引發的自由垃圾桶(Freedom Trash Can)運動,就將胸罩視為解放女性身體的策略,作家摩根(Robin Morgan)就是參與者之一。2015年,台灣版解放乳頭運動也曾在網上掀起一波小風浪,《風傳媒》甚至還被封鎖相關的新聞網址。封鎖?遮住?解放?解放乳頭(房)其實應該是女人的自主選擇,就像男人選擇自己的內褲一樣,鬆緊自如,該以舒適和舒心為首要。知名男藝人曾面對媒體訴說自己不穿內褲,屌兒啷噹反而成了粉絲們追「捧」的話題,為何女人不能決定自己要不要穿內褲,以及胸罩?抑或,這只能是女人在「私」領域的自主權?

柏格(John Berger)、穆爾維(Laura Mulvey)曾以「男性凝視」(male gaze)批判媒體對女性角色的呈現是物化女性。時至今日,直男對乳房和乳頭的意淫遐想普遍仍在,但越來越多直女也開始以女性凝視「物化」男性,直男甚至也以身體融入文化工業的主流。再者,廣大的男同志普遍對胸有「城府」、粉嫩欲滴的乳頭垂涎。究竟男人該不該遮?男性女乳症,抑或較肥胖的男子,為何不穿戴胸罩或束胸,以免行動時雙乳晃動不雅觀?男人的內褲不宜過緊,為的是避免影響精子的活動力,舒適與否最多只排「老二」,傳宗接代當然還是首要。

楊教授說:「必得強調的是,某部分的開放,比從前更多的理解,不代表黑暗已經清零,也不等於從此陽光正向、性向不再逼人面臨存亡交關,畢竟反同保守力量滲透教育與政治,動作頻頻,到處也都存在著打不開的家族死結、生命監牢」。3然而,李幼新卻樂觀地相信,「這世界會越來會好,歧視會越來越少」;因為「當年這些都被打壓,現在都被包容了」。4人生充滿「異」數,這些包容會否只是一種演出?當身臨其境,方可映鑑「認同」其實是一面照妖鏡。

高夫曼(Erving Goffman)將日常生活中的自我呈現分成三個區域:正在或可能正在進行特定演出的前台(front region, frontage)、發生與前台的演出有關,但與其促成的外觀並不一致的後台(back region, backstage),以及與前兩者無關的場外(the outside, outside region)。5絕大多數的人一生置身前台,就算大唱李桐豪最愛的黃乙玲的〈人生的歌〉,也覺得不枉此生。置放在情慾認同的場域,很多人就算根深柢固地位居前台,卻寬大地表現自認亦跨界「場外」。比起更多時刻游離於前後台與場外的LGBTQ,後者門面的行為語言(frontage behaviour language),表演起來,連梅姨都會起身鼓掌。

桑塔格(Susan Sontag)認為,「雌雄同體(androgyne)無疑是敢曝感性(Camp sensibility)的偉大形象之一。(中略)敢曝品味借鑒了一個鮮為人知的品味真理:最精緻的性吸引力與性快感形式在於違背一個人的性的紋理(the grain of one’s sex),陽剛男人最美麗的東西是陰性特質,而陰柔女人最美麗的則是陽剛特質」。6然而,同志也未必敢曝,於是,〈我也是女生樣的女生〉就產生了〈不T的「合法性危機」〉。而女同志有T婆之分/不分,男同志則有哥弟不C之辯。酷兒(queer)敢曝,作為潛在的流動性,或作為與破壞具有軌範性的文化有關的政治能量的場所,酷兒已超越傳統「同性戀」的框架。什麼叫酷兒?根本不用多費唇舌為之定義,因為酷兒從一開始就是拒絕被定義的。

陳栢青會不會是選集中唯一最靠近酷兒的作家?有誰會把KY當髮膠,只為了在想相幹的作家前圖個亮相?有膽跳上生命舞台/擂台向眾人展示敢曝行徑的,在散文中仍屬少數,〈尖叫女王〉尖叫dramatically correct,drag queen不過就是從後台走上前台的亮相演出,阿青的同路人不用再窩在同溫層裡,女子漢(也包括直女啊!)也可以盡情展現girl’s power!〈結婚座〉中女同在直/職場身體扮演與偷渡情愫,是變色龍,也是敢曝,但絕對稱不上酷兒。

1980年代末,隨著巴特勒(Judith Butler)和賽菊蔻(Eve K. Sedgwick)陸續將性別理解為一種表演,或者說,用於闡明性別(gender)和性(sexuality)的表演性(performativity),身份認同就被視為是由被稱為其結果的「表達」(expressions)所表演性地(performatively)構成的。7在千禧年之際,表演性揭開無數個進程,從錯綜複雜的階級、種族、性別和性認同,到技術、組織和文化的大規模裝置,我們已經成為一個全球化表演(global performance)的時代。8畢竟,連性高潮都可以/願意演!人生如戲,全靠演技,就看你願不願意投入角色。如果〈兩人一犬人間氣息〉真的可以普遍化,〈當我參加她外公的追思禮拜〉時,可以正大光明地表明身份,而僅止於扮裝和前台肢體語言的李安的《囍宴》也不會重演,「所有這一切都至關重要,因為在主體之間(In Between Subjects)的一個基本主題是表演性和關聯性(relationality),不僅是性/別認同、系譜和支配敘事,更是意義本身──甚至是自我認同和自我意識的意義和結構」。9

如果有人大喊「我就是不想演了,怎樣?」──或許更深層地去擘開檢視,每個人所以為的「我想要的」性/別,其實早就是人爲地設計好了的樣態與內涵,而我們都只是站上前台宣示:我是正確的,抑或被貼上錯誤的標籤而推離至場外。〈哪吒盟盟〉是生理女變男,是性別位階的低至高的移轉,如同女子漢比死娘炮更值得被接納?當然,筆者絕對相信,朱天心和唐諾是真心認同盟哥的,與世俗偏見無關。變男變女變變變,是「後天」的自主權,歷時性地戰勝或妥協了主流價值判斷,抑或只是其中的一場「意外」?鍾玲、利菁、愛里、小A辣是台灣目前較知名的MTF案例,10她們和盟哥都進行過性別重置手術,11重置前,鍾玲(等人)甚至有被警察強迫全裸驗身的恥辱印記。

2019年5月24日,台灣成為國際第27個實施同性婚姻的國家。超乎多數人的想像,其實宗教界比政治界走得更快。2000年10月22日,同光同志長老教會舉辦首屆「同志伴侶祝福儀式」,四對女同志和一對男同志在眾人注目下完成見證。2012年8月11日,釋昭慧主持了台灣第一場佛化女同志婚禮,釋昭慧認為:「千百年來,並沒有同志佛教婚禮的相關爭議。(中略)我們要澄清佛弟子的偏見,才不至於因錯解佛法,而造成對他人的二度傷害。如視同性戀為『業障』,這正是一種偏見」。12

同婚終於合法了,但生兒育女的問題呢?而為何非得生兒育女呢?依照《司法院釋字第748號解釋施行法》第20條的規定,同志家庭只能「繼親收養」,即是由其中一方收養他方的親生子女。目前《人工生殖法》不適用於同志家庭,所以都無親生子女,卻想要孕育下一代的同志,被迫要到國外圓夢,而這反映了發達資本主義時代,資本、權力位階與築夢圓夢之間的正相關性。本選集中想擁有小孩的動機,只是為了老後有依(〈紅蟹踟躕〉、〈當我參加她外公的追思禮拜〉),《彩虹熟年巴士:12位老年同志的青春記憶》(2010)中,13幾個大叔、爺爺(或許比較想被稱為大姐、阿姨)生兒育女則是為了傳宗接代。然而,養兒防老的觀念已經不合時宜,正確地面對老、關注並立法有關維護老年人生存權利(照護、居家安全等)的問題,恐怕才是王道。

「老」在我們的成長過程中,一直是抽象的名詞和形容詞。真正開始嚴肅地面對「老」所衍生的問題,恐怕是台灣於2018年正式進入高齡化社會之後。14朱天文曾經在小說《荒人手記》中藉男同志小韶之口,哀嘆四十歲就已「形同槁木」,實際上,很多男同志更像朱天文〈世紀末的華麗〉中的米亞,二十五歲就自認「色衰愛弛」。男同志確實極早地意識和感受到「老」的危機,白先勇的小說、王盛弘的散文,以及收錄在《刺與浪》中的〈鐵皮書性史〉、〈星期天〉和〈鸚鵡、鵪鶉、男色、拍電影〉,陳俊志、李桐豪與李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥(李幼新),在不同年代紛紛發出相同的,戀慕青春無限,卻對青春無法倚恃且老之將/已至的怵惕。自戀的水仙花,臨水自照那虛幻的倒影,就算未墮水而死,也不過是用身體去體驗什麼是鏡花水月。身體的夕陽工業如何苟延慘喘甚至起死回春,回到肉體的日正當中?我們迄今尚未看到男同志以科技暮色還魂的紀錄(通俗小說除外),失魂落魄宛如白頭宮女的倒層出不窮。但誰說只有男同志才擔心年華似水流?直男也怕,但這是另一個議題了。

觸及男同志與愛滋病議題的散文極少,陳克華的〈我於青春無悔──寫給Allen,以及那些葉落歸根的同志遊子們〉,描寫未老先凋的男同志愛滋故事,呼應台灣的愛滋病開端,並凸顯伴侶之間的性愛(不)忠誠,以及對HIV的寡知,導致「似乎獨自躲在不為人知的一個角落安靜地死去,是愛滋病同志理所當然的人生結局」(頁133)。文中出現的是包括醫生在內的社會菁英,回到台灣,「只為了落葉歸根,只為了回來等死」(頁136)。連醫生都陌生卻席捲全球的疾病,那伴隨而來的末世感,讓「他們」震驚青春的代價竟如此兇殘。有關愛滋與用藥/服藥,楊邦尼的〈毒藥〉未入楊教授慧眼,筆者認為是另一顆遺珠。

讓筆者悄然動容的是〈樹猶如此〉和〈種花〉。1989歲屬兇年,中國大陸發生天安門事件,而王盛弘重考。王盛弘後來以文字銘刻了他在重考壓力下的政治啟蒙前夕。白先勇呢?那一年,「孤標傲世風華正茂」的三棵義大利柏樹中間那一株,「如遭天火雷殛,驟然間通體枯焦而亡」。白老師「教人來把枯樹砍掉拖走」,他「心中總感到不祥,似乎有什麼奇禍即將降臨一般」(頁111)。這老天爺預示的景象,乃不祥之兆,王國祥隨後便病篤離世,而「剩下的那兩棵義大利柏樹中間,露出一塊楞楞的空白來,缺口當中,映著湛湛青空,悠悠白雲,那是一道女媧煉石也無法彌補的天裂」(頁128)。樹猶如此,人何以堪?含蓄如白先勇,行文中,王國祥並無關係稱謂,但那又有何關係?

〈種花〉中,我們僅看到母親澆花卻未見「種花」。那些品種各異的花卉,彷彿原本就種在那裡。「生之畜之,生而不有,為而不恃,長而不宰」,這位謙稱「粗人」的母親,如此細膩、如此玄德。她在光影的旮旯發現並接受兒子的情感面目,以寥寥數語,舉重若輕地,托起受創的兒子。同樣含蓄的是〈煙火旅館〉,情感山牧季移似地,卻始終趕不上陽光,哪怕期待的只是一絲洩漏。無法不聯想到的是銀色夏生的詩句:

是什麼擁抱了你?

我夢中的日子

我已成為你秋日黃昏的戀人

你是

篝火煙霧中的凝視

在半空徘徊

而我,是

一棵陷入困境的樹15

〈煙火旅館〉的「我們」,「只是相陪一段,一段在開始就約定結束的陪伴,我說,勾勾手,一言為定。像誓約,像供詞。我只能偷偷背著你,回過身去撿拾你褪下的影子,與之獨舞、共眠」(頁233)。這些層疊密匝的沈鬱「基」調,是五、六年級以及更早一輩的同志才如此溫婉迂迴?那些年代所歷經的「刺與浪」,恐怕不是後之來者所能體會的。

I am born this way,I am what I am,知名歌手都這樣大聲唱著。

最後,筆者想說的是,筆者相當期待為老年同志與行動不便的同志發聲的作品問世,當然,或許有人會殘酷地說,老與傷殘已經沒有性/別可言。16