2023台北國際書展,獨立書店展區展出香港出版品

20世紀80至90年代,香港流行文化深受台灣人喜愛,港劇、港片及香港歌手的創作風靡華人社會。由於接受香港影劇、流行樂的五光十色,也就憧憬去香港城市旅遊,去蘭桂坊、維多利亞港,還有《重慶森林》電影裡出現過的,中環手扶梯旁,梁朝偉住的房子朝聖。這樣一種太平盛世的情懷、台港的文化交流,在香港經歷動盪之後,是否產生了變化?

2023年台北國際書展第一天(1/31),主題廣場上的一場講座「融合理性與感性,交換美好與感傷──香港作品在台灣出版」(台灣獨立書店文化協會主辦的講座),提供一種從出版品切入的視野及思考。這場講座由謝佩霓(臺港經濟文化合作策進會文化委員會召集人)主持,鄧小樺(香港文學館總策展人)、莊瑞琳(春山出版社總編輯)主講。

1949年後,五○、六○年代,台灣、香港都專注於發展現代主義文學思潮,近三、四年,由於政治局勢變動,香港文人在台灣留下的身影,再度引發台灣人的關注;2022年10月,《七十年代》(後改名為《九十年代》)政論雜誌總編輯李怡在台灣病逝。也在2022年末與世長辭的香港作家西西,以作品《我城》、《像我這樣的一個女子》吸引台、港文青閱讀。

如果觀察香港出版品這幾年在台灣的發展,究竟可以看到怎樣一種時代現象或趨勢?

對於香港在動盪之後,香港文人漸漸移居至台灣或將文化創作發表重心移至台灣,「在21世紀的第三個十年,如何看待這些逐漸發揮影響力的文化移民,以及未來台、港之間的互動,非常值得我們深入探討。」主持人謝佩霓引言。

香港文藝創作者以台灣為基地重新出發

港台、港中之間的關係發生很大變化,「這樣的變化一定會反映在文化創作上面」,春山出版社總編輯莊瑞琳回顧:

「2012年,誠品在香港銅鑼灣設店,2014年,發生雨傘運動。之後的2015年,我到香港一趟,和作家、編輯朋友,以及獨立書店的人有了交流。在書店看到香港大學學生會出版的《香港民族論》,引起我的好奇心;香港開始用『香港民族』自我演繹,對我的衝擊很大,並且意識到香港不再是我從前所認識的香港。」

「對於編輯來說,在出版上,香港屬於海外市場的概念,但在版權合約上,港澳台都在同一塊區城,也就是「繁體中文」的使用區域;繁體合約明文規定的流通範圍(territory)通常排除中國大陸(excluding Mainland China),但不包含(except )香港及澳門。過去這幾個區域被國際視作繁體中文市場,但是在內部,港澳台彼此之間像是國境對國境的概念、一個延伸的市場,偶爾會相互引進成名作家的作品。例如李怡或西西的作品。

「雨傘運動之後,慢慢醞釀了一些變化,2019年反送中、2020年國安法,2021年大搜捕(47人案),這三年間所發生的事情,讓香港體質產生很大變化。鄧小樺在台灣成立2046出版社就是這種變化的呈現。」

|

|

|

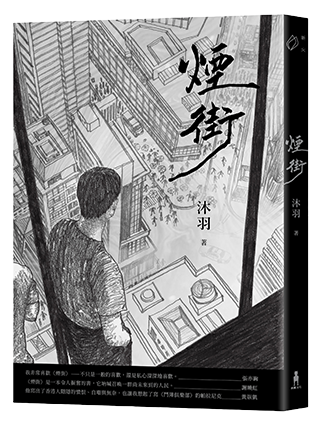

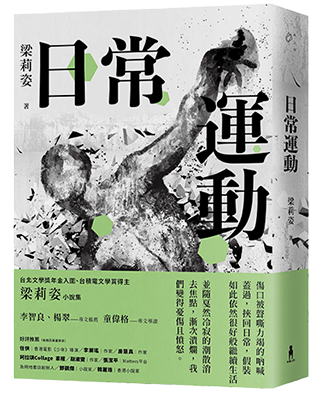

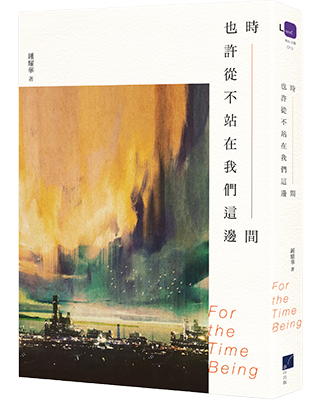

香港作家在台出版作品:(左到右)九○後香港作家沐羽在台灣出版的第一本短篇小說集《煙街》(木馬文化,2022/1)、梁莉姿短篇小說集《日常運動》(木馬文化,2022/6)、鍾耀華散文集《時間也許從不站在我們這邊》(春山出版,2021/2)

的確,2019年之後,台灣出版市場出現很多關於香港運動的書籍,正如同台灣太陽花運動之後,「太陽花」主題的書籍也活躍於書市,但時事風潮褪去後,香港的文化成分開始在台灣生根:

「香港作家年輕世代的第一本書在台灣出版,對台灣編輯來說,出版香港作品已經不再是出於運動時候的『救援』,這股時代風潮過去之後,很多香港成分落根在台灣,香港文藝創作者選擇以台灣為基地,重新出發。」

香港的出版作品慢慢在台灣內部生長,台灣編輯不再以言論自由的國家角度自居,來看待香港作品,莊瑞琳總編輯在與香港作家接觸、理解的過程中,是「想要在台灣出版路線上,更有系統的,去呈現香港的歷史和社會脈絡」。

台、港自我意識與民族認同

莊瑞琳指出,台灣與香港都是屬於晚近的政治社群,「經歷一段時間的殖民之後,才有了移民社會的組成。在殖民的現代性過程中、政治變化上,組成政治社群的意識。例如台灣日治時期,台灣人反抗日本殖民政策,開始辨識我們自己是誰的運動」,提出「台灣是台灣人的台灣」,向日本殖民政府爭取自由與權益。

香港的本土意識則是在1997回歸之後,不斷遭遇政治壓力而產生。「香港的政治社群很特別,它幾乎是在抵抗意識加上離散意識之中,逐漸形成的一個政治社群。」莊瑞琳認為香港的政治社群是21世紀的指標性現象,「因為那是在回應說,到底20世紀單一民族國家的認同,究竟是否過時?」台灣和香港社會都是由多重移民而組成,不同背景的人來到這個地方共存,或為了抵抗強權,所以逐漸形成一種意識;莊瑞琳強調,「這是台灣和香港某些地方很接近的地方」,而且與20世紀的單一民族國家不同:

「我們這兩個地方的人,會跟其他民族國家不太一樣。我們既有自己的名字,同時,我們也沒有自己的名字;我們兩個地方的人都還在國際上尋找生存空間。」

香港在台出版品的意義

莊瑞琳總編輯在2013年出版《百年追求:臺灣民主運動的故事》套書,「希望能夠和台灣新的世代交流,讓他們從百年的角度,去理解這些看似斷裂的歷史其實相互關連。從日治時期到戰後初期,然後一直到70、80年代的黨外運動時期,這些看似不連貫的事情,其實都有所關連」, 2020年,這套書在春山出版社重新出版,莊瑞琳回想,「有一次一位香港學者到春山出版社的辦公室,他看著書櫃說:『這套書是每一個香港政治犯都要讀的書。』我從來沒有想過台灣民主運動史會有一批讀者是正在囹圄之中的香港政治犯。」

台灣、香港民主運動發生的時間差將近四十年,如果相比台灣1979年美麗島事件、香港2019至2021年間發生的大逮捕與漫長審判,台灣過去的歷史或許啟發了香港人,作為等待民主的參照與希望,但近年香港的創作者更加積極:

「不論是香港學者或藝文工作者,他們都有非常深的焦慮,以及非常強大的動機和熱情,想要把香港的脈絡保留下來,或為香港尋求思想上的出路。這樣的積極與熱情,激發出很大的創造力。這幾年我認識很多急著想要寫書的香港學者、作家,他們有百倍於台灣作家或台灣學術研究圈的熱情,想要保留香港的文化、社會及歷史脈絡。」莊瑞琳強調:

「我認為未來香港的出版品在台灣,將著重在文學、政治哲學及社會學等議題方面,他們這種強大的動機會帶給台灣很大的刺激。因為香港正處於現在進步式的狀態,期待這些未來的香港出版品會啟發我們。這個時代給編輯們的禮物,就是可以用編輯身分,跟這些廣東話口音的作家們一起討論他們想要寫什麼書;這是我理解香港出版品對台灣的意義是什什麼,一個主要脈絡。」

.png) |

|

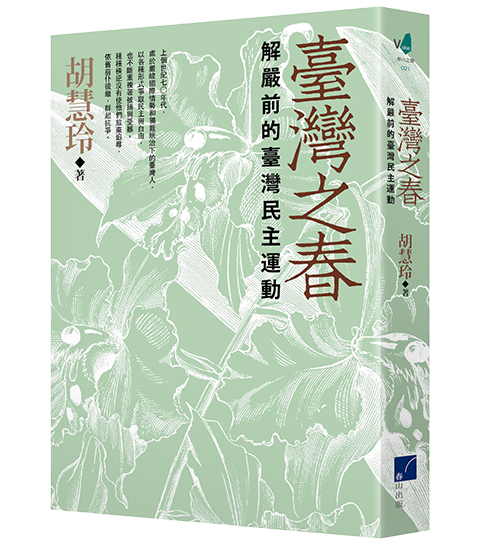

春山出版社重要作品,由左至右:《自治之夢:日治時期到二二八的臺灣民主運動》(原《百年追求卷一.自治的夢想》)、《臺灣之春:解嚴前的臺灣民主運動》(原《百年追求卷三.民主的浪潮》)

香港文化難民 在台尋求出版機會

從香港文化人的角度來看,「這幾年看到關於香港的書籍在台灣出版,作為買書的人,會想:為什麼關於香港的書會在旁邊地區出版了。但這件事到了2019年就明朗化了,的確就是在2014年雨傘運動之後,與太陽花運動有相同的追求及共鳴,香港書籍開始在台灣出版。」鄧小樺作為寫詩的文學創作者,除了寫詩、編輯文學雜誌,經營香港文學館,行有餘力,再做小型文學出版:

「我自己是香港0371(2003年七一遊行)的一代,公民參與是我成長過程中非常重要的記憶,有一些青春記憶是在街頭上度過。所以我自己會覺得必須到現場,去見到那些人,見到那個現場,那件事才真實。2019年,我其實有到街頭去參與。我自己喜歡踰越界線和規矩的性格,影響我進行文化事業的方式。所以如果你有想要追求的理想,應該要踰越以往的規條,去做現在大部分人平時不做的事情。如果你受到打壓,不應該改變你自己的信念,而是要想辦法去擴展你想要做的事情;儘管你可能要去別的地方。

於是2019年之後,出現了所謂的文化難民。背後出於政治因素影響,年輕一代的香港人可能來到台灣讀書,所謂的文化難民,當然是香港的藝術表達、文化創作等出版出現審查,所以很多書籍必須來台灣出版。有時候,我們會幫這些創作者洽談出版社,譬如說,大塊出版的《那城》,作者就是香港漫畫家。」

2019之後發生的運動,在香港不斷有後續影響,製造很多香港文化難民,「使得我們香港人來到台灣,在海外或台灣尋求出版機會。」鄧小樺以自身經驗,回顧香港目前局勢如何影響當前的文化產出:

「因為有大規模的新聞現實做為底本,出版物才能流通,也由於直播轉發現場真實,大家有共同的認知基礎,不是從零開始,我們知道發生什麼事,共享同樣的新聞。但是2022年,我自己隱約感受到除了對現實的關懷、以及建基於現實的認知基礎,必須增加作品的成分。當不再有直播新聞、電視新聞不再可信,外地人想去接收香港的現實,就會面臨困難。所以,從作品內容及創作者角度,去理解什麼是香港,去感受想像及情感層面當中,所折射出來的真實,而不只是現實發生了什麼事。因為現實一到某個時間點,就會折舊,有個期限,就像電影《重慶森林》,鳳梨罐頭的賞味期限。過一段時間,新聞會成為舊聞。」

香港作品在台出版:離開藩籬,傳達更高層次的真實

如何看待香港作者在台灣的出版品?這些被迫離開香港的文人作家,他們所說的故事,雖然是過去了的事,包含了個人情感,不完全真實,「但是它能夠感動你,可能傳達更高層次的真實,超越現實之上的心理真實。所以,這是我覺得應該推動香港作品在台灣出版的原因。」鄧小樺又在細分2019年前後,香港作家的選擇及立足點不同:

「香港作家西西的作品一直都是洪範出版,董啟章、韓麗珠的作品都是在台灣出版,他們的奠基都相同,先是在台灣參加文學獎,然後被發掘,他們的作品就會持續出版,找到一群喜歡他們的讀者。以前對於香港作家來說,在台灣出版文學作品,屬於殿堂概念,就是我從自己的地方拓展到別的地方,受到認可,進入殿堂。但是現在,殿堂之外,我覺得應該增加另外一個維度,也就是『離散』這個重要字詞;在我自己的想像裡面,必須加上街頭的維度,處於亂世,這些香港作家的作品不再只是一層一層往文學獎的尖峰階梯攀升,而是在台灣重新接受香港不是太平盛世了,重新審視香港作品裡面的街頭維度。

這些香港作家的文學作品,在台灣出版的時候,不只是進入了殿堂,更是離開一些樊籬,前往一個更廣大的世界;不只是一座城市的街頭維度,而是處處的街頭。」

街頭是一個比殿堂更加廣大的世界嗎?鄧小樺拋出這個思考與疑問,留給現場觀眾下定論,「但是,如果兩者加乘起來,肯定是一個更加廣大的概念,我是從這個方向去想像香港在台灣出版作品的意義及價值。」

言論自由下的自我審查

講座主持人謝佩霓最後提出問題:「港、台共同使用繁體字,不只是在創作、教育及出版上,在國際發聲中,繁體字是最大公約數,未來是否可能透過繁體字系統,在台灣設立研究香港文化及出版品的國際中心?典藏香港出版品、影視作品,乃至於新聞資料及文獻。」

台灣言論自由、創作自由,出版自由,出版品無須經過任何審查,但港、台都經過過殖民政府統治,或是外來政權影響,「難免會預期遭受硬性、強勢或法治上的審查制度,而進行自我審查。」對於謝佩霓的提問及分析,鄧小樺回應:

「對於台灣設立香港文化中心或其他華語系的邊緣文化研究中心,樂見其成。在香港太平無事的時候,很殷羨台灣對於文化研究的熱情、對少數的尊重,整理及保留少數文化,再向外推廣。當然除了外在的審查制度,另外一種審查是由市場之名而行,迎合市場喜好而調整內容,刻意略過爭議性的內容。但是,我們必須保有注視邊緣的視角,如果你願意去認識非主流、支持不是最暢銷的文化內容,都有助於市場更加多元,同時也保障言論自由的基石,做得這些非主流的書籍不會受到市場審查而消失。」

莊瑞琳從廣義視角,分析:「其實離散議題,可以用在許多社群、族群上面;過去猶太人遭受納粹壓迫,法蘭克福學派的學者逃往美國,在教學或出版方面影響美國甚至全球的社會學研究。近年的例子就是烏克蘭,聯經出版社2022年的出版品《烏克蘭:從帝國邊疆到獨立民族,追尋自我的荊棘之路》,作者浦洛基(Serhii Plokhy)憑一己之力在哈佛成立烏克蘭研究中心。」

至於言論審查,其中有複雜因素,「只要書腰印上『達賴』二字,就不能進入中國書市,為了進入市場,你是不是應該拿掉書腰呢?或是從此被列入黑名單。難題在於辯識尺度的界限。市場具有很多可能性,網路上的言論自由帶來更進一步的開放和滲透;開放的層面是推動反抗運動,逃躲威權政府的控制。但是網路科技也會成為審查工具。如果站在國家安全的立場,需要辨認某些資訊的來源,譬如分辨假新聞,這其中含有多元因素交纏的問題。」對於資訊的取捨,莊瑞琳強調:

「作為公民和讀者,必須檢驗幾個不同來源的真實性,也要有幾個你相信的媒體及出版社,讓你相信他們提供給你的出版內容。有辨識能力、知道所謂言論自由的尺度在哪裡,會是在當代比較好的生存策略。」

主持人謝佩霓為「香港作品在台灣出版」作最後註解,提到今年香港參展的方式比較不同,但也因此,「讓我們用另一種方式來討論香港」,在台北書展獨立書店展區翻閱這些香港作者的在台作品。

在太平盛世時,《我城》對台灣人來說,「等於是香港代名詞,這三、四年以來,離散出來、密集定居台灣的文化藝術人,在台灣南島文化系統創造一個什什麼樣的可能呢?」也許可以這麼說:「所有的他城就是我城,我城就是你城。」

為什什麼談出版?謝佩霓回應這場書展講座的意義:「未來的世代到底怎麼樣看待我們現在這個世代?怎麼去回應我們共同繼承的過去,以及共同經歷的現在,到最後還是透過出版。」出版的產值的深層意義在於為未來保留過去及現在的文化及社會脈絡。