示意圖(印刷機,Image via Shutterstock.com)

【編輯前言】

時報出版社出版的《出版島讀──臺灣人文出版的百年江湖》前身是臺灣文學館「江湖有字在:臺灣人文出版史特展」(In Words We Thrive: The History of the Liberal Arts Publishing Industry in Taiwan),這本臺灣文學館特展專書著眼於「臺灣人文出版來時路」,為讀者揭開臺灣人文出版四大歷史階段的精華史,從出版的歷史過程中,側面勾勒「讀者的面貌」,以及,讀者心之所在。

以下內容截取自博客來獨家現場的線上講座,從這場講座可窺見在不同時空下,關於讀書的珍貴記憶,還有,本書主編及本書作者群的精神與追求。

講座開場時,《出版島讀──臺灣人文出版的百年江湖》主編張俐璇切入講座題目「你讀過□□□嗎?──閱讀記憶南北談」背後的涵義:

「我記得前幾年看到某一本雜誌封面上的雙主題──『誰還在讀書,誰還在做書』,像是今天討論的主題『你讀過□□□嗎?』這個問句,應該也會出現很多不一樣的填空、閱讀記憶。

年代來到臺灣開始,將臺灣人文出版概況一共區分成四個歷史階段,並且邀請了二十二位作者,撰寫十六篇專文及六篇特寫。本書的重要推手蘇碩斌老師負責專文的第一篇,講述第一臺活字印刷機來到臺灣之後,作者及讀者使用文字的概況,以及在思想、知識傳播層面上,作家和讀者之間的關係。等於是從媒介史的角度,來看當木版印刷進步到鉛字的活字印刷之後,作者思想的傳播途徑,以及這些出版品與讀者想像之間的連繫。

二個歷史分歧點在戰後部分,我所撰寫的〈文壇封鎖中──戰後臺灣報刊與文學生產〉,從1946年我們所熟悉的禁用日文開始,到戒嚴時期白色恐怖的狀態之下,臺灣報紙副刊、雜誌的生產狀況。

首先從講座的主標題開始談起──『你讀過□□□嗎?』,我在設定這個主題的時候,其實是聯想到黃崇凱的一篇小說,收錄於2017年《文藝春秋》其中的一篇短篇──〈你讀過《漢聲小百科》嗎?〉。《漢聲小百科》是五六年級生非常重要的成長記憶。

其實在與時報出版社、臺灣文學館以及《出版島讀》編輯團隊討論講座題目,我剛開始的想法是『你讀過╳╳╳嗎?』,為什麼是「╳╳╳」而不是「○○○」(○○○和個資法有關,較有熟悉感),那是因為最初我想要連結的是戰後白色恐怖時期的歷史背景。我想要問的是:那樣一段漫長的歷史背景怎麼影響到人文出版的狀態?」

「從美國運來的《時代》和《新聞周刊》等雜誌的封面,只要有毛澤東或林彪的像一定會打上一個巨大的叉。」──葛浩文《從美國軍官到華文翻譯家》

「談到戰後白色恐怖時代閱讀史,漢學家葛浩文的這本書──《從美國軍官到華文翻譯家》有一段記錄他60、70年代在臺灣,讀從美國漂洋過海來的《時代》和《新聞週刊》雜誌,只要雜誌上印有毛澤東或林彪的肖像,一定會被打上一個巨大的叉叉。他說的是戒嚴時代的閱讀,很多人的記憶裡都有這種被刪減過後的、不能讀的存在。我也曾聽過向陽老師說過類似的經驗。

圖片來源:https://www.flickr.com/

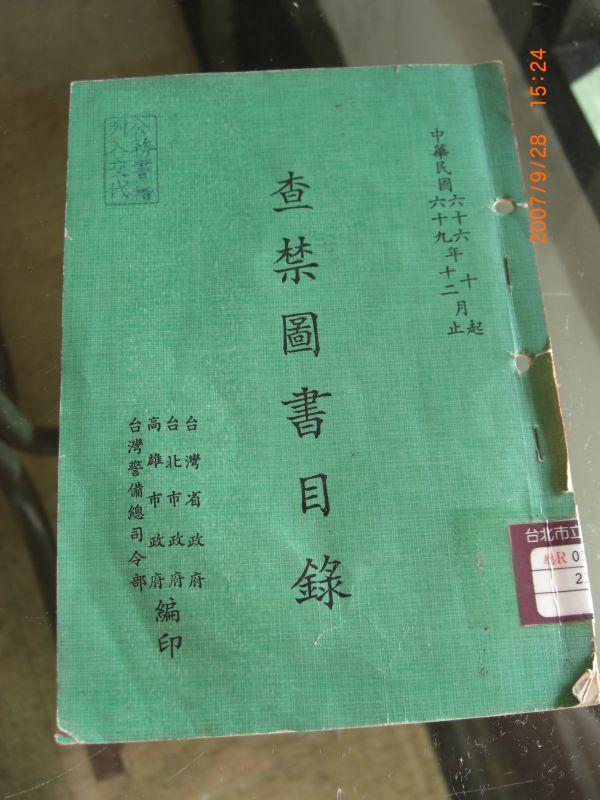

先前與向陽老師在執行國家人權博物館計劃的時候,用過一本《查禁圖書目錄》,這本目錄大約只有一個手掌大小,向陽家在南投是一間複合式商店,賣茶葉也賣書。當時只要是書店,都會收到一本時常在更新的《查禁圖書目錄》。它很像是當年的好樂迪點歌本,一字部、二字部······等等,表格上條列被查禁的書名、作者及出版社。警備總部的用意是示意書店下架的這些被查禁的書籍。但作為那個時代的文青,向陽一拿到《查禁圖書目錄》,這本書就變成了他的文青藏書指南;按圖索驥,從一字部往下查有哪一些書不能看,就從書店架子上取下,上繳到他的私人書房。所以,「你讀過╳╳╳嗎?」變成同學之間心照不宣的密碼。

我曾經問他說:那個年代有所謂的職業學生,你怎麼判斷這個人是你可以信賴、放心討論禁書的對象?向陽老師的回答很有趣:就是餵關鍵字,我如果釋放出某些關鍵字,『馬克思』之類的太過明顯,例如魯迅某本小說中的關鍵人物或是劇情,如果發現他的眼神有光,跟你交會的是星光似的光芒,你就知道他是同道中人。所以,『你讀過╳╳╳嗎?』在那個時代是一個密碼,我相信五六七年級生或是每個時代的讀者都有各自可以共感的『你讀過╳╳╳嗎?』、『你讀過□□□嗎?』。接下來,請蘇碩斌教授談一談他的閱讀記憶」。

蘇碩斌(2018年10月1日至2022年9月30日,臺灣文學館館長):

我在《出版島讀》負責撰寫的是清末活字印刷引進臺灣之後、以及日治時代的出版概況(〈出版的威力:作家必須擁抱不認識的讀者〉),因為是百年前歷史,不是親身經驗,所以我想藉由自己的閱讀經驗,呼應『禁書』這一段歷史。臺灣出版能夠完全不再受禁書控制,一定是在90年代以後。

雖然1987年解嚴,但並沒有完全消抹去思想上的箝制,我大四時候讀的《資本論》是簡體字版,由郭大力、王亞南所翻譯。根據版權資料,我讀到的《資本論》第一冊出版於中華民國27年,中華民國36年再版,所以是1947年的簡體字版本。當時中華民國還在中國大陸。

為什麼1947年簡體版的《資本論》會在1986年的時候成為禁書?當然一定是因為作者就是馬克思,所以,我要講的『你讀過□□□嗎?』,其實是關於「『借閱』馬克思的方法」。現在想讀馬克思所有作品很容易,可以去蒐羅各個新舊版本的譯本,但是當年我是在台大農經系圖書館特藏室讀到馬克思的著作,由於認識特藏室管理人員,說好在下班時間火速進入書庫,快速取書出來,約好在隔天早上管理員提早到辦公室的時間,衝進書庫,把書還了,再迅速閃人。那一天晚上,我們印製了一、二十本《資本論》第一冊。

帶頭印書的是有名的藏書狂,現執教於東華大學,當時已經是解嚴初期,但我們還得用這樣一種方式來讀書。剛剛解嚴時,我正在念碩士班,在那個年代,臺灣盜版書是怎麼個盜版法呢?完全複製原文書全本,真的有著作權規範是在1992年以後的事了,我記得在1987年,真的只需花臺幣100元就可以得到一本完整的原文書。當時已經可以讀到簡體書,2022年關店的台北明目書店(明目取名自「明目張膽」在台北大校門口擺書攤賣禁書的歲月),陪伴許多作家、學者度過渴求知識的時光。

我特別要講雷蒙.阿隆(Raymond Aron)《社會學主要思潮》的簡體版翻譯本,2005年出版,2005年已經可以在各大二手書店──包括明目書店、問津堂、秋水堂、若水堂等,學者們每週必逛的簡體書店。之所以提到這本《社會學主要思潮》,因為這本書的譯者有三人──葛志強、胡秉承、王滬寧,王滬寧就是習近平身邊最重要的國師級人物,也是對臺戰略的指導者。從1980年代,費孝通開始提倡所謂的「補課」,亦即從文革(1966-1976)到1980左右被封閉已久的中國的思想界,補促社會科學的西學知識。其實在1980年代之後,費孝通聘請楊國樞及葉啟政等資深學者到中國講課,兩岸當時有非常良好的學術交流。

例如,金觀濤《西方社會結構的演變》繁體字版是經過簡體版在臺灣重新打字,方便讀者閱讀的版本,沒有版權。由郭沫若翻譯的《德意志意識形態》(馬克思、恩格斯合著),到了臺灣,書封上的譯者名就變成沫若,

80年代結構群書店所出版的翻譯書籍大多是從簡體字圖書所修潤成為繁體字版本,由於兩岸沒有相關圖書協定,但到了1994年,結構群書店會在書末強調一行字:此書乃經合法正式授權,翻印必究。可以說是版權概念開始普遍的時候。

在臺灣買不到的書,還可以仰賴韓國同學大量在韓國蒐集盜版書;除此之外,唐山書店和雙葉書廊也都是當年找書的管道。

除了校外資源,校內也自成一套效率非常高的收書系統;研究生去圖書館借閱書籍,再將書本放在研究室桌上,旁邊就會貼著一張紙條,註明姓名,影印店固定每週來收書,一星期之後,再將印製好的書送回研究室,月底一併結算。甚至每逢影印店尾牙,我們這些研究生還會被邀請去吃尾牙,度過一個非常美好的黃金時代,所以至今我書架上裡仍然有非常多影印書。當然,在大學教書之後,就會買原文書,但經常都是同時備有原文書和影印本,大概是當年留下來的壞習慣,只捨得在影印本上面做筆記、畫線註記,因為原文書價格高昂,不容玷污。這是當年所遺的壞習慣,也是不尊重著作權、轉移至尊重著作權之前的一段過渡時期。

張俐璇:

上面的故事可以再寫另外一篇專文了,談戒嚴前後這一段閱讀史。五年級生經常與學運時代劃上等號,也聽聞他們說解嚴前後其實還有很多尚未解禁的事情,這些書籍的養分是怎麼成為撞開世界的力道,如此社會文學一般的情境,非常令人感動。

延續著作權法的問題,這是《出版島讀》書中第四個歷史分歧劃在1992年的理由。1992年,刑法100條修正案,白色恐怖時期結束,言論自由了,同時也修訂著作權法,所以才有兩年緩衝期──1994年6月12日稱之為六一二大限。六一二大限在《出版島讀》第四個歷史分歧點的首篇就是賴慈芸(師大翻譯研究所教授)談「六一二大限與翻譯羅曼史的美好年代」。當「翻譯羅曼史」這個文類需要版權授權之後,產量就大不如從前,黃金時代已成往事,可是也因為如此,本土羅曼史代之興起;作為六年級末段生,我在1990年代放學回家路上,通常不是一直線從學校回到家,中途一定會停留在租書店。所以,我記憶中的「你讀過□□□嗎?」,最深的記憶,寫在《出版導讀》的導論:

「那些年的『放學路上』是最享受的時光,因為放學之後,回家之前,我常在租書店流連。游素蘭《火王》、渡瀨悠宇《夢幻遊戲》、席絹《交錯時光的愛戀》,臺漫、日漫與言情,租書店是家裡和學校之外的『第三世界』。

明明同樣是穿越劇情,家中李潼的《少年噶瑪蘭》是優良課外讀物,但從租書店帶回來的席絹,《交錯時光的愛戀》必須妥善包藏,在夜深人靜,對的時光,偷偷摸摸地愛戀。白天到了學校,又是另一場諜對諜。那時解嚴未滿十年,學校教官還常利用朝會時間進教室,指派各班值日生搜查書包。愛戀席絹的那天,在操場升旗聽聞突擊檢查動的我,帶著噗通加速的心跳,已經做好當烈士的準備,未料回到教室卻是一片祥和,什麼事也沒發生。不過卻也看見,書包裡原本壓在愛戀上頭的三民主義課本,已經位移。正在納悶時分,抬頭接上值日生飄來的眼神與微笑,立刻會意明白,原來一樣青春的我們,都有同樣的愛戀,並且一起呵護這段不能見光的愛戀。」

日漫《夢幻遊戲》講述二十八星宿的故事,因為迷《夢幻遊戲》,我完整背下了二十八星宿。90年代已經解嚴幾年了,可是當時學校裡面還是規定了不能看的書。以前是嚴明制定哪些書籍列在《查禁圖書目錄》裡面,但到了90年代初期,升旗典禮進行時,學生全都不在教室裡,就是教官進教室突擊、搜書包的時間。

我對90年代閱讀的最深記憶,就是這些屬於大眾文學、次文化的書籍,那些書在90年代不被允許、不被鼓勵閱讀,也是我想要填空在「你讀過□□□嗎?」裡的部分。

黃崇凱:

2000年的時候,我從臺南到臺北去讀書,第一次去臺北是在我考進輔大紡織系的時候,輔大在新莊,臺北對我而言是陌生的,印象中,某天晚上和同學一起搭了很久的一輛公車299,在雨夜寒風中抵達公館,去了大學口的挪威森林咖啡館。在馬路的另一頭就是台大。對於一個鄉下小孩來說,那地方好像是個非常遙不可及的所在。我完全沒有想到隔年重考之後,居然考進了台大歷史系,我好像直接從黃春明小說中的那個年代,直接跳進蘇碩斌教授開始讀禁書那段時期;心靈的年份似乎瞬間就被消減了。歷史系學長在介紹校園周邊環境時,第一站當然就是去看很多影印店及書店,書店裡陳列的是台版書和簡體書。那是我第一次去逛結構群書店和明目書店,覺得心情非常刺激,想說:原來小紅書長這個樣子,小小一本。我在結構群書店買下一本不知道轉手幾次的小紅書,定價乘以10,那是難以想像的簡體書好時光,什麼樣的書都會有人想要讀、想要買。

後來學校開課,發現教授開的書單往往也有一些書是必須到某某影印店去繳錢、領取,原來影印店文化和做研究維持著共存共榮的狀態,後來才開始漸漸不能明目張膽地印書,甚至還有同學會特別提供消息,哪間影印店可以印刷得跟原文書一模一樣,就連封面都不是美術紙,而是彩色書皮。所以我的書架上還留有幾本這種盜版書,放在老家留做紀念。

2000年前後大概就是臺灣各種文化產業的高峰時期,之後就是無盡的走下坡。2000年前後,做出版,似乎都覺得出版有很多可能性,我自己是一直2005年以後,才漸漸發覺在逛書店的時候,自己的目光都集中在文學類書籍。1988年,出版前輩陳雨航在遠流出版社開啟「小說館」文學書系,第一本書就是張大春《四喜憂國》,同一年,時報出版社的「大師名作坊」書系,天字第一號書就是米蘭.昆德拉的名著《生命中不可承受之輕》──這是吳繼文和郝明義先生在時報出版社開創出來的新書系。現在已經是很經典的存在了。

以前逛書店的時候,很常遇到時報出版社的某個書系──「近代思想圖書館系列叢書」,它的天字第一號書就是《資本論》。當曾經的禁書《資本論》在90年代初期首次正式出版之後,對於某些世代來說,那會是怎麼一個衝擊呢?本來還是偷偷付印、私下傳閱的禁書,相隔不到六、七年,《資本論》已經堂而皇之放在書店書架上銷售。

講到更小時候的閱讀經驗,《漢聲小百科》都是在親戚朋友家看的,我自己沒有一套《漢聲小百科》,一直到《文藝春秋》這本小說,才突然好奇起來,向朋友借閱那一套他從小讀到長大、已經在親戚家不知道輪過幾輪的《漢聲小百科》,從頭到尾再看過一遍,試著去理解為什麼《漢聲小百科》讓我印象深刻。《漢聲小百科》其實可能在我國中之後就已經漸漸消失,因為進入升學系統,讀升學班,根本不可能有閒暇時間看課外書,即使是閱讀課外讀物,你一定也會將時間分配到《寶島少年》、《熱門少年TOP》這些漫畫周刊,或是金庸小說。

對我來說,2000年之後,來到臺北讀書,台大周邊的溫羅汀書店群,真的讓我親臨了心靈解嚴的現場。

蘇碩斌:

大部分的人現在對影印文化已經很不熟悉了,其實當年除了會把借到的書放在研究室,還有一種做法隱藏在溫州街的巷子裡,某一間影印店的書架上不只是有台大圖書館的書籍,有時候還有京都圖書館、東大的圖書館的藏書,老闆熟悉每一位顧客的閱讀品好,所以影印店也曾經是我們的圖書館。1987年解嚴,到了2000年左右,影印店的老闆換手,提供新式的彩色印刷技術,沒多久,開始紛紛傳說這些影印店被抄,因為美國已經開始對於盜版影印店反感。影印店曾經是一種特殊的盜版五化,也許之後可以在出版展、《出版島讀》續集納進影印文化。

張俐璇:

影印店老闆會看顧客的閱讀喜好推薦,這一段描述讓我想起楊雅喆的電影《女朋友男朋友》,戲裡美寶(桂綸鎂飾演)他們去市場擺地攤賣禁書,也有一些顧客和讀者之間才懂的暗號密碼,書攤老闆會依此確定買家是不是可以賣書的對象。

蘇碩斌:

臺灣書店的榮景最盛時期大約在80年代前後,從封閉時代走出來、最渴望新知的一段時光,大概維持了十幾年,2000年之後,明顯看到電視影像蓬勃發展,閱讀開始走下坡,書店街也不若以往。台南當時是第四大城市,台南市可媲美台北重慶南路書街的書店聖地,位於北門路一段(舊名博愛路),但到台大念書後,誠品書店還沒有進駐開店前,台大校園周邊已經有非常多小書店林立,再看到重慶南路書街的盛況,那種震撼感大概就像看到台北金石堂與日本三省堂書店的差距。

張俐璇:

回到小時候的閱讀記憶,《漢聲中國童話》這套書,有一篇「小山子與紅妞」的故事(節錄於下):

很多很多年以前,在東北地區的長白山下,住著一個活潑、可愛的小女孩,名叫紅妞。紅妞的娘在她很小的時候就過世了,她爹爹是個技術很好的採人蔘工頭,天天一大清早就出門,帶著工人上山採人蔘,到很晚才會回來。

每次,爹爹出門後,紅妞就把小腦袋趴在窗口上,望著遠方濛濛的山影或飄舞下來的雪花。春天來了,山坡上百花盛開。她天天盼望,有個玩伴會來敲門找她,他們再一起到山坡上玩耍。只不過,紅妞是越等越失望。

紅妞好奇地走了過去,兩人你看我、我看你,互相打量了一會兒。終於,穿綠衣的小男孩開了口:「我叫小山子,是住在山上的孩子,我和妳做好朋友,好嗎?」

紅妞拍拍手說:「好呀,好呀!我叫紅妞,我們做個好朋友吧。瞧!前面那間屋子,就是我和我爹爹住的家。」

紅妞和小山子一下子就熟了起來,好像他們已認識了好久。他們玩跳房子、扔銅錢、摘葉子編手環、做口笛,兩人又笑又跳,開心極了!

這一天,天氣格外的好,太陽照得花草樹木都發亮,而紅妞卻決心不到窗口觀望了。突然,一陣清脆的歌聲,傳入紅妞的耳朵裡:「太陽公公真正妙,照我綠衣和綠帽,張開眼來瞧一瞧,看見我時微微笑。」

到了晚上,爹爹一回來,看到紅妞靜靜的望著窗外,好像有心事似的,爹爹摸摸她的小臉問:「孩子,在想什麼呀?」

紅妞說:「沒······沒什麼啦,今天下雪,小山子沒來,我有一點點想他。」紅妞輕輕地答。其實,他一整天都在想小山子。

爹爹好奇地問:「小山子?小山子是誰呀?」提到小山子,紅妞的眼睛亮了起來地說:「唉呀!小山子就是住在山上的孩子。只要天氣好,他都會來陪我玩唷!」

爹爹想了想,接著說:「不對,山上並沒有住著人家呀!會不會是虎怪或狼精變成人的模樣,來騙妳呢?」紅妞一聽,嚇得瞪大眼睛說:「虎怪或狼精變成人!好可怕唷!但是,小山子好可愛,絕對不是虎怪或狼精變成的,絕不是!」紅妞說著說著,哭了出來。

爹爹幫紅妞擦擦眼淚,想了想,便說:「這樣吧,爹爹找一團線給妳,然後把線穿上針。如果小山子再來找妳玩,妳就把這根穿了線的針偷偷別在他的衣服上。這麼做,我們就可以跟著線,找到他的家,然後就可以知道他是不是虎怪或狼精變的了。」紅妞聽完後,默默地點了點頭。

第二天,天氣轉晴了,小山子又興高采烈地來找紅妞玩,但紅妞卻高興不起來。她想起爹爹的話,只好偷偷將穿了線的針別在小山子的衣服上。可是,紅妞心裡越想越難過,總覺得對不起小山子。

晚上,爹爹知道紅妞已經照著他的話做了,很滿意地說:「小山子到底是不是虎怪或狼精變的,明天就真相大白了!」

隔天,風雪下得特別大,天空整個灰沉沉的,但一大早,紅妞的爹爹就和事先約好的夥伴背著長槍、拿著鐵鍬,跟著連在小山子衣服上的那條線往前走。他們頂著風雪,越過山坡,穿過山林,走了好久好久,暫時來到山裡一個從來沒到過的地方。

他們一夥人順著那條線又繞了好幾個彎,終於,那條線停住了。他們定睛一看,都大吃一驚!那線頭居然別在一棵「蔘」上。那棵「蔘」竟有三、四尺高,每片碧綠的葉子都像個小手掌,而莖的上頭,已經結了一粒粒扁圓的鮮紅果實,好像一顆顆紅色的珍珠,看來這棵「蔘」至少有千年了。紅妞的爹爹這才知道:「原來紅妞的玩伴,就是這棵千年的『蔘』啊!」

紅妞的爹爹把「蔘」賣掉後,賺了很多錢,為紅妞添了新衣和新帽,並且留了幾顆扁圓的鮮紅果實給紅妞吃。紅妞捧著鮮紅的果實,眼睛裡滾動著晶瑩的淚珠,喃喃說著:「我對不起小山子,這是小山子帽子上的小圓球,我怎麼可以吃掉它呢?我要把它種下來,細心照顧它。總有一天,它會長出苗來,然後慢慢長大,小山子一定會再出現的······」

長大之後,覺得這真是一篇超級驚悚的故事,也是六年級生成長過程當中的課外閱讀的一段記憶。這段記憶與80年代臺灣經濟起飛有關,臺灣人家裡客廳酒櫃換置成書櫃的年代,《漢聲小百科》和《漢聲童話故事》套書價格高昂,以當時的薪資水準,中油基層員工的月薪約四五千塊的年代,這套書幾乎就是基層員工的月薪,家境較好的家庭才能收藏這兩套書。

臺灣歷史博物館網站,有張圖的主標題叫做「客廳即工廠」(https://collections.nmth.gov.tw/CollectionContent.aspx?a=132&rno=2015.044.0173),對我來說,等於《漢聲小百科》和台南的記憶。小時候住在台南的時候,大部分住家是透天厝,一樓人家都不會關門,每一家都在做手工,記憶中我會從第一家玩到最後一家,在每家客廳穿梭來去,那一家在做什麼家庭手工就跟著做,所以我那兩套書的來源就是和「客廳即工廠」有關。

蘇碩斌:

《出版島讀》這本書其實一開始鎖定於一個概念:出版不只是一門技術,思想的載體從雕版印刷、活版印刷到影印店、電子書,都會改變人。媒介在中間一定會影響到兩端的思維,所以出版技術或電子書一定會影響到人的知覺,這是麥克盧漢(Herbert Marshall McLuhan)的基本概念。不只是知覺,第二步就是人與人的互動關係,第三步就是整個社會的結構,所以麥克盧漢最重要的研究就是研究古騰堡活字印刷術,像星雲一樣帶動整個世界的變化。所以,如果帶著這樣的敏感度,觀察出版就是在看一個時代的變化。這種變化不只在於思想而已,更包括技術兩方的撞擊,出版會以不同形式一直不斷地存在。不論是電子書或有聲書,甚至是科幻小說中,人跟人之間的腦波可以傳遞文字、互相接收資訊,都是出版的未來想像。

張俐璇:

「思想,先在作者的腦袋安靜運轉;如果印刷成書,影響力就能向不特定的遠方展開──煽動共同的情感、甚至誘發集體的行動。 」

「回顧當年around海報上的書單,就像一顆顆各自不同的種子,需要適當的溫度和氣候條件,需要一定的時間,才能發芽。一如那些沒有做出來的書,還在等待未來的讀者去做出來。又或者,是在等待未來的作者去寫出來。」

最後,以《出版島讀》兩篇文章(蘇碩斌〈出版的威力〉、黃崇凱〈文學書系的誕生與衰落〉第一段話及最後一段話作為總結,也可以映證《出版島讀》這本書的成書意義。今天還在讀書、做書的人,仍然期待一些還沒有做出來的書,很多讀者也可能是未來的作者,期待未來有更多閱讀的可能。