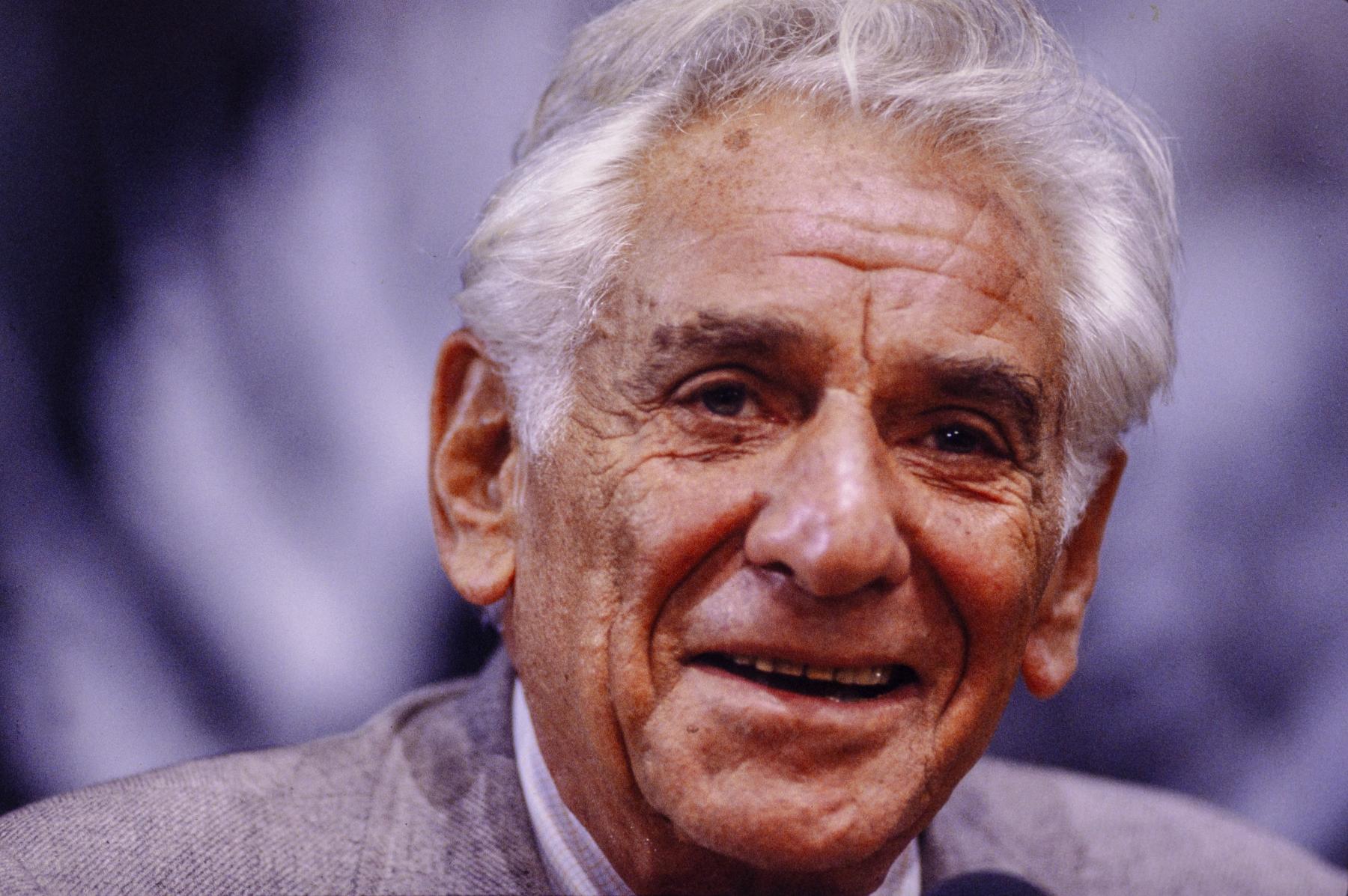

20世紀古典樂大師伯恩斯坦(Leonard Bernstein)照片,攝於倫敦,1986年3月(Image via Shutterstock.com)

大約是1990年代中期,當時有線電視第四台每個月都會寄一本薄薄的月刊,內有下一個月各頻道的完整節目表。那是當時10歲左右,開始愛上音樂的我每隔30天最期待的事情之一。記憶中,我就是在某期日本NHK二台的節目表裡,初次認識有一部需要好幾天才播得完的歌劇,叫做《尼貝龍指環》。此外,還有一系列伯恩斯坦(Leonard Bernstein)指揮維也納愛樂演出的貝多芬交響曲,分散在幾個週末的時間播出;看了幾場我不記得了,但非常記得某個週末,我事先把功課都寫好了,準備好好觀賞難得的節目,卻被硬生生叫去春水堂吃午餐,我為此賭氣好幾天。儘管在當時有限的資訊下,我心目中的大神除了卡拉揚(Herbert von Karajan)外不作第二人想,但在唯有考試成績好才能到唱片行買幾張喜歡的CD回家聽的情況下,把握機會,按幾下遙控器就看得到的伯恩斯坦,在古典端莊的維也納金色大廳中一下瞇眼嘟嘴、一下蹦蹦跳跳的指揮,自那時起就在我心中烙下深刻的記憶。

古典樂巨匠伯恩斯坦,是指揮家、鋼琴家、作曲家,更是推廣音樂的教育家

幾年後再次在電視螢幕上看到伯恩斯坦則是偶遇,但不是我所熟悉的指揮家身份。只見他坐在鋼琴前,叼著菸吞雲吐霧,對著鏡頭侃侃而談,信手一彈就是流利到位的蕭邦,儼然是鋼琴家的身手。那是我第一次知道他鋼琴彈得如此之好,而且,不同於絕大多數默不出聲的指揮家同行,他能言善道,是一位對傳播音樂充滿熱忱的教育家。

對遠在臺灣的古典樂迷如我來說,樂友間聊起到伯恩斯坦,不外乎他那從巴哈、海頓到馬勒、西貝流士的龐大指揮錄音遺產,以及從藝術歌曲伴奏到《西城故事》、《憨第德》作曲者的多重身份。但對於他在自己出生地──美國一整個世代的人們來說,更關鍵的或許是他作為教育家的影響力。據資深樂迷回憶,他在紐約愛樂總監任內一系列專為年輕人舉辦的解說音樂會,還曾出現在四、五十年前的臺灣電視上。然而,坊間除了多年前的一本《伯恩斯坦創見集》外,鮮少關於他在教育領域貢獻的中文資料。

非常開心,新經典文化出版的這本《未解的問題:伯恩斯坦哈佛六講》為我們帶來了一片甘霖。

《未解的問題:伯恩斯坦哈佛六講》書本搭配講座影音紀錄,相得益彰

這不是一本學術論文集,而是1973年伯恩斯坦在母校哈佛大學六堂演講的內容全譯。因為不是學術論文也不是教科書,看不懂五線譜和豆芽菜的讀者,翻到本書中佔比幾乎跟文字一樣的大量譜例時,請完全不用緊張,也不要急著放回書店架上。網路時代,電腦、手機點幾下就可以找到這六場講座的影音內容,大師將親自為您彈奏示範。事實上,無論音樂或英文程度如何,我仍強烈建議搭配影片服用本書。

話既到此,請容我提出幾點淺見及服用建議:伯恩斯坦說話的速度適中,口條清晰,語調有顯著的抑揚頓挫,除專有名詞外,沒有太多艱澀的英文字詞,先稍微聽懂其中60-70%的內容應該不是太難,至於剩下的30-40%,當然就靠您手上的這本書發揮作用了。即便對於英文聽力不是太有信心,僅能領略5%,也可藉由本書得到其他的95%。樂譜方面,看得懂五線譜當然很好,不過我大概也可以說,書中的譜例作為對照的作用遠大於實際研究用途。因此,假如您看不懂樂譜絕不會有太大影響,只要點開手機,用聽的就行了;相反地,若您看得懂,也不需要因為「發現是無調性音樂的譜」而退避三舍。當然,要全程邊聽/看,邊讀本書,肯定相當費神,在我看來也大可不必。因此,或許可以先閱讀內文,讀到有興趣深入了解的篇章或段落時再點開影片對照,或許是更好吸收伯恩斯坦演講內容的方式。

話說回來,究竟是什麼「未解的問題」需要六場講座,加起來共13個多小時、300多頁來探索?

以廣博學問、通透思路,探尋古典樂的起源與未來

事實上,《未解的問題》是美國作曲家艾伍士(Charles Ives)一首知名作品的標題。艾伍士的音樂作品因其不和諧、實驗性質、高度複雜,至今仍不常被演出。然而,他和固守浪漫主義的拉赫曼尼諾夫幾乎是同年代的作曲家。藉由「未解的問題」,伯恩斯坦與艾伍士一同從各個面向探索西方古典音樂的發展將往何處走去。

那麼,對普羅大眾,或對一般樂迷而言,這本書可以得到哪些收穫呢?若能將伯恩斯坦無比紮實廣博的內容以幾句話淺白一點地說,大致的主軸其實是:音樂的調性從何而來?何以這些調性能抓住我們的耳朵,令我們深受感動?而後來的作曲家又為何要拋棄這樣便捷好用的工具,轉往其他方向?

在前兩章中,伯恩斯坦從語言學、邏輯學、文學等諸多面向分別闡釋西方古典音樂的起源。別慌,他用來舉例說明的曲子,正是莫札特名滿天下的《第40號交響曲》(再次推薦搭配觀看影片中大師庖丁解牛般的詳細解析)。因此千萬別被那近乎形而上的標題──音韻學、句法學──給嚇到。1973年的哈佛聽眾跟大多數的你我一樣,都不是音樂學院的學生,但伯恩斯坦老師真的能以清晰的條理讓人理解,為何莫札特固然是史上絕無僅有的天才,但那聽似渾然天成的樂音絕不是天使託夢捎來的靈感;而他又是如何以簡單的素材,在工整的架構下,將複雜的調性玩弄於股掌之間,我們聽來卻如此行雲流水。大師將讓我們了解,光是開頭樂曲開頭的20秒就有太多值得探究玩味的。第三章的語義學,顧名思義,粗略地說,便是音樂的「樂句」之於口語或文字中「文句」的關係。這部分的內容對學過樂器,思考過如何詮釋音樂的讀者來說,應該會滿有感覺的。末尾大師以另一首耳熟能詳的交響曲,貝多芬的《田園》作為例證。

相信許多人約略有荀白克(Arnold Schoenberg)「發明」了十二音列系統,也就是無調音樂,使得部分古典音樂從此變得難以親近的印象。這個系統是荀白克吃飽太閒,「發明」出來挑戰人們耳朵極限的嗎?意義何在?調性崩解就等於無調嗎?非調性等於無調嗎?為什麼人們耳中幾乎等同浪漫的代名詞的蕭邦,即可算是調性解離的「始作俑者」之一了?還有舒曼、華格納、馬勒、德布西,也都脫離不了關係?解答這些之外,伯恩斯坦還告訴我們,荀白克的音樂之美可以怎麼欣賞,以及為何即使聽起來無調,其實始終擺脫不了調性關係。此外,與荀白克分踞20世紀音樂另一座山頭的史特拉汶斯基(Igor Stravinsky),他們兩人的音樂路線差別何在?這些都是第四、五、六章的三講中,大師一一為我們詳細說明的。說實話,這些內容要全懂並不容易,讀者也不需要有此壓力,就像我們在現實生活中聆聽演講一樣,能稍有領會就可以了,日後再回頭翻閱研究也不遲。

透過這六講,重新認識伯恩斯坦的知性面

最後再回到我從唱片中認識的伯恩斯坦。儘管隨著聆樂經驗越來越多,我不再像過去認為伯恩斯坦詮釋中的感性大於理智,反而愈發理解到他再怎麼自溺的演奏,都還是建構在對樂曲架構的強韌理解之上。透過這本《未解的問題》中一系列知性的演講,更能確認這一點。我們不禁訝異,對於音樂如此抽象無形的東西,以演奏為業的伯恩斯坦竟能就其複雜如盤根錯節的演變歷史,從其他學術範圍旁徵博引,滔滔不絕又邏輯清晰。很難想像他的腦中究竟裝了多少東西,他絕非一位功力高強的指揮巨匠而已。有些人或許以為音樂家都過著任性而為、不諳世事的生活,在此可以得到最佳反例。然而,即使博學、本身音樂創作質量也相當驚人如他,在面對過去兩、三百年的偉大作曲家時,仍無比崇敬,保持著謙遜、永遠還有學問值得挖掘的心。更何況,至少就個人而言,無論能從這本書,這六場演講中吸收、領略到多少,平凡如我在面對作曲家的樂譜、演奏家的錄音檔案時,都更應提醒自己保持謙卑。這也是我最大的收穫。