內本鹿重返之路,需要傳承(圖片來源:《巴奈回家》,〈重返內本鹿〉,Apple攝影)

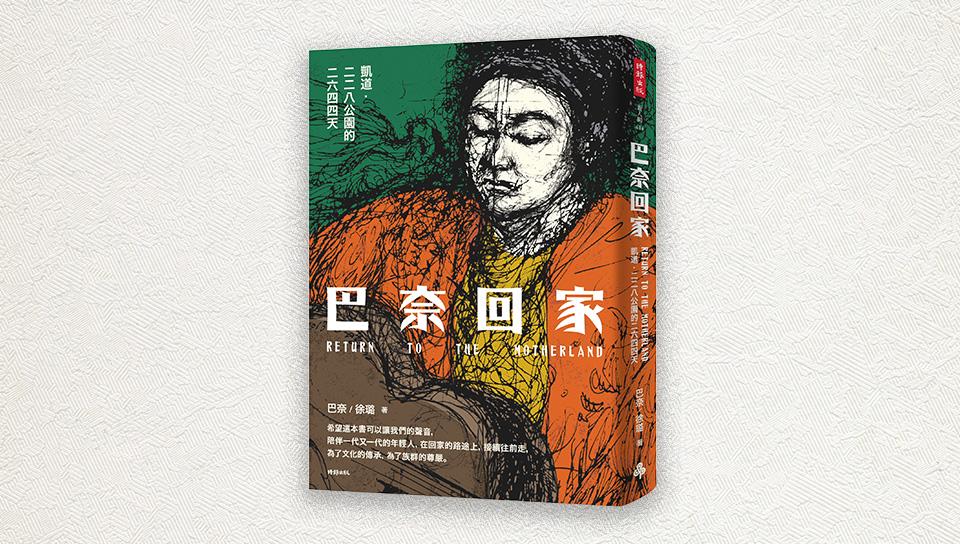

「希望這本書可以讓我們的聲音,陪著一代又一代的年輕人,在回家的路上,繼續往前走。」懷著這樣的心念,原住民歌手、詞曲創作者巴奈‧庫穗(Panai Kusui),選擇在抗議原住民土地劃設辦法紮營超過七年、2600天,在520拔營回內本鹿祖居前,出版第一本自傳《巴奈回家》,記錄她的成長故事與在凱道、二二八公園抗爭的歷程。由時報文化出版,5/4在華山文創園區舉辦了新書發表會。

新書發表會由作家、廣播人馬世芳主持,出席的貴賓包括蔣勳、馬躍‧比吼、徐璐、李雪莉、洪廣濟、謝旺霖、趙政岷、曾文娟等藝文界人士,也有許多巴奈的歌迷、原住民朋友、支持者與年輕人等200多人。

這是一場永遠會被記住的社會運動

曾經在2017年3月到凱道陪伴巴奈、那布與馬躍‧比吼三人幾天的蔣勳,當時絕對沒有想到這樣的抗爭運動會持續2,644天,他表示:「這麼和平、沒有任何暴力的社會運動,在臺灣社會運動史上會永遠會被記住的,在世界社會運動史上也是。」談起70年代末期,在淡江大學教書時,正是校園民歌興起之時,朋友李雙澤寫了《美麗島》,當大家唱到「篳路藍縷,以啟山林」時,都覺得好驕傲,好像真的要找回什麼東西似的。當時李雙澤最好的朋友排灣族詩人莫那能聽到這句歌詞,說:「你們漢族『篳路藍縷,以啟山林』,我們原住民就流離失所!」蔣勳深受震撼:「我很感謝這句話,我想李雙澤有被刺傷,我也被刺傷了,可是我們的驕傲不被刺傷,就不會反省。」從此,蔣勳開始進入許多原住民部落,學習新功課,至今沒有停止。他特別感謝巴奈、那布與馬躍‧比吼三人,感謝《巴奈回家》共同作者徐璐,更感謝這本書的出版,因為「這本書可以讓我重新做許多功課」。

用美麗歌聲說故事的人

參與「巴那馬」紮營抗爭行動的紀錄片導演馬躍‧比吼,回憶起在凱道那段時間,與警察之間的氛圍是不舒服的,巴奈卻很快的編寫了一首歌,邀請了幾位歌手和很多願意一起來唱歌的人,過沒幾天的一個深夜12點,在還有些車聲、救護車聲中,錄完了一張專輯。「在那樣不好的環境裡,巴奈卻用最溫柔,最美麗的方式對應,那些聲音在我生命裡是最美的聲音、是永遠不會忘記的聲音!」

他感慨的說:「我們原住民的故事都是從第二點、第三點開始講的,而在凱道、二二八公園2600多天的抗爭,讓臺灣有機會再一次更深刻認識原住民的歷史,也讓原住民自己有機會好好認識在課本裡不會講的歷史。」現在,沒有第一點歷史的狀況,因為《巴奈回家》的出版,有了改變:「我們很需要有原住民觀點的書,臺灣會因為這本書而改變,如果臺灣對原住民的觀點改變了,一定會變得更好。」

「我們大事小事無所不談,一起走上尋根的旅程。」(圖片來源:《巴奈回家》,〈那布/說故事的人〉,劉曼儀攝影)

一本多方集氣、集力而成的書

《巴奈回家》的共同作者徐璐回憶起寫作的過程,激動的說:「我可以說是邊寫邊哭的!」她特別提到當她透過鏡頭看到抗爭者被驅離的場景時,心痛、顫抖到「寫不下去」;而跟著巴奈回內本鹿祖居時所經歷的點點滴滴,更是讓她體會到原住民「回家的路是如此艱難」,他們所承受的哀傷是如此巨大與深沉。

徐璐朗讀了收錄在《巴奈回家》書中,臺東池上鄉萬安國小鄭漢文校長所說的一段話,來表達凱道抗爭的價值與意義:「在近代史上,這種長達兩千多天,只有藝術、音樂、呼籲,完全沒有仇恨、暴力,只有和平和包容的『抗爭』已可拿到國際上當作一個典範。將來巴奈、那布、馬躍應該去國際舞台上敘說他們的故事。」

從2021年6月徐璐接到那布邀請開始,歷經近三年的努力,《巴奈回家》得以在今年4月順利出版,徐璐說:「這是一本多方集氣、集力,才完成的書。」她特別感謝巴奈、那布與時報出版特約專案總編輯曾文娟。巴奈與那布的信任與完全投入是很重要的支持力量;而在長達一年的寫作與編輯過程裡,曾文娟不斷給予專業建議,更邀請了幾位寫作前輩,提供寶貴意見,進行梳理結構、修改文字,對此她深表感謝:「這本書要是稱得上『好』,全是他們的功勞。」

為了原權,走在回家的路上

巴奈談起她是如何從柯美黛到巴奈‧庫穗(Panai Kusui),走過貧窮、受歧視、懵懂的歲月,成為一個快樂自在、可以散播能量的人。當年還在滾石唱片時,一次張培仁(Landy)問她:「你對原住民現在的處境有什麼感覺?」這個問題如雷聲,轟醒了她:「他說的每個字我都懂,但是我不懂他在問什麼?」那年她24歲,在此之前,從來沒有人問過她這個問題,自己也從來沒有想過身為原住民該有什麼「感覺」。從此,她開始思考我是誰?我想做什麼?後來有機緣參加卓明老師的課,用心學習如何問問題。了解到:「把問題問好,就會清楚自己要什麼?」雖然不斷努力嘗試,總還是會被不安困住,直到有了女兒,開始轉變。看著女兒不爽就哭,得到滿足就開心地一直笑。巴奈問自己:「為什麼我就不能像孩子?快樂真的有那麼難嗎?」現在巴奈體悟到生命中真的沒有那麼多要負擔的:「即使在帳篷很辛苦,但那不是負擔!」

馬世芳問起巴奈和那布是怎麼相互支持的,巴奈笑著說:「現在的我比以前更放鬆,因為我有一個夥伴可以討論很多事。我們可以很平和的說自己想說的,不必要求對方的想法跟自己一樣。」談凱道清場那一天的經歷,歷歷在目。當天下著大雨,原先還有幾十個媒體參加記者會,記者會進行過程中,已經看到警察開始布陣,準備進行驅離。可是媒體就ㄧ個個離開了!當天被驅趕的感受,彷彿與祖先一樣,也正在被拿著槍砲的政權壓迫著。巴奈當下的疑問是:這麼大的事,真的沒有媒體要理我們?!

回想起七年來的種種艱難,巴奈一字一字強調:「一路上如果不是那布很願意,我自己是沒有辦法的,就算我很想,還是沒有辦法的!」後來,「巴那馬」中的馬躍因為開始忙籌建母語學校的事,三人只剩兩人可以繼續了,但巴奈清楚:「我非常確定一定是可以的!」

在凱道、二二八公園的天數從個位數、十位數、百位數、千位數,直到2644天,那布和馬躍從來沒有問過巴奈:「妳想回去了嗎?」但她問過自己很多次,在每一次被清場的時候,都會問一下。只是,她很清楚:「就算我回家了,還是會繼續想這件事。」她也會很生氣的說:「如果我留下來,應該還可以做些什麼?」巴奈和那布決定在520蔡總統卸任、新政府上任那天拔營:「我知道這七年期間,不能給蔡英文政府太多的壓力,但我知道等她520卸任後,這輩子都可以罵她沒有把這件事做好!」對於新政府上台之後,能不能合理解決「原住民傳統領域劃設不完整」的問題,巴奈也不抱太大期待:「很多事情是政治才能解決的。小英是這個國家最有權力的人,她在跟原住民族道歉時,她也沒有辦法解決,我不知道下一個最有權力的人有沒有要解決。」

至於回家之後想做什麼?巴奈開心地說:「光想到回台東我就會笑起來。有點年紀之後,對自己的想像又更具體了一點,會多做一點音樂。」但,回家的路還是會繼續······

巴奈回家,你我都在其中

現場有許多年輕人,紛紛回饋閱讀《巴奈回家》的感想。其中一位16歲高中生談到第一次知道巴奈是因為聽到她的聲音,很直覺的就知道:「這是我喜歡的!」第二次看到巴奈的名字,是在公民課本上出現「轉型正義」課文時,不算長的文字配的就是巴奈在凱道上抗爭的照片,但老師也都沒有清楚說明什麼是轉型正義、巴奈在凱道上表達的抗議是什麼、抗議的議題與轉型正義有什麼關係,直到閱讀了《巴奈回家》,才有比較清楚的了解,為此她深表感謝:「這本書很真實,讓我知道我到底學了什麼?真的,沒有人是局外人!感謝巴奈!感謝這本書!」

馬世芳在教書與演講時,有很多接觸年輕人的機會,特別希望當年輕世代表達對原住民政策不滿時,能靜下心來好好閱讀《巴奈回家》,「更客觀了解在這片我們身處的土地上,對原住民綿延了數百年的侵入與傷害,還沒有停止。」

最後,馬世芳為這本書的出版賦予了更積極的意義:「在這座島上,有各種族群,都帶著各自的創傷記憶,互相對立、磨合。當我們可以看到所有族群都有被遺棄的創傷時,就是聆聽彼此故事的開始,也是找尋共識的起點。」《巴奈回家》正是好好聆聽原住民族故事的起點。