示意圖(中文打字機上的字母,Image via Shutterstock.com)

身處「漢字」(中文、漢語、華語)世界,學習「方塊字」自是理所當然。然而,一旦接觸「洋文」,無論西方的英文、法文、俄文,或是東方的阿拉伯文、日文(假名)、韓文等,就會驚訝於漢字的獨特,乃至怪異!

因為,漢字是「表意文字」(ideograph),或稱語素文字(logograph),而上述各種語文都可劃歸為表音文字(phonogram)。在臺灣,初學洋文時,對於表音文字的理解,大概得借助注音符號予以類比。

漢字跟世上多數文字不一樣,世界這麼大,應該不需要強求一致、嚴格區分高下吧?沒錯,話是得如此說,但這是有底氣的人才能堅持的事。如果情境退回到十九世紀後期,那個面臨西方帝國主義侵逼,國之將傾,必須奮力「救亡圖存」的時代呢?是該繼續擁抱傳統,或義無反顧地迎接西方?在「守舊」與「創新」的尖銳對照下,許多屬於物質、技術的部分,很快地遭到揚棄,但屬於思想、語言、文字、習俗的部分,一時之間就難以割捨。這等因循、拖沓的景況,讓不少維新之士相當憤慨,所以李石曾才會發出「從進化淘汰之理,則劣器當廢;欲廢劣器,必先廢劣字」之語。吳稚暉也認為:「漢字之奇狀詭態,千變萬殊,辨認之困難,無論改易何狀,總不能免。此乃關於根本上之拙劣,所以我輩亦認為遲早必廢也。」而魯迅乾脆直白地說:「漢字不滅,中國必亡。」

漢字,為何必須去之而後快呢?主要原因有二,一是難學,導致國人識字率低,不利於知識普及;二是漢字作為落伍的中國思想文化的載體,且形塑(侷限)了思考表達的模式和方向,不好與強大、文明的西方交流。因此,如果想抵禦「全盤西化」這種完全放棄漢字的極端主張,又要革除舊弊,試圖為民族國家與文化傳統的振興找尋出路,解決方法有二,一是發展表音(注音)系統,二是拆解、簡化漢字。

作者石靜遠在《漢字王國》(Kingdom of Characters: The Language Revolution That Made China Modern)娓娓道來的,就是這麼一個故事。故事的背景是百年動盪的大時代,而為了讓「方塊字」與時俱進,一方面藉以廣開民智、建構國家認同,另一方面且利於向世界發聲,在國際交流,百年來曾經匯聚了那麼多聰明睿智、堅苦卓絕人士,先後奉獻。至於這番跨越數個世代、多個學科領域所累積的成果,竟然也是中國走向現代化最關鍵的行動之一。

一般看待「現代化」,多數著眼於科技、工業化、城市化或民主政治發展,鮮少有人注意到簡體字、注音符號、漢語拼音、中文打字機、電報編碼或電腦輸入法所能產生的巨大影響。影響什麼呢?大體上涵蓋了增進識字率、促成教育機會普及、傳播知識、發展媒體,以及提升人民素質等,再來便是有助於外國人學習漢字,推廣文化交流。當然,打字機、拆碼及編碼、輸入法等發明,使得漢字能夠與現代通訊基礎設施整合,進而掌握數位時代和AI浪潮中的契機,這自然是非常重大的突破。

如此說來,《漢字王國》告訴我們的,正是一個足以傳誦千秋的精采故事,而故事裡風華不減的主角,則是中國文化所建立的第一座長城,也是捍衛傳統的最後一道防線:漢字。

如果讀者在《漢字王國》迷人的故事之外,想要多方涉獵,相關書籍包括:《漢字的文化史》(香港中華書局,2005)、《漢文與東亞世界:從東亞視角重新認識漢字文化圈》(衛城,2022)、《漢字的故事》(貓頭鷹,2016)、《中文打字機:機械書寫時代的漢字輸入進化史》(臺灣商務,2023)、《The Chinese Computer: A Global History of the Information Age》(MIT Press, 2024)等。另外推薦郭文華(2015),〈解開鍵盤的身世密碼〉(上、下),發表於《歷史學柑仔店》(https://kamatiam.org/)。

【以下為《漢字王國》第四章〈圖書館員的卡片目錄(一九三八年)摘文內容】

一九一七年,二十三歲的林語堂於《新青年》發表處女作8。這份雜誌於兩年前創辦於上海國際化的法租界9,為中國最聰明的激進青年提供了發表論述的平台。《新青年》的法文刊名為「La Jeunesse」(有「青年」之意),標示一種沾染馬克思主義的國際化風格。新手思想家可以在其紅色軟封面之間的內頁發表激進的觀點、提出源自西洋的構想來探口風,並且質疑接受的知識。編輯明確指出刊物使命:倘若中國必須擺脫昔日傳統之沉重負擔方能與外部世界競爭,那便如此吧10!

在一片批判傳統的槍聲中,林語堂的文章算是較為安靜的炮聲。他選擇看似無害且更適合圖書館員的枯燥主題:〈漢字索引制說明〉(A Chinese Index System: An Explanation)。旁邊的一篇文章則是火花四濺,引介了法國哲學家亨利.柏格森(Henri Bergson)關於時間內在體驗的概念11,這種概念至少看起來頗為新穎。林語堂的提案只有七頁,叛逆青年可能不會據此發表雷霆構想,以此彰顯其顛覆態度;然而,林的文章將實現刊物中其他文章無法辦到之事:改變新舊知識的樣貌,而此樣貌一經改變,便難以逆轉。

他看似謙虛的提議只不過是組織漢字的一項指南。林語堂將漢字解構為筆畫,從中確立五種筆畫類型:橫、豎、撇、點和鉤。由此可耳聞傳統書法教學經典八筆畫原型的迴聲,亦即「永字八法」。然而,林對其中五種筆畫類型的定義要廣泛得多。他遵循運筆方向,而非特定的筆畫風格。例如,橫筆畫不僅包括明顯的直線,好比「一」字,還包括從左到右以類似動作書寫的任何筆畫,而且不一定是水平的。

中國人數千年來研習書法,行款落筆之際,筆畫和部件順序早有一套既定規則,明訂筆順,哪些為第一,哪些為第二,諸如此類。在英語之中,寫字母「A」時可以先寫短橫,但慣例是先從左邊的長斜線開始,然後是右邊斜線,最後才寫短筆畫,使首尾相接。同理,你可以從任一筆畫去寫「X」,最終的結果是相同的。然而,手寫漢字時,必須先寫哪個筆畫和偏旁部首,其規則要嚴格得多。林語堂使用漢字第一個筆畫類型作為分類的第一順序,但發現此舉不夠精細。他擴展了五種基本筆畫類型,找出了十九種首筆畫,其中任何一種皆可作為書寫漢字時的首筆畫。

林語堂的五種筆劃(圖右)/林語堂根據五種筆劃而創造的十九種「首筆劃」(圖片來源:麥田出版)

他由此創建了一個第二級分類法(taxonomy),將首筆畫與第二筆畫結合起來,並確定了一組二十八個「首筆畫加第二筆畫」的圖形,幾乎涵蓋了所有漢字。這便如同我們首先要對所有以單個直筆畫開頭的字母進行分類,包括「B」、「D」、「F」、「H」、「K」、「L」、「M」、「N」、「P」、「R」,然後添加第二條規定,亦即第一個直筆畫後頭必須跟一個彎曲筆畫,這會讓集合減少到「B」、「D」、「P」和「R」。通過一組定義的首筆畫和第二筆畫來查找漢字便產生了具有類似字母表邏輯的組織模式。

林語堂的檢索法簡單實用,挑戰了研究、理解與規定漢字書寫的千年傳統。他展示了如何根據漢字的自行組織能力來分類漢字,根本不必依賴其他外部原則,無論是西方字母或代碼。以往偏旁部首的思想主導了一切,決定如何在字典中分類和查找漢字。在林語堂之前,沒有哪位中國人曾以這種方式提供取代部首的完整方案。像祁暄之類的人才剛剛開始解開這條線索。

分類原則通常由歷代習慣與文化傳統決定,而非根據抽象的語言理論。語文學(Philology)和辭典編纂學(lexicography)一直是中國古典傳統的核心12,而漢字本身便是學儒鑽研的對象。數個世紀以來,學者努力查證各種漢字的含義來保存古人智慧。這是受人景仰的文本注釋實踐(注疏)13的關鍵。在印刷術問世之前,這比你想像的更難辦到。手抄文稿即便是按照規範的筆法和風格撰寫,也是筆畫潦草,不忍卒讀。倘若某個筆畫是傾斜而非筆直,可能會讓好幾代學者為該字為何而爭論不休。

管理中文詞庫總量枯燥乏味,而且吃力不討好。整理和記錄詞彙表中的漢字對於保存中文知識庫發揮了至關重要的作用。這是必要的維護措施,需要發揮耐心,不斷重複乏味的比較,同時遵循吹毛求疵的分類法。這些細緻的工作都是根據一項基本規則來進行。兩千年以來,唯有漢字的某個部分(亦即部首)被用作識別漢字來達到分類的目的。最早的漢字問世之後過了約一千一百至一千五百年,那時漢字數量已經相當可觀,古人為了管理字庫,乃首度發明部首來加以運用。

首度編纂部首的人是許慎,他是東漢時期(公元二五年至二二○年)的學儒和經學家,在他之前沒人盤點過漢字或研究其使用之道。許慎從九千三百五十三個漢字的混亂局面中理出頭緒,歸納出五百四十個部首。他深信替事物正確命名有其哲學與宇宙深意,這在他的組織原則上留下深刻的印記。據稱,五百四十這個神奇數字是將象徵陰陽的數字(六和九)相乘,然後再乘以十,以此得出足夠的類別來分類14。許慎的系統以部首「一」開始,象徵事物的起源,然後以標示時間循環的十二個部首15結束,藉此統攝全體,使概念完整。

簡而言之,部首是神聖的。歷代以來,部首備受重視,人們無不遵守。然而,偶爾會有人質疑,是否需要這麼多部首,或者最佳的數目該是多少。然而,眾說紛紜,莫衷一是。公元十世紀時,某位僧侶將部首從五百四十個刪減至二百四十二個,而近五百年之後,某個父子團隊則選擇了四百四十四個。最終的部首數目減至二百一十四個,於明代確定,由國子監太學生梅膺祚編纂的《字彙》所整理。公元十八世紀的藏書家滿洲皇帝康熙採納了這套二百一十四個部首的系統,詔令一眾編纂官以其名義編撰《康熙字典》,奠定了二百一十四個部首的權威地位。

到了公元二十世紀初,部首體系逐漸浮現裂痕。這套系統歷經數個世紀的修改、補強和調整,但學習和使用起來仍然耗時費工且不夠直觀。欠缺有系統的簡單邏輯來存儲和檢索漢字以及捲軸和典籍記載的各類故事、歌曲和王朝歷史,這些文獻早已積累成災,難以理出頭緒。

中國人早在聽說亞里斯多德的分類法或麥爾威.杜威(Melvil Dewey)16的十進制系統之前,便有自身獨特的組織方式。他們不像杜威那樣依賴號碼和小數點,也不像美國圖書管理員查爾斯.阿米.卡特(Charles A. Cutter)那般使用字母。卡特在一八八○年左右開始使用字母來表示系統的不同主題,該系統爾後成為美國國會圖書館目錄系統的基礎。相較之下,中國的書目分類始於公元前一世紀,基於某種感知的道德秩序。某位學儒精心設計了一套詳細系統,分成七主科,下含三十八副科,先列出儒家經典,而科學和醫學(天文、風水/勘輿學、藥理學和性學等)占據最後兩類17。兩個世紀之後,這套七主科體系被某位宮廷書目管理員提議的更精簡、更嚴謹的四主科體制所取代18。經過幾次重新洗牌,這四類以現代形式確立下來:依序為經、史、子、集。眾多典籍和紀錄需要在這些類別下儲存和分類。據說時至公元十五世紀末期,中國出版的典籍卷冊數量超過了其他國家的書籍總和。

這四部分類法於公元十八世紀數量龐大的皇室典籍計畫中被標準化。編纂《四庫全書》時,眾學者被分派去處理每個部19;這套叢書包含近八萬卷,歷時十年才大功告成。四部的順序反映出其重要性。這種以儒家為核心的書目系統在以中國為中心的宇宙中極具意義;然而,林語堂從一九一○年代的角度檢視時,發現它與西方圖書館系統相比,在現代的效用可謂微乎其微。

林語堂於一九一七年在《新青年》的書頁中將漢字問題與中文訊息管理問題一視同仁。如果可以輕易在字典中找到漢字,便可快速找到書名的第一個漢字。因此,解決了其中一個問題,必定可解決另一個問題,而答案就存在漢字的結構中。林語堂證明,漢字不僅可以應對現代挑戰,更能在沒有外力協助的情況下前進,不必依靠羅馬字母、數字或代碼。中文的屬性(筆畫和筆順)已經足夠,因此漢字不需要仰賴其他的表示系統。

林的想法立即引起了共鳴。在中國人懷疑和焦慮之際,這種想法給他們帶來了希望和安慰,甚至是信心。新文化運動先驅錢玄同看到林語堂的思想遙遙領先同儕,便盛讚這位年輕的索引者。其他人也紛紛入列。有影響力的教育改革家蔡元培指出,林語堂不僅重新將筆畫功能概念化,他的系統詳盡描述筆畫如何引導和構成漢字的整體輪廓。林不依賴拉丁字母,從漢字這種表意文字中找出能媲美西方字母組織能力的邏輯,可謂巧妙至極。

其中洞察最深的,當屬剛從康乃爾大學歸國的庚子賠款學者胡適。他看到林語堂解決了基礎問題,足以支撐中國過往,使其邁向未來。林的成就是找出漢字的自我組織能力,進一步在中國龐大豐富的知識庫中保存、搜索、分類、選擇和調用訊息。此種能力可以延伸至各種排序系統(甚至可能運用以其他語言標示的系統),並足以恢復中國知識財富的文化力量。胡適發現,林語堂的索引法是一扇可打開其他門的大門,而批評傳統之士正是欠缺這種基礎工作:

「整理」是要從亂七八糟裡面尋出一個條理頭緒來……最沒有趣味,卻又是一切趣味的鑰匙;最粗淺討人厭,卻又是一切高深學問的門徑階梯……最難做卻又最不可不做的,我們不能不算中國字的整理──就是中國字的分類與排列。

在現代化迫使中國與傳統決裂,舉國上下無不充滿危機感之際,眾多革命之士枕戈待旦,摩拳擦掌,準備大刀闊斧,拋頭顱、灑熱血。林語堂選擇了不同的道路:他對重建中國的貢獻是挽救中國過時的傳統與遺產。然而,他並不認為自己應該享有這般殊榮。他在內心深處覺得自己是個冒牌貨,與華人世界格格不入。

✽✽✽

林語堂生於福建省某個山村的基督徒家庭,童年時經常誦念詩篇、學習英語和晚禱,偶爾會閱讀儒家經典摘要與研讀漢文。其父林至誠是當地牧師,林語堂十幾歲時便在父親的教堂敲鐘,教堂的對街便是一座佛寺。他從未上過傳統的私塾或學堂,也不像多數同齡孩童那般研讀過國學。

林語堂的大學同學在一九一○年代中期開始鼓吹西式文化復興,但他一生都在汲取西方文化。林並未像同學一樣充滿熱情,叛逆十足;他有著自由不拘的好奇心和異想天開的秉性,不受意識形態的標籤或慷慨激昂的口號所蠱惑。林語堂喜歡閱讀和學習英語,無論走到哪裡,都會隨身攜帶一小本英語詞典。

一九一六年,林語堂畢業於上海聖約翰大學,然後在北京清華大學教授英語。為了維持生計,他又兼任商務印書館研究員。他生活在文化之都北京,卻感覺自身有所欠缺,對中國傳統文化一知半解。他明知如何讓漢字作為知識庫的索引系統,卻認為自身才疏學淺,無法汲取這方面的知識。他對大學同事在談話時使用的隱喻典故毫無感覺,也無法像他們一樣對白話經典習以為常,輕鬆自如。他清楚記得《聖經》記載約書亞的士兵吹響號角六天之後,耶利哥城的城牆便倒塌,卻記不起孟姜女的故事細節:傳說孟姜女的夫君替秦始皇修築萬里長城,最後因不堪苦役而亡,孟姜女便至城下痛哭,令城牆崩倒。林語堂不熟稔自身文化而感到羞恥。他爾後回憶道,就連洗衣工也比他更了解中國傳統的故事主角和傳說。

為了彌補國學的不足,林語堂開始如飢似渴,發憤讀書。他不僅讀孟姜女的故事,還涉獵《紅樓夢》等經典名著。林從中學習小說中的北京方言,牢記當地的白話,也經常去逛古董市場,尋找舊書,探尋軼聞掌故。當同輩捲入一九一五年肇始的新文化運動,譴責古典文本皆是毒藥並想要拋棄傳統之際,林語堂才剛剛發現中國五千年文字傳統的寶庫。他開始質疑自己的基督教信仰。

林語堂先前接受西方傳統教育,稍晚才接觸中國文化,故能以嶄新的眼光看待漢字。數個世紀以來,洋人一直根據自身印歐語系(Indo-European languages)的運作方式來破解艱澀的漢語。林語堂將他們的挫敗轉化為自身的優勢,仔細閱讀西方人為學習漢語而編撰的詞典,重建洋人看待漢語的方式,並且研究了他們如何根據自身的字母分類法來組織漢語,透過這種比較框架去發想構思。他提出漢字索引之後,仍然在思考為何漢字不能像字母那般運作,因為漢字索引只是他解決這項問題的初步嘗試。

大約在一九一五年左右,中國各大學捲入了現代文化復興方向的爭論。林語堂的同儕主張透過現代印刷去復興白話文,同時將古文封入歷史的墳墓。這些爭論持續了四年,直到五四運動壓倒一切並與學生運動的志業融為一體。人們爭論是否要用白話文(可能還有羅馬化文字)取代菁英使用的古文,但林語堂對此感到矛盾。他不願跟隨眾人起舞,要求廢除漢字,將中文羅馬化。他發現自己很難接受這些人打破傳統的激進論調。

林語堂決定遠走高飛,離開北京和中國。他身為基督徒,但生長於中國的土地上,還不甚了解外面的世界。一九一九年八月,他啟航前往美國,遠赴哈佛大學留學。爾後,他又轉往德國學習,獲得萊比錫大學比較語言學博士學位。他逐漸欣賞西方學術界的公共意識,特別是其圖書館系統。多虧了萊比錫大學的「阿爾伯蒂娜圖書館」20,他在寫論文時可以從柏林借閱書籍,而他也曾在哈佛大學的「懷德納圖書館」自由閱覽分類嚴謹的書庫。西方圖書館分類系統非常便利且易於使用,任誰都能輕易找到需要的書本,然後將其從書架上取下來。中國的情況有別於此,唯有富豪和權貴方能坐擁萬卷藏書,而最大的書庫便是皇室圖書館21。

這位牧師之子後來成為二十世紀最受歡迎的中國英語小說家,最終在關鍵的三十載裡替中國發聲,吸引美國讀者的目光。他創作了《生活的藝術》、《吾土與吾民》、《京華煙雲》和《風聲鶴唳》等暢銷書。他還將繼續為漢字索引做出貢獻,不過是透過其他的途徑。

目前暫時讓其他中國人士推動他的構想。林語堂的索引方法吸引了人們的關注,使其思考需要採取哪些措施去保護中國的文化遺產。他開啟日後被稱為漢字索引法的競賽。這是一種有系統地組織漢字的方法,對管理訊息具有實質意義。林語堂在一九一七年於《新青年》發表的文章中概述了漢字索引制,其同儕要數年之後方能體會這套系統的真正潛力。然而,一旦他們得知這點,便開始關注漢字的形狀:不僅是筆畫,更有漢字內部結構的其他部分。許多人渴望在林語堂缺席之際留下自己的印記,並且打倒競爭對手。

✽✽✽

一切便這樣開始。起初為涓涓細流,爾後是滔滔洪水。在一九二○年代,改進最多的新漢字索引方案陸續出現,主要集中於三個層面:由部件構成形狀(shape by components);用號碼決定形狀(shape by numbers);由其他的空間定義單位來建構形狀(shape by some other spatially defined unit)22。這些方案都是要快速識別和分類漢字,並且只需耗費最少的步驟。與此同時,著名知識分子和語言學家錢玄同於公元一九二五年發起更廣泛的呼籲,不僅要推動嚴格意義上的中文革命,還要推動廣義上的漢字革命,要求眾人全面攻擊漢字。他呼籲人們「帶上你們的槍、手榴彈和炸彈」,把它們扔進古文的巢穴。這種語言問題誘使其他機會主義者煽動群眾。某個神秘的催眠團體23在上海街頭舉行降神會(séance),召喚昔日的神靈和聖賢來教授如何用音標拼寫漢字。錢自詡為高尚的知識分子,肩負嚴肅的學術使命,故而對此類噱頭大吃一驚。

改善漢字索引的競賽猶如一場障礙賽,需要提出更多的策略,而非耍花槍,賣弄玄虛:索引法必須有清晰簡單的說明;漢字需要有排序邏輯;不能有第二層分析,例如必須先查找部首或計算筆畫數;索引法必須基於不變的客觀標準。

許多人爭先恐後加入戰局來尋求聖杯24。有些人模仿林語堂的基本筆畫的構想,並提出自己的神奇數字。黃希聲確立了二十種可能的筆畫,可作為構成任何漢字的核心要素25。爾後,沈祖榮和胡慶生聯手,歸納出十二種筆畫26。在廣東,杜定友使用重組形狀分析創建了一套完整的漢字檢索系統27,湖北的桂質柏緊隨其後,拿著二十六種筆畫方案上擂台比武28。上海商務印書館的王雲五則呼籲要重新使用數字,還有一些人想併用形狀與數字。參賽者愈來愈多,競相剖析、拼接和翻轉漢字,尋找任何隱藏的客觀法則去規範其組織方法。

這個問題並非首度被人提出。自從傳教士嘗試製作自用的雙語中文詞典以來,如何排列漢字一直是歐洲人士研究和爭論的主要話題。這些詞典對於傳教以及後來的貿易和剝削至關重要。他們激烈爭論,討論是否使用中國人所用的二百一十四個康熙部首或他們的字母來排列漢字。日本人也使用源自漢字的五十音來形成日語語音書寫系統(稱為假名〔kana〕29)和編排日漢詞典。然而,這些外國人殫精研究,始終是針對自身語言和想要達成的目標,根本沒有解決漢字的問題。

在中國提出漢字索引法的人也是各有盤算,參與者來自四面八方。陳立夫是國民黨政府高官,戮力讓複雜的政府檔案紀錄管理變得更加容易。他提出一種五筆畫系統30,旨在拋棄部首系統。對於教育家趙榮光來說,進行基礎識字教科書計畫之後,就要提出漢字索引方案31。當時有一小群人提出一千到一千三百個漢字的中文基本詞彙,趙榮光便是其中之一。這類似於「基本英語」(BASIC English,British American Scientific International and Commercial首字母的簡稱)的八百五十個單字模型,而這些是供非英語母語者學習的基本詞彙。

有人注意到了這種檢字風潮,並在一九二八年做了統計,指出約有四十種中文檢字法。到了一九三三年,又出現一份列出三十七種索引方案的清單,但這仍然只有一九四○年代檢字法總數的一半左右。隨著競爭益發激烈,新進者必須更加努力提出新構想。愈來愈多知識分子大聲疾呼,各自陣營也不斷自我宣傳,很難判斷誰的系統更為優良。

最終占上風的是王雲五發明的四角號碼檢字法。王雲五曾經擔任商務印書館的總編輯,身居高管,精通商業,嗅覺敏銳,熟稔如何賺取利潤。他按照美國管理學家腓德烈.溫斯羅.泰勒(Frederick Winslow Taylor)的科學管理原則去統整出版社的印刷車間,知曉如何善用機會以及從僱員工時壓榨最大的勞動力。

王雲五利用形狀識別來確立編號系統,這是他的第一個、也是最後一個賣點。他稍微重拾了十九世紀的電報編碼方法,但有一個關鍵的區別。王雲五沒有給漢字分配隨機數字,而是運用漢字是在某個抽象的想像方形空間內書寫的事實:中國人經常將漢字稱為方塊字(fangkuai zi)。他利用這個假想空間去界定漢字的四個角,然後為每個角分配一個介於0到9的數字。每個數字都對應特定的筆畫類型,這不禁讓人想起林語堂的構想。

王雲五不遺餘力推銷其檢字法,調動一切可以利用的資源,最終位列民國第一批現代資本家。他決定出版百科全書和選集叢書等多種系列參考書籍,不僅從中獲利,更使商務印書館的形象提升數倍。全國各地成千上萬的年輕學子爭先恐後運用這些工具學習現代知識。他的四角號碼檢字法於一九二八年獲得教育部批准,作為標準參考工具的官方索引系統頒布,而王能有這番成就,部分歸功於他的地位和影響力。

王雲五利用職務之便,將四角號碼檢字法納入商務印書館出版的每一本主要參考書籍。這套檢索法的影響力由此傳播到市級電話簿、省級和大學圖書館、萬國新語(世界語)協會、政府機構、百科全書、各類詞典與外國大學,甚至連競爭對手的出版社也不例外,四角號碼檢字法簡直銳不可擋。某些出版物甚至以他的名字來命名,例如《王雲五綜合詞典》和《王雲五小辭典》。幾乎人人都得學習四角號碼檢字法才能研讀學問。

王雲五的成功充滿傳奇色彩,人們於是開始相信他精心編造的靈感故事。每當有人問他如何想出這套檢索法時(他最喜歡這個問題),他都會將其歸因於與生俱來的生活樂趣(joie de vivre)。他每天凌晨三點三十分起床,快步走十英里,偶爾甚至會混合爬一千三百級樓梯的例行運動。王還講述自己二十幾歲時如何花三年時間從頭到尾讀畢《大英百科全書》。他早年砥礪自學,種下為他人開發學習工具的構想,日後更編印出版各類重要叢書與文庫32。批評者成了他的追隨者。有些人則爭先恐後盜用他的自傳細節,甚至一字不漏照抄。

然而,王雲五卻想獨占鰲頭,擁有宰制地位。他賦予四角號碼檢字法實證科學的權威。商務印書館曾於上海舉辦暑期課程和培訓班,向全國各地的中學生和大學生灌輸他的檢索法。這些莘莘學子不僅接受課堂教學,還得參與課堂競賽和聆聽著名人士的現場演講,這些講者闡述四角號碼檢字法的優點,同時探討中國文化遺產的未來。在一場查字典比賽中,一名(運用四角號碼檢字法的)上海青少年以查詢每個單字不到八秒的時間擊敗了前任冠軍。

當然,其他對四角號碼檢字法的獨立評估則更為謹慎。王雲五的系統真的優於傳統的部首系統嗎?曾有一所小學比較過這兩套方法,認為並非如此。他的檢字法其實更難學習,因為必須記住哪個數字對應哪個部件(筆畫/筆形)。此外,數字與其代表的筆畫之間無法直觀判斷,違反了簡單易懂、可立即識別且無須額外步驟的原則。然而,王雲五面對懷疑聲浪,根本不以為然。他已然打出名堂,無出其右,商務印書館迅速採取行動,壓制所有反對者。他們停止出版任何不按照四角號碼檢字法排列的作品,同時以折扣價出售王雲五的《四角號碼新詞典》小型袖珍本。

觀看王雲五擊敗對手幾乎成了一項樂事。一九二八年,倒楣的二十八歲新人張鳳向王提出一場漢字檢索法的決鬥。張鳳當年剛出版了《張鳳字典》,信心滿滿,胸有成竹。張在字典中自豪地介紹其「形數檢字法」(Plane-Line-Point Character Retrieval System,直譯為「面、線、點漢字檢索系統」),這套系統運用了漢字形狀的二維幾何結構分析。他顯然經過深思熟慮,才用三個數字為一組的方式來查找漢字。每個數字代表特定的幾何單位(面、線或點)在漢字結構中出現的次數33。這套檢字法的優點是包含查詢漢字所需的訊息。

張鳳認為,王雲五對處理漢字形體的方式膚淺粗略,只著眼於漢字的四個角,未能精準分析中文結構。張鳳深信自己應該更能名留史冊,於是高喊:「張鳳可殺,方法不朽!」他在一封公開信中向王雲五提出挑戰。張鳳年輕氣盛,自命不凡,但王雲五知道如何對付這位野心勃勃的小夥子。張與王的檢字法運用相似的概念,但張的手頭資源難與王相抗衡,兩者的影響力更是天差地遠。王雲五善用其資源和影響力,讓四角號碼檢字法風靡全國,家喻戶曉。張鳳只能花小錢去推廣他的檢字法:他用竹籃背著自己的小冊子,四處步行兜售,甚至到大學宿舍免費發放。王雲五並未真正回應張鳳的挑戰,只是輕描淡寫打發了他。在此後的數十年裡,人們雖耳聞過張鳳,卻認為他做事魯莽。到了最後,根本沒人記得他的名字。

王雲五有個不可告人的小祕密,但外界當時並不知曉內情。他比對手握有關鍵優勢,在年輕的林語堂公開檢索構想之前,王雲五很早便接觸了這些想法。林在一九一七年時於清華大學教英語,而王早在那時便透過熟識兩人的朋友得知林正在研究漢字索引法。王雲五提供協助,買斷林的教學職務,並且安排林語堂和商務印書館簽訂一份為期一年的研究合同,林接受了。根據合約條款,林必須每月提交研究報告,然後報告會轉發給王。林語堂深入分析漢字部首和筆畫,鐵定會在報告中提及他每個階段的發現。

王雲五後來堅稱自己忙於商務印書館的事務,在履行合約的頭幾個月裡壓根沒空讀林語堂的報告。當他讀到報告時,王發現自己對此事有了「截然不同的看法」34。他發現林語堂的提議只解決了部分的問題。王雲五受到自身意志和想法的驅使,幾週之後便奇蹟般地開竅,找到了自己的道路,認為必須用基於數字的檢字法取代部首檢索。

王雲五逐漸與林語堂斷了聯繫。一九二六年,他在一本英文小冊子中首次公布了四角號碼檢字法35,承認了林對首筆畫的研究,但在兩年後推出的修訂版中,王完全沒有提到林。數十載之後,林語堂才透露,他其實是向王雲五提供數字分類系統構想的人。這是他在研究索引法時觸探的不同途徑之一,要為每種筆畫分配一個從零到九的數字。因此,王雲五不僅大量借鑒林語堂最初的構想,甚至連他自稱是自己發明的部分也根源於林的發現。

與此同時,林語堂正逐漸按照本身的意願,開闢出一條自己的道路。他在一九一七年發文開炮之後,花了數年去留學和出國旅行,但他並未賦閒,繼續不斷改良自己的檢索法,並且在漢字檢索競賽白熱化之際返回中國。然而,他那時已將語言興趣擴展到其他領域。在此期間,他撰寫了探討漢語問題的文章,從最廣泛的層面深究到最細微的層面:方言學(dialectology)和羅馬拼音、利用數字來標記漢字形狀、使用末筆(不僅首筆)來檢索漢字,並利用傳統韻律來構建圖書館的卡片目錄。對他而言,這個問題變得更加廣泛,不再局限於王、張等人的競爭。

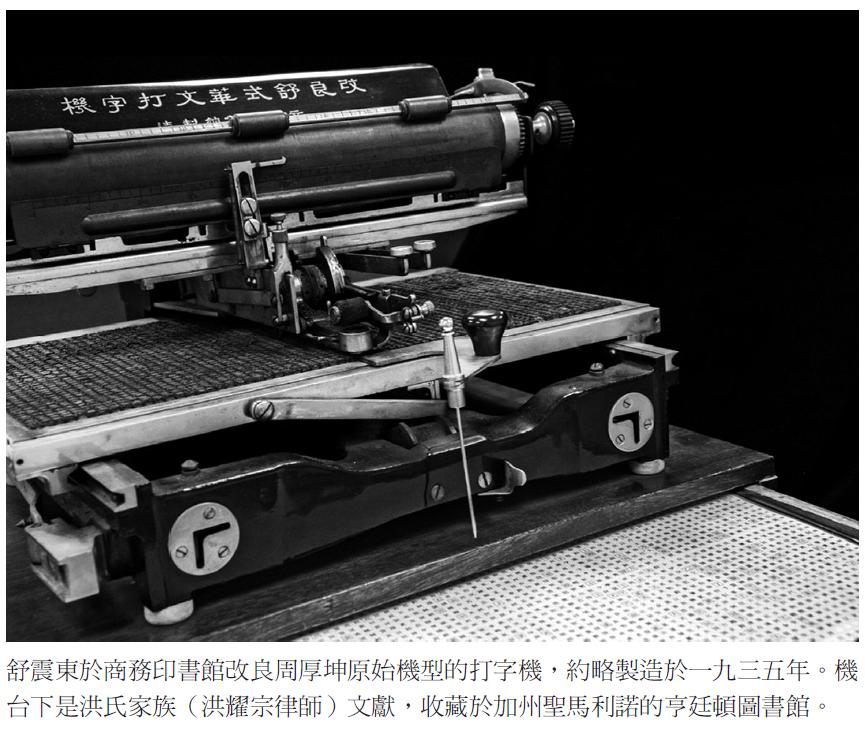

林語堂正在追求某項偉大的志業。他雖然為文創作,聲譽日隆,但那時已經找到自己真正的熱情,想要研製一台華文打字機。林語堂熟悉周厚坤與祁暄等人的發明,但他想要打造一款與眾不同的機器,植基於深厚的語言知識,而這些知識源自東方和西方、古代和現代、文學和科學。林花了二十載去打造他願意向世界展示的原型機器。

與此同時,國民黨統治下的個人創新和競爭的多采多姿時代即將結束。儘管中國共產黨曾與國民黨聯合起來對抗國內外敵人,但在一九二○年代初期,共產黨逐漸威脅國民黨。這兩黨雖臨時會彼此聯盟,但國民黨對共產黨的血腥清洗為未來更大的政治動盪和國內不安種下了禍因。眼下,百姓對聳人聽聞的八卦失去了興趣。甚至某位發明漢字檢索法的紡織廠工人也發現,探索檢字法逐漸成為有影響力菁英的玩物。一九三一年,日本入侵中國36,引爆了中國進入現代之後最具毀滅性的一場戰爭。一九三七年開始的抗日戰爭旋即躍上第二次世界大戰的政治舞台。隨著林語堂出國且戰爭爆發之後,人們著眼於求生存,此時需要某位貨真價實的圖書館員採取必要措施,讓漢字索引競賽回歸本來的場域,亦即圖書館。