東亞地圖(示意圖,Image via Shutterstock.com)

〈中文版自序〉

古代中國人對朝鮮半島、日本列島的知識,也許好比現在的美國人對東亞的瞭解。據說,美國好多人都分不出中國、朝鮮、韓國、日本的差別,對地理位置的印象模糊不清,甚至有人誤會朝鮮、韓國、日本都講中文。唐代詩人錢起有〈送陸珽侍御使新羅〉詩、也有〈重送陸侍御使日本〉詩(均見《全唐詩》卷二百三十七),新羅是古代朝鮮國名,是三韓的後身。而〈使日本〉詩開頭卻說:「萬里三韓國,行人滿目愁。」可見錢起對日本和三韓的差別好像不甚了了。還有唐代詩僧無可的一首詩,題為〈送朴山人歸日本〉(《全唐詩》卷八百一十三),姓朴的一般都是新羅人,可見無可可能也混淆了新羅和日本。無可是中唐詩人賈島的從弟,賈島有〈送褚山人歸日本〉詩(《全唐詩》卷五百七十三),看來這個褚山人也不一定是日本人。

現在的中國人當然不同於古人,對這些鄰近國家的情況,基本上有正確的認知,但未必對這些國家的歷史、文化有較深的瞭解。而韓國、日本的大學生,無論是什麼專業,能夠背誦秦漢到明清中國歷代王朝之名,或者對蜀魏吳三國的人物、故事如數家珍的,大有人在。反之,例如日本的南北朝在什麼年代?是怎麼個情況?朝鮮半島的三國時代是哪三個國?中國的大學生能夠正確回答的,恐怕不多。總之,中國人對鄰近國家的知識遠不如鄰近國家的人對中國的瞭解。

這也是當然的。過去很長時間,中國是東亞唯一的文化光源。中國鄰近的國家都受到中國文化的極大影響,而鄰近國家的文化對中國幾乎沒有什麼影響。過去東亞的文化流向是一邊倒的,中國人不關心鄰近國家的文化、歷史是無可厚非的。可是,現在就不同了。交通工具的發達拉近了彼此的距離,人際交流比以前遠為頻繁。且大家已有共識,應該以平等互惠為原則,促進友好關係。而東亞各國對於對方的文化、歷史的瞭解,彼此之間卻有偏差,不得不說是一大缺憾。為了進一步發展彼此之間的平等互惠關係,最好要化解這種互相認知所存在的偏差。

中國人對鄰近國家文化的最大誤會,大概是漢字的問題。大家都知道漢字是中國的文字,也曾是東亞共同的文字。中國人認為鄰近國家既然使用漢字,就應該屬於中國文化圈,雖然不是「同種」,「同文」應該沒有問題。其實不然,鄰近國家雖然使用過漢字,但具體情況跟中國大不相同。第一,漢字的發音不同,這還可比擬於中國方言之間的不同音。更重要的是文章的讀法不同,其中具有代表性的就是日本的漢文訓讀。訓讀是用日語來直接閱讀漢文的獨特方式,而這種獨特的讀法也曾流行於朝鮮,類似的現象在東亞各地不乏其例。再者,這些國家的人用漢字寫的文章,跟中文有很大的差異,甚至有全部用漢字寫,中國人卻完全看不懂的文章。因此,所謂「同文」充其量是同文字,不能說是同文化。對這一點,中國人的理解顯然不夠。

而圍繞漢字的不同文化的背後,其實隱含著各自不同的語言觀、國家觀乃至世界觀。東亞不像歐美、中亞等別的文化圈,沒有統一的世界觀。例如現代以前的中國和鄰近國家的外交關係,在中國來看,只有朝貢、冊封一途。也就是說,外國向中國皇帝朝貢,中國皇帝就把當地的元首封為國王。可是從鄰近國家來看,並不是那麼一回事,情況很複雜。越南向中國朝貢,被封為國王,回過頭向國內卻自稱皇帝,稱中國為北朝,自居南朝,是南北朝平等關係。日本則一直不承認朝貢,唯一的例外是室町時代的幕府將軍曾幾次向明朝皇帝朝貢,被封為日本國王。豈知幕府將軍之上還有天皇,天皇才是日本的元首,當時的中國人對此不甚瞭解。按照這個邏輯,中國皇帝和日本天皇也是平等關係。朝鮮因地鄰中國,在十九世紀末大韓帝國成立以前,始終不敢稱帝,卻在國內自視為「小中華」,反而把中國看成是夷狄。東亞各國的外交就是如此爾虞我詐,詭譎叵測。總之,通過使用漢字、漢文的不同情況,來探討東亞各國不同的國家觀和世界觀,就是本書的核心主題。

這本書是二○一○年我在日本岩波書店出版的《漢文と東アジア—訓読の文化圏》的翻譯。日文版的很多內容,都以日本讀者人人皆知的事實作為前提進行敘述,而中文世界的讀者多半不知道這些日本讀者熟悉的事實,需要說明。因此,我做翻譯時,就做了大量的補充,也改寫了好多地方,說是翻譯,其實等於新書。我以前用中文寫過多篇學術論文,卻沒有寫過以一般讀者為對象的通俗性的書,因此難免出現不順暢或晦澀之處,希望讀者原諒。

此書一開頭,我就提到近年來到日本旅遊的中國遊客人數突增。可是寫此序的此刻,由於新冠肺炎蔓延,兩國國境閉鎖,已是來往無路。往年此時,京都的鬧市區曾滿街都是中國遊客,令人不禁自問:「莫不是身在北京,抑或上海?」而今一個中國人都看不到了。不過,疫情遲早會平息,生活終會恢復正常。我勸各位,趁此閉關的機會,不妨看看這本小書,將來無論是初遊東瀛還是重訪舊地,相信會有與以前不同的觀感,或是新的發現。

此書英文版由加拿大British Columbia大學Ross King教授翻譯,二○二一年已出版(Literary Sinitic and East Asia: A Cultural Sphere of Vernacular Reading , Brill Academic Pub,Leiden)。King教授在很長的序文中,先說明「漢文」的譯詞沒有用「Classical Chinese」或「Chinese Literary」,而用「Literary Sinitic」的理由,也指出中世紀歐洲、古代中亞亦有類似訓讀的現象,對古代中亞的情況以及相關研究做了詳細的論述。我所知有限,無法在此介紹其內容。有關心的讀者可直接看英文版。

最後,中文版的出版,新經典文化的劉早女士給我糾正了書中引文的很多錯誤,提供給我不少寶貴意見,也多承衛城出版的盛浩偉先生的協助,謹此表示由衷的感謝。

二○二二年三月,金文京於日本京都

〈第二章:日本的漢文訓讀〉

❸ 梁啟超訪問臺灣

一九一一年三月,梁啟超應林獻堂的邀請,由日本橫濱搭船訪問臺灣。林獻堂素為仰慕梁啟超,之前已讀過他的很多著作,一九○七年去日本旅行時,特意去橫濱訪問梁啟超,梁啟超剛好不在,後來在奈良的旅館巧遇,就向他請教臺灣自治的問題,梁回答以不要激進,最好學愛爾蘭抵抗英國的模式,穩重徐圖。梁的勸告對後來臺灣議會設置請願等的運動引起很大的影響。兩人因語言不通,只好用筆談方式交換意見。

梁啟超在臺兩週,在臺北、臺中、臺南等地跟文化界人士交流,也考察過日本統治臺灣的實況。此時臺灣成為日本殖民地已十多年,臺灣人寫的中文受到日本明治漢文以及漢文訓讀體的影響,也受到以梁啟超為代表的中國新文體的影響。很多知識分子對日本漢文訓讀法應該有所了解,也可能讀過梁啟超的︽和文漢讀法︾。林獻堂於一九一三年去北京時也訪問過梁啟超。他們是否把漢文訓讀做為話題,不失為有趣的問題,可惜似乎沒有資料。

梁啟超離臺後,本來想寫《臺灣遊記》,版權都讓給商務印書館的張元濟,可是後來太忙,沒有撰成。

❹ 日治時期臺灣的漢文課本

日本統治臺灣伊始,就設立了國語傳習所,企圖推廣國語(日語)。至一八九八年,把國語傳習所改稱公學校(相當於小學)。其教學科目中的讀書科,就包含漢文教育。教材是《三字經》、《孝經》以及四書中的《大學》、《中庸》及《論語》,基本上繼承臺灣傳統的教育內容(《孟子》因有革命思想被排除,日本國內也一樣)。至於其具體教學方法,據《臺灣公學校規則》第十一條「公學校教科課程表」,六年的修學期間中,前四學年用臺語文讀音,後二學年則改用日本訓讀法,如第三、第六學年均以《論語》為教材,第三學年用「臺灣句讀」,第六學年則用「本國訓點」。至一九○四年再次改革,除國語科之外,另立漢文科。據此年三月公佈的《臺灣公學校規則》第十三條有關漢文的規定:

漢文ハ普通ノ漢字、漢文ヲ理會スルヲ得シメテ日常ノ用務ヲ處辦スル能ヲ養フヲ以テ要旨トナス。

〔漢文科的要旨在於使之理會普通漢字、漢文,用以養成處辦日常用務之能力。 〕

漢文ノ文章ハ平易ニシテ實用ニ適スルモノヲ選ヒ〔略 〕

〔漢文文章選擇平易且適合實用者。 〕

國語ニ熟シタル兒童ニハ其ノ意義ヲ國語ニテ譯セシメンコトヲ務ムヘシ。

〔如有熟於國語(即日語)的兒童,務使將其意義譯成國語。〕

按照此一規定,總督府編刊《臺灣教科用書漢文讀本》六卷,做為臺灣專用的課本。而其內容除相關日本歷史、文化以及極少數的中國歷史人物(如孔子、諸葛亮、朱成功)的文章以外,大部分是日常生活所需要的淺近知識,如科技、道德、商業、實用書信寫法、臺灣地理等,中國古典則除了《論語》以外,一概廢而不用。茲列出第五卷目次,以示一斑:

- 第一課 仁德天皇

- 第二課 東京

- 第三課 上野公園

- 第四課 動物

- 第五課 蝙蝠

- 第六課 智慧之種

- 第七課 勉強成業

- 第八課 臺灣

- 第九課 生蕃

- 第十課 自基隆到神戶(一)

- 第十一課 自基隆到神戶(二)

- 第十二課 弟寄兄啟

- 第十三課 人體

- 第十四課 食物

- 第十五課 芭蕉

- 第十六課 婦女纏足

- 第十七課 布帛

- 第十八課 豬子養母

- 第十九課 二宮尊德

- 第二十課 我國

- 第二十一課 粟田真人

- 第二十二課 京都

- 第二十三課 牽牛花

- 第二十四課 寓話三則

- 第二十五課 貯金

- 第二十六課 二小童商

- 第二十七課 鐵

- 第二十八課 論語五則

- 第二十九課 臺北

- 第三十課 自臺北去臺南(一)

- 第三十一課 自臺北去臺南(二)

- 第三十二課 臺南

- 第三十三課 朱成功

- 第三十四課 往往來來

- 第三十五課 求蔗苗啟

- 第三十六課 石炭

- 第三十七課 天下之糸平

- 第三十八課 醍醐天皇

- 第三十九課 論語八則

- 第四十課 論語六則

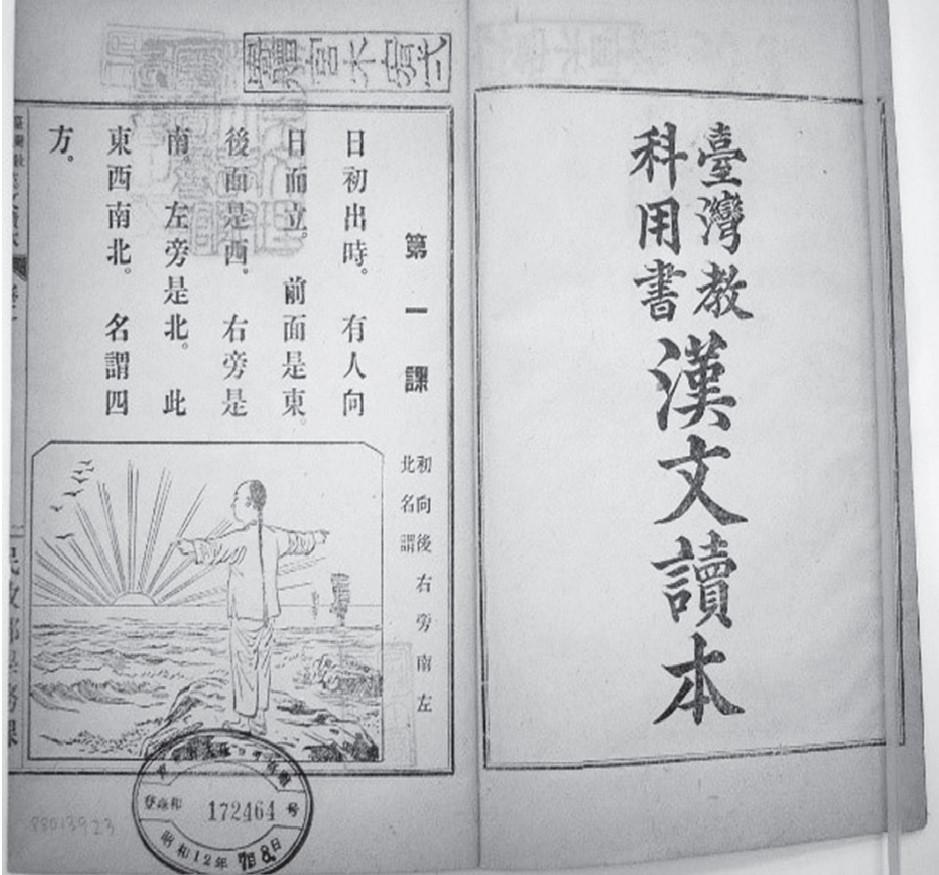

當時日本內地所用漢文課本內容是日本江戶、明治時代以及中國古代的漢文、漢詩,如陶淵明、李白等的作品,與此完全不同。至於其所用文體,也已不是傳統的古文,而是平易的新文體。如第二卷第一課(圖18):

日初出時,有人向日而立,前面是東,後面是西,右旁是南,左旁是北,此東南西北,名謂四方。

圖18 《臺灣教科用書漢文讀本》第二卷(明治38年〔1905〕,台灣總督府出版)。引自日本國文學資料館〈近代書誌.近代畫像データベース〉(筑波大学宮本文庫蔵本)。文中也使用一些日語詞彙,如「勉強」(學習)、「貯金」(存錢)、「辯護士」(律士)等。(圖片來源:衛城出版)

此一階段的具體教學方法,因「公學校教科課程表」中已取消了之前的「臺灣句讀」與「本國訓點」的區別,且《漢文讀本》並沒有施加訓讀符號及送假名( 日本內地的漢文課本全文必加訓點),可見顯然已不用日本訓讀法。取而代之的是,鼓勵學生努力用當代日語口語來翻譯漢文。這一來是,鑑於前期教育所用日文訓讀法大概吃力不討好,沒能收到預期的效果。再者,讓臺灣人學好訓讀的特殊文體,既為困難且無此必要,不如使之熟嫻日語口語,這才符合總督府企圖同化的最終目的。同時,這一問題也牽涉到日本國內的訓讀、直讀的爭論。

雖然如此,到日治時代後期,由於總督府改變政策,採用內臺共學的原則,尤其是中等教育以上的學校裡,日本人和臺灣人共學的機會愈來愈多,所用漢文課本自是日本內地的。因此,受過中等教育以上的臺灣人當中,學過訓讀法的人應該不少。

有趣的是,臺灣總督府所編《漢文讀本》的有些教材,在同樣做為日本殖民地的朝鮮也有使用。如《漢文讀本》第四卷第十五課的〈蒸氣〉(圖19),在朝鮮總督府所編《新編高等朝鮮語及漢文讀本》(一九二三,圖20)中也出現(第十七課),只是朝鮮課本按照朝鮮傳統的漢文讀法(懸吐;見後文一一八頁),加了韓文的助詞、語綴。

圖19 《臺灣教科用書漢文讀本》第四卷第十五課〈蒸氣〉。引自注22 論文。(圖片來源:衛城出版)

圖20 《新編高等朝鮮語及漢文讀本》第十七課〈蒸氣〉。引自注22 論文。(圖片來源:衛城出版)

❺ 直讀論的重現

現在要回到明治時代的訓讀問題。直讀漢文對室町時代的桂庵來說,只不過是無法達到的夢想。江戶時代的徂徠、春台熱心提倡,卻也未能付諸實踐。可是在中日以對等立場正式締結邦交,互為開國的明治時代,直讀漢文成為可以實行的方法重新浮現在議論臺上。只是此時的漢文直讀論就是因為能夠付諸實踐,帶上了複雜的陰影,沒有順利展開。

明治初年著名的漢學家、史學家重野安繹(一八二七—一九一○)在〈漢學宜設正則一科,選少年秀才派清國留學之論說〉(一八七九)一文中,早已指出學習中文口頭語言的必要,也介紹了徂徠的訓讀廢止論,主張學習中文也應該實行跟英文一樣的「正則」教育。接下來,擔任過東京帝國大學博言學(語言學)教授、著有《日本口語文典》的英國人張伯倫(Basil Hall Chamberlain,一八五○—一九三五)也發表了〈望改良支那語讀法〉(一八八八),再次指出訓讀的不自然,說:「畢竟日語有日語的語序,英語有英語的語序,是眾所周知的。唯獨對支那語不允許治外法權,置在權內,何耶?」(原為日文)他用當時成為日歐之間最大外交案件的治外法權問題,調侃了訓讀。以西方人的眼光看來,訓讀一定是很奇怪、難以理解的東西了。

在那以前也有天竺、震旦、日本的國家概念,可這與現代的國家概念不能同日而語。明治以後,日本走向現代民族國家,給漢文直讀論提供了新的理論依據。荻生徂徠曾以儒家思想的普遍性為前提,通過更正確地解讀儒家經典,企圖將中華文明內在化、日本化,因而主張直讀論。而此時大家認為中國既然是外國,中文理應與英文等西方語言一樣,當作外國語來學習。這樣中國的外在化乃成為直讀論的理論根據了。

重野安繹認為需要學習中文口語的另一理由是:「今我既與支那鄰國相接,軍國重事如往歲臺灣之役(指一八七四年日本對臺灣的軍事行動),將來不能保其必無。」這就意味著他預測到了甲午戰爭的發生。與英國人張伯倫調侃的意圖恰如其反,此時的直讀論恐怕是語言上的「脫亞入歐」。

到了二十世紀以後,繼承明治時代有關直讀論言說的,主要是中國學的學者。其中具有代表性的就是青木正兒(一八八七—一九六四)和倉石武四郎(一八九七—一九七五)。青木正兒是最早介紹中國文學革命的人,也呼籲研究新時代中國文學的必要。他的〈漢文直讀論〉(一九二一,原題為〈本邦支那學革新之第一步〉)不拘泥於中文的發音,主張可以用日文漢字音(吳音、漢音)來直讀。可是他這篇論文卻由於當時學界的壓力,被迫延期發表。倉石武四郎首次編纂了有羅馬拼音的《中國語辭典》(岩波書店,一九六三),是現代漢語教育的開拓者。據他回憶,青木正兒發表〈漢文直讀論〉的時候,他雖然贊同直讀論,可前輩學者勸他不要發表己見。

青木和倉石的直讀論受到學界排斥的原因是第一次世界大戰以後日本軍國主義的抬頭。此時的漢文訓讀成為發揚日本精神的手段,很多軍人用漢詩來抒發忠君愛國的情緒,這些當然都是用訓讀的。明治時代重野安繹主張的「正則漢學」後來成為實用語學,正如重野所期待,貢獻於日本的對中政策。而「變則」的訓讀,本來理應被淘汰的,卻不知不覺被軍國主義吸收,脫胎換骨,重新現身,保持餘脈。兩者的矛盾到二戰以後,變為革新派的直讀和保守派的訓讀,一直延續至今。

以上簡述了訓讀的歷史,兼及各個時代的思想背景。訓讀只是閱讀漢文、翻譯漢文的方法而已,可是它的演變史卻反映了佛教的傳來、「國風」文化、佛教和神道的鬥爭和融合、朱子學的傳入和展開、西洋文明的輸入等思想史、文化史的重要事件。整個訓讀的歷史不妨說是一部日本史。這在以上所說訓讀演變的四個分期跟日本歷史的政體演變,即古代律令國家時期(奈良時代、平安前期)、攝關政治和院政時期(平安後期)、武家掌權的幕府時期(從鎌倉、室町到江戶時代)、現代(明治以後)基本上吻合的事實中也許能夠得到印證。