1969年電影《我恨月常圓》片場休息照。(莊靈攝影)

〈自序 拜見一座大山〉

二○二○年底起,我接下國家電影及視聽文化中心的邀請,以完成一本楊麗花的書為目標,展開相關訪查研究。記得那一時豪情萬丈,立志畢其功於一役,要用新鮮且可信的素材,勘正坊間對楊麗花的錯解,把她探索到面面俱到,期使這本書成為認識楊麗花的「正典」。

但楊麗花有多少面向?每個面向又夾藏多少層次?我要到二○二三年正式動筆,寫著寫著,才知道自己有多麼不知天高地厚。

歌仔戲的舞台演出和研究成為熱騰騰顯學的今天,這位天王巨星「美好的仗已經打過」,多年來安於深居簡出,她不強求,不攀緣,學界業界難得能接觸到她。我既得此機會,原本也不妨把早年做研究寫評論磨練過的能力拿出來,詳實考據,保持理性客觀,呈現楊麗花在歌仔戲領域驚人的閱歷與貢獻,順理成章地為她推論出隆崇的歷史定位。但天知道除了說故事,別的活兒我不嫻熟,也不真正牽繫於心,所以當認清一本書不可能承載楊麗花所有面向時,我確定不做學術性的論述,而是要一層一層深入,去感知楊麗花的象徵性──我只想為「楊麗花」寫一本兼有史觀和人味,以含而不露的戲劇張力引人入勝的故事。

正因存著說故事的心,雖研讀不少學術論著和報導文章,直接間接獲得啟發,化做書中行文時,我選擇深入淺出,也不隨文加註或標明出處,而是一併列入書末的參考書目,向惠我良多的學者記者致意。

這本書在取材時,我經歷了前所未有的選擇困難。構成巨星「楊麗花」的關鍵字,明星、娛樂、性別、政治,乃至電影、電視,樣樣面向社會大眾和商業市場,對活在精神世界的我來說,楊麗花的最強項,坦白說,我樣樣生疏得很,起初讓我和她連上關係的,唯有對歌仔戲的愛戀。

我是在一九九○年代踏上戲曲這條路的。當時政治解嚴帶動公領域解禁,報禁、有線電視開放,老三台漸少有歌仔戲新製作,歌仔戲團轉而積極重返舞台,在現代劇場面見中產階級的藝文愛好者。從小看楊麗花歌仔戲長大的我,在本土化的時代風潮中被歌仔戲新編戲勾動鄉愁,激情地懷上寫劇本的志願。因為聽到某位引領風騷的京劇名角說的話:「歌仔戲主角是小生,京劇主角是老生,從領銜的行當就知道京劇才可能演出格局。」我莫名地受刺激,想用「一劇之本」為擅長生旦感情戲的歌仔戲開闢思想格局,從此絞盡腦汁,努力編創和「楊麗花」不一樣的歌仔戲。

背向「楊麗花」寫歌仔戲,讓我長期以來對楊麗花和歌仔戲有不少以管窺天的看法,導致我寫這本書,每一幕都經歷迂迴曲折的內心戲,每一幕總要寫到最後一刻才恍然大悟:楊麗花和歌仔戲原是這樣的醍醐味!

一九九○年代後期我針對拍過台語片的歌仔戲人進行訪問和書寫,他們講起個人的歌仔戲經歷都跳不過楊麗花,只要對上楊麗花這個座標,受訪者的記憶與留影就是特別有生命力。本計畫展開之初,一邊採訪學者、業界人士,一邊積累對楊麗花的多樣觀點,又從箱底把塵封已久的早年訪談找出來,我便自信掌握到楊麗花本人以外的第一手口述,能有別於楊麗花過往的傳記書,寫出電視歌仔戲戰國時代具體的煙硝味。隨著回看楊麗花的歷史影像(包括台國語電影、電視歌仔戲),感性沉澱漸深,我的關注轉移到:這樣一個出身內台的戲班囡仔,是如何躍上新媒體、聚納了花迷的寵愛?很長的時間,我偏好琢磨楊麗花成長為天王巨星的機遇和歷程,而事實上,楊麗花自我認知的終極定位,是致力於改革、傳承歌仔戲的製作人。

我參與過不少新編歌仔戲,二○一九年「台灣戲曲藝術節」的旗艦製作,我寫了一齣叫《當迷霧漸散》的現代戲,用歌仔戲班拍台語電影的時代為背景,連結霧峰林家,進而從林獻堂內在情懷的視角勾勒出台灣近代史。這齣戲獲得《自由時報〉〈文化週報〉大幅報導,時任副總編輯的影評家藍祖蔚直指編劇處處暗藏雙關,虛實交錯地以人寫史,「補足台灣電影史上的缺角」。二○二○年藍老師就任國家影視聽中心首任董事長,在推進楊麗花紀錄片計畫的同時,他把我帶到楊麗花團長面前,楊團長顯然是盛情難卻,更因為認同自己全方位的演藝經歷完全符合國家影視聽中心亟欲保存的文化資產,應當留下來成為國家文化記憶,遂同意由我來為她寫一本書。

寫《當迷霧漸散》的時候,我攀扯富有生活氣味和常民情趣的大眾娛樂──「戲曲」和「電影」──來創造情節,旁敲側擊「台灣議會之父」林獻堂晚年離鄉去國的緣故,直到戲演完,我才意識到我寫出來的「林獻堂」,不只代表他個人,更是那一整代台灣知識分子共同的命運軌跡。劇中有個「戲班囡仔」的角色,人物原型是「楊麗花永遠的娘子」許秀年。林獻堂和戲班囡仔,一個是金字塔頂端的仕紳,一個是社會底層的庶民孩子,表面上看不出關係,我卻仗恃著任性多情的編劇特權,強悍地說到煞有其事,以超連結勾掘出歷史皺褶裡的光。

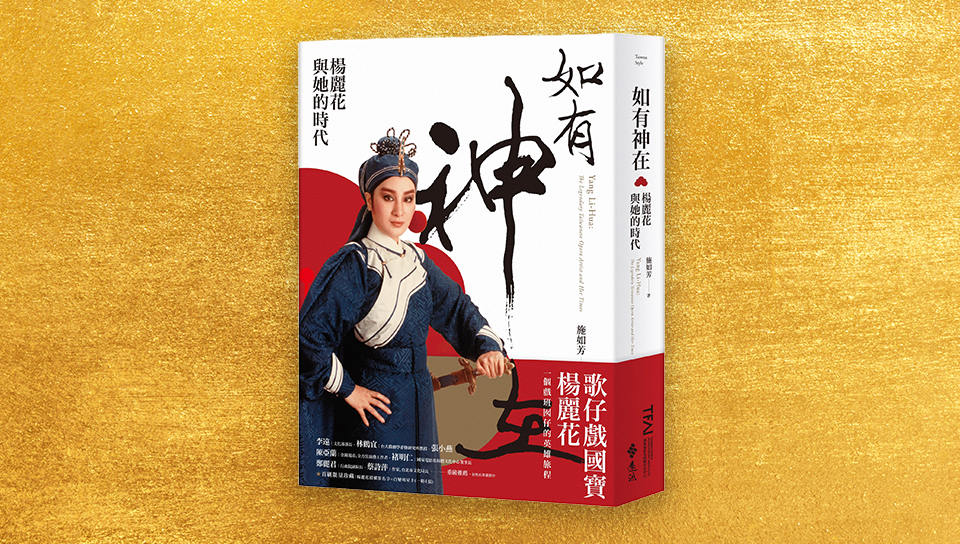

《如有神在:楊麗花與她的時代》書稿完成時,玩味緣起於《當迷霧漸散》的這一遇,感到十分奇妙。

楊麗花正是不折不扣的戲班囡仔,她以獨占鰲頭又瀰漫式的無所不在,成為新時代金字塔頂端的新貴,其一生(也是一身)與飽含生活氣味、常民情趣的大眾娛樂密不可分,「楊麗花歌仔戲」的發展軌跡,映現的是台灣人的集體投射,「活到老、演到老」的戲班囡仔,因緣際會成了台灣人的代表。

歌仔戲生本是一座大山。楊麗花生來背負歌仔戲,在主流媒體創造出耀眼的黃金年代,把歌仔戲的路走得很長很寬,她是山一般沉著而厚實的存在。而我,若也算為歌仔戲努力過什麼,我頂多像一棵樹吧,偶然路過這座大山的一棵樹,特立獨行,沒被生活和命運教訓過,耳邊風一吹就站不住,禁不起被看淺看輕,用「非如此不可」的執念掂量起怎樣才叫做「好」······必須經過如此輾轉相遇,拜見內在自信強大的楊麗花,我才全身心體認到台灣歌仔戲演變求生的全貌。

感謝楊阿姨願意把她的生平故事交付我詮釋,這份信任得來不易,多虧陳亞蘭全程陪伴,並居間轉譯,書稿初成得亞蘭姐一句評,「楊阿姨很需要這樣的一本書」,是莫大鼓舞;感謝國家影視聽中心同仁四年來的支持,研究出版組陳睿穎組長和鄭慈瑤專員隨時提供後援補給,尤其是慈瑤,我屢試不通時陪著我闖關,最後一起梳理出詳盡可靠的楊麗花各類作品表,並解讀其影視雙棲所連動的成功關鍵;本計畫歷經三位研究助理,前期的蘇慧敏和魏于嘉做訪談、看電影,年輕輩看待楊麗花直觀而冷靜,不帶成見的視角彌足珍貴,後期的邱怡寧則是戲曲專業的癡心人,楊麗花歌仔戲淘出她在台東被阿婆帶大的童年回憶,她對楊麗花的表演特色體察入微,助我完成精選劇目的品賞;感謝臺北市立大學中文系楊馥菱教授,她是首位以楊麗花為題寫作碩論的研究者,我取材台灣文史的跨界書寫,馥菱常是第一個贊聲的學界好友,獲知我要為楊麗花寫書,她寄來寶貴資料並給予真摯的期許;感謝遠流台灣館,編輯本書同樣是大挑戰,黃靜宜總編輯和張尊禎主編讓整體展現舒朗大器,多樣且罕見的圖片與行文相得輝映,家喻戶曉的「楊麗花」可望令人耳目一新。

這本書能順利且隆重出版,要感謝的人多到難以在此盡表。畢竟,與歌仔戲天王呼吸過同一時代的空氣,每個人心中都有一個「楊麗花」,或許不妨說,這本書實是在邀請更多人喚出記憶,共同見證台灣朝著肯認主體性一路走來的歷程,確實如有神在。

〈序曲 楊麗花從何說起〉

楊麗花,一九九八年被《天下雜誌》評選為台灣四百年來兩百大最有影響力的人物之一,入選理由是「為歌仔戲這種真正產自本土的台灣戲曲打開另一種局面,也因盛名,為歌仔戲背負一生的責任······細數影劇歷史,如果台灣要選一個真正的超人氣明星,無人能比得上楊麗花」。

楊麗花演多久就紅多久,關於「楊麗花」,隨便起個話題,都會陷入時間的迷宮,拖曳出跨越多個世代說來話長的脈絡。我試過沿時序,夾敘夾議地娓娓道來,發現行不通,於是抓大放小,放掉先前楊麗花傳記書已經說得鉅細靡遺的生平記事和功業,每一幕,抓出一個主題來聚焦──我以為「先說結論」再敘其因,可以說出所以然來。經過不斷思索和嘗試,最後我確信這本圖文並重的書,剛剛好夠我說出幾個前人看楊麗花較少看見的獨特觀點。

楊麗花女扮男裝的戲夢人生豐富、瑰麗而迷幻,就像她教給我的諺語,我必須要「一言破千古」,相信自己從海量的客觀史料中憑直覺捕捉到的鏡頭,激發出甘冒不韙的觀點,並設法一語中的。

攀越大山的過程令人謙卑再謙卑。我得承認我的取材與詮釋,是基於「楊麗花是上天給台灣的禮物」這樣一個主觀的信念,我終究得承認自己想為楊麗花傳奇貢獻一個「能帶動懸念、鏡頭之外的畫面開放給讀者各自解讀」的視角,這本書的主文慢慢開始寫得動,主文寫定了,接著才能沉著而愉悅地品賞楊麗花不同類型、時期的演藝代表作。

綜覽楊麗花的演藝歷程:離了歌仔戲家庭,單人匹馬闖進新媒體,從廣播、電視到電影,創造的都是「初來乍到就一鳴驚人,沒有最紅,只有更紅」的成功曲線,台灣觀眾用收視率和票房讓楊麗花影視雙棲,從農業社會滋長成形的歌仔戲,被電影電視趕出戲園的歌仔戲,因著媒體明星的誕生,敗部復活,站定新天新地重新扎根,再一次展示能屈能伸越挫越勇的生命力。

政商勢力操盤的電視台,有多少暗潮洶湧,電視歌仔戲的生態幾經反覆,楊麗花除了短暫淡出幾年,一路總算有驚無險,一九八○年代在台視創造了由她完全主導的歌仔戲王國,也在那時候,台視楊麗花歌仔戲團帶頭進入藝文場館演出,立下歌仔戲重返舞台和登上藝術殿堂的里程碑。乘著小至歌仔戲大至時代的危機,楊麗花破浪前行,閃過數不清的激流險灘,覽遍崇山峻嶺,成為天時地利人和的集大成者。賞戲族群的興趣與品味隨時代不斷改變,楊麗花總能以不變應萬變,揮灑平易近人的楊門歌仔戲風味,保守住她從電視帶出來的廣大戲迷。

編劇之眼一期一會,我感興趣的是「愛命運」(Amor fati),存在的實相,是生命永遠在找出口,台灣(女)人在歷史中嘗過多少的悲哀,仍苦中作樂保持奮鬥的姿態,誠如政治歷史學家吳叡人所形容的:「在夾縫中,在黑暗中,在稀薄的空氣中,我們首先想知道的不是形上學的命題,而是我們自己的身體與容顏,因為我們想呼吸,想要手舞足蹈,想掙扎,想移動到有光的所在,想要活下去,我們想知道該怎麼做才能活下去,而我們又可以懷抱多少希望。」

注視著時代以種種機遇召喚楊麗花這位天選之人,我很想一次把「楊麗花」看透機,看懂命運加上性格,楊麗花如何能不辜負她如有神在的命格,把最壞的時代演成了最好的時代。