.jpg)

臺北第一高等女學校,理科教室上課情景(Image via commons.wikimedia.org)

殖民體制下的掙扎:本島人篇

殖民統治是一套系統性的歧視體制。

日治初期,本島人、內地人教育分途發展,女子中等教育亦不例外。至一九二○年、《台灣教育令》改正前夕,本島人的學校是三年制的「女子高等普通學校」,例如台北女子高等普通學校(中山女中),內地人的學校則是四年制「高等女學校」,例如台北高等女學校(北一女中)。名稱不同,學制不同,位階不同,涇渭分明。

一九二二年,在田健治郎總督「內台融合」、「一視同仁」政策方針下,改正《台灣教育令》,學制從分途走向合流:女子中等學校一律稱高等女學校,皆為四年制,內、台同校共學。但這只是表面上平等。由於中學入學試驗以小學校教材為本,利於小學校畢業的內地人,加上語文隔閡,能進入台北一高女的本島人有如鳳毛麟角。

台北一高女第一位本島人學生是林雙彎(圖1)。他是霧峰林家林朝棟之孫、林仲衡之女。一九二一年自東京返台,轉學進入台北一高女四年級,一九二二年三月畢業。

|

|

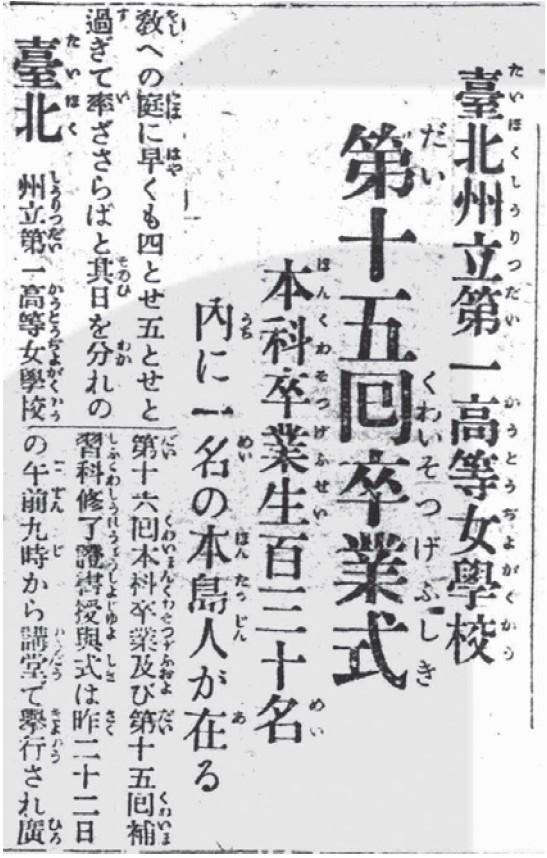

圖1(右):東京就學時期的林雙彎。資料來源:杜聰明基金會。/圖2(左):台北一高女本島人畢業生報導。《台灣日日新報》(1922.3.23)。

百年校史《典藏北一女》,記載林雙彎一九二一年畢業,並不正確。目前見到的幾份資料,有一九二一年和一九二二年兩種說法,由於涉及第一位本島人畢業生之校史重要事件,有必要確認。《台灣日日新報》一九二二年三月二十三日一則報導〈台北州立第一高等女學校第十五回畢業典禮本科畢業生一百三十名 其中一名為本島人〉(台北州立第一高等女學校 第十五回卒業式本科卒業生百三十名 內に一名の本島人が在る,圖2),標題的「第十五回畢業典禮」指補習科,本科則是第十六回。雖然報導中沒有提到名字,但台北一高女前後幾屆只有林雙彎一位本島人,應該就是他。一高女發行的《要覽》,也列林雙彎於第十六回本科畢業生。

延伸的問題是:林雙彎畢業於一九二二年三月,改正《台灣教育令》施行於同年四月一日,林雙彎無論是轉入或畢業於台北一高女,都早於內台同校共學施行之前,顯非新制度實施結果。比較合理的解釋,當時內地求學環境較殖民地寬鬆自由,既然林雙彎已在東京就讀高等女學校,就可以在同一教育體制下轉學,因而順利返台就學。與其說是突破,不如說是特例。

本島生入學

隨著新《台灣教育令》施行,高等女學校也在全台普遍設立,光是一九二四年就成立了基隆、新竹、高雄三所,達成全台五州都有州立高女的目標。女學生不分內地人、本島人,趨之若鶩,爭取進入高女,造成一九二○年代起殖民地台灣的升學狂潮。出版社也開始發行《中等學校入學試驗問題集》,以為學生應考依據,「早一步準備,就成功了一半」(圖3)。這類出版品銷路甚佳,反映升學競爭的激烈。

|

|

圖3(上):雜誌廣告〈期待已久的書終於來了〉(萬人待望の書遂に出來)。《第一教育》12 卷5 期(1933.6)。/表1(下):1925 年度高等女學校本科生入學狀況資料來源:山本禮子,《植民地台湾の高等女学校研究》。

升學壓力過大,當局深以為憂。一九二四年三月入學試驗前夕,中學校長在《台灣日日新報》聯名呼籲:「入學考題不難!大抵各校長之新方針一致,此次為欲若干緩和,因僅限定算術、國語二科目。顧受驗生及父兄,皆過於懸念,無理勉強。故今次要與以不甚難為之問題,其難處讓於入學後。始與在小學校教科書之程度相當者,如是則過於無理之試驗勉強,可以不必。」與今日教學、考試正常化之呼籲略同。台北一高女清水儀六校長也在這次聯名呼籲行列之中。

比起內地人,本島人要考上人台北一高女更加困難。本島人志願者多為小學校畢業,才不會輸在起跑點。若是公學校畢業,在課程、語文雙重劣勢下,通常不會有報考念頭,或者就算有念頭旋即放棄。

台灣著名紳士、總督府評議會員藍高川之女藍敏(一九三九年第三十三回畢業)原本就讀公學校,在父親安排下轉入小學校。在《藍敏先生訪問紀錄》提到:「屏東小學(校)為日本人的學校,上課一週,因我一句日文也聽不懂,跑到校園內的一棵大樹下哭,但課程仍要繼續上。不久家父請來一位日本小姐,她是日本媽媽的遠親,大學畢業。會說正統的東京腔和禮儀,負責教我和(妹妹)富子,同時我為了和日本媽媽及妹妹溝通,所以很快就會說日語了。三年級時,我的成績已升到第五名,四、五年級都拿第一名。」「畢業前夕老師問我打算唸什麼學校? 我說要考台北第一高女,同學聽了都哈哈大笑,說台北好多學生都考不上,你在屏東鄉下唸的人怎麼考得上? 我說試試看嘛,考不上再回來屏東女中(屏東高女)也可以呀。因此北上赴考。考試題目不難,所以我順利考上。」

|

|

圖4(右):剛入學時的藍敏, 攝於1935 年4 月。照片由北一女中校史室提供。/圖5(左):二年級時的杜淑純, 攝於自宅庭院。資料來源:杜聰明基金會。

台灣首位醫學博士杜聰明之女杜淑純(一九四○年第三十四回畢業)在《杜聰明與我:杜淑純女士訪談錄》提到:「一九三六年三月我從樺山小學校以第三名成績畢業,考入台北州立第一女子高等學校,四月一日入學。第一高女的入學考試就在該校舉行,我記得是和同學們在老師的陪同下一起去考試,爸爸媽媽沒有去陪考。考試內容主要是國語、數學、地理、歷史、修身等等小學校時所學的內容,課外的知識也有但是比較少。當然,筆試之外,也有口試。當時大部分台灣女孩都讀第三高女,但是第一高女是全台最好的女學校,所以我從沒想過要讀其他學校,自然而然就以第一高女為就學目標。」

板橋林家「家長」(管家)陳振能之女陳瑳瑳(一九四五年第三十九回畢業)在《圓滿人生:台北第一高女陳瑳瑳女士訪問紀錄》提到:「我從建成小學校畢業後,為什麼選擇要讀台北第一高等女學校? 我記得就是老師告知我去參加考試,當時可以就讀的學校都是同一天考試,也只能參加一個學校的考試。我考高女那年,剛好台中二女中(台中二高女)開始招收女學生,所以如果台北第一高女沒考好的,可以去考台中二女中;一般都是同一天考試,只有新設的學校沒有一起考,才比較有考上的機會。所以考北一女是有把握才會去考。是不是因為我在小學校時成績很好才去考? 我認為我有些科目是很好,但也有一些科目可能不是很好,只是考得還不錯,就考上台北第一高等女學校。回想一下,當時我的父母也不曾叫我們要考哪個學校、或要我們讀什麼學校。全都是自己決定的,因為那時候傻傻的,認為自己很會嘛。說起來,小學時如果會數學的話,能力就很棒,成績就不錯。至於國文和地理那些,我想是很簡單,因此我幾乎沒有很努力唸書的記憶,但考試可能都考得很好。」

綜合藍敏、杜淑純、陳瑳瑳的敘述,可知本島人學生共同點:就讀小學校、熟悉日語文、在校成績頂尖。至於為何選擇台北一高女而非其他學校,個人意願應該是關鍵因素,父母期待似乎不特別重要。

台北一高女不只難考,還有考試以外無形門檻。這是殖民統治最具指標意義的學校,家庭背景必須具有代表性。杜淑純說:「台籍學生的入學成績自然必需達到標準,此外還要看學生的家庭情況,所以能進去就讀的台籍學生多是出身自地方望族或者醫生、律師等富有及名望的家庭。日籍學生雖然比較多,但也要經過考試,成績也要達到標準才行。」杜淑純的母親是霧峰林家林雙隨,林雙隨的二妹就是一高女首位本島人學生林雙彎。

陳瑳瑳也提到:「有一個說法,不知是對還是不對:如果是台灣總督府高級官員或台北帝國大學教授的子弟,除了很笨以外,都可以無條件進來一中或一女中就讀;如果有剩下的名額,其他人才有機會。」「都不是為了台灣人而設中學,全都是因為他們下一代教育的需求而設的中學,偶爾一、兩個台灣人,或者因個人比較優秀、或者因家庭有特殊背景,這樣的台灣人可以進台北一中、台北一女中就讀,這都很少有的。而這種情況,也不知道這是由誰來決定的,是誰在控制這些教育及入學的標準? 都沒有人知道,到現在也還是沒人知道。」

本島人的在學經歷

在以內地人為主的台北一高女,本島人學生普遍有受歧視經驗。

一九三九年春天、藍敏四年級畢業前夕,某日修身課老師請假,由教頭(教務主任)崎山用喬代課。藍敏上課不專心,從新本館看向遠處大屯山、七星山風景,崎山說:「天皇陛下對台灣島民一視同仁。」藍敏反射性回答:「不是!」崎山:「什麼不是?」藍敏:「天皇陛下對本島人可能一視同仁,但在台灣的行政人員卻非如此。比方配給的肉,日人六兩,台灣人只有四兩。其他如布、米的配額,內地人都比本島人多,哪裡有一視同仁?」這段據理力爭,讓課堂鴉雀無聲,同時也惹怒了教頭,拿了課本便離開教室。

崎山教頭向松井校長告狀,說藍敏藐視天皇陛下,學校還特別為了此事召開會議。了解事件始末後,校長說:「首先,這個學生即將畢業;再來,她說的是事實,台北一高女的校訓是正直、堅強、優雅(正しく 強く 淑かに),如果將學生退學,此後一高女將無以立足,而且也害了學生前途。」在校長的公正裁決下,藍敏順利畢業,正直、堅強、優雅校訓默默守護著本島人學生。

|

|

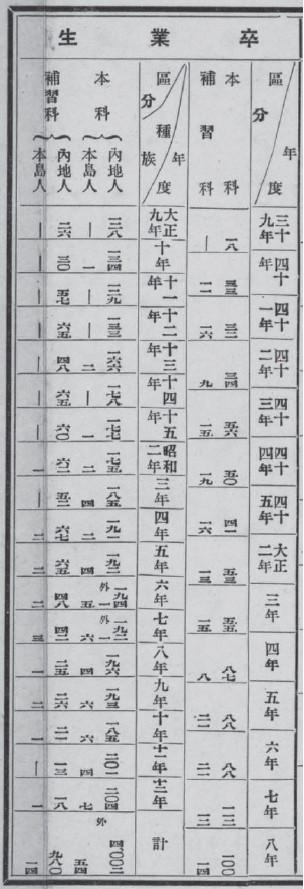

圖6(左):崎山用喬教頭。資料來源:《第35 回卒業記念寫真帖》(1941.3)。/圖7(右):內地人/本島人畢業生統計。資料來源: 《昭和十三年度 台北州立台北第一高等女學校一覽》(1938)。

晚藍敏一屆的杜淑純,訪談錄中特別提到松井實校長對他很好。松井的公平作風,以及對本島人學生的溫暖態度值得尊敬,反映殖民體制下,本島人求學雖然常受歧視,個別師長的觀念與作風卻是天差地遠。

陳瑳瑳在訪問紀錄中,提到既是文學家、同時也是一高女教諭的濱田隼雄,是他二年級時的導師:「我個人覺得濱田老師比較照顧台灣囝仔,為什麼我這樣覺得? 大概因為我在台北一高女讀書時擔任班長(十人一班,與今日班長不同義)。當時台灣囝仔很少會被指派為班長的,所以我覺得他很特別;也因為當班長,我比較有機會和班導師接觸,對他也比較瞭解。導師願意給我做班長的機會,我覺得這也是他敢給我做,其實並不容易,他還是要找到理由才敢指派我來當班長。」

陳瑳瑳也提到另眼相待的國語(日語)老師高田登代子(同時為校友,一九二六年第二十回畢業):「我的同學陳秀蓉常說,這個老師很歧視台灣人,是個對台灣人有差別待遇的老師,我也這麼覺得。日本時代,老師後來都用『秀優良可』來打成績。教我們日文的老師有好幾個,但只要是高田登代子老師打的,台灣學生的成績通常都不高。秀蓉曾經說過,她的作文、還有漢字,都很認真寫,但分數都不高,成績都只有『良』。照一般情況,台灣囝仔的漢字會比較強,她說有時她會替日本同學寫漢字或作文,後來發現她幫日本同學寫的分數都很高,都會是『優』,或者是『秀』,反而她自己的只有『良』,尤其是高田老師打的成績。這個發現讓她覺得高田老師有歧見,很明顯是有差別待遇的老師。」這位高田老師兼具校友身分,戰後活躍於台北一高女校友會,一百八十度轉換態度,完全沒有歧視台灣人了。

與陳蹉瑳同班的陳秀蓉,父親陳逢源任台灣文化協會理事,發起台灣議會設立請願運動。治警事件中曾被逮捕,判刑三個月。面對殖民統治的壓迫,陳逢源積極抵抗。皇民化時期也拒絕改姓名。陳秀蓉頗有乃父之風,課堂上不會迎合老師偏頗言論,也因此被處罰,有著不太愉快的學校生活。

一九二二年以後,無論內地人或本島人為主的高等女學校,課程均相同,但預設教學對象不同。因為台北一高女是內地人為主學校,本島人只占極少數,本島人被當成內地人來教。杜淑純說:「我從《從帝大到台大》書裡讀到一篇一位畢業於第三高女的柯環月同學所寫的文章,看到她們在照片裡的裝扮都是日式服飾,覺得很奇怪,就打電話請問她,她說當年在學時,大家平常都穿洋式制服,但是遇到重要式典(典禮)場合,學校都特別要求她們穿日式服裝。我想或許是因為第三高女都是台籍學生,校方在要求上可能有些特別的差異,我們不是這樣,第一高女是以日籍學生居多,學校反而沒有特別這樣要求。」

陳瑳瑳也說:「台北第一高女是日本人就讀的學校,所以很多課程安排和規劃,完全以日本人為出發點去設計,譬如他們認為日本人穿和服是理所當然,根本不用教怎樣穿和服,也沒規定要我們學穿和服。我聽說三高女的教育很嚴格,規定學生頭髮要綁兩個辮子、穿什麼衣服、做什麼事、行怎樣的禮數,都很認真教,也有教學生穿和服。我發現台北第一高女和台北第三高女確實有很大的不同,就讀三高女的學生,幾乎都是台灣人,是以台灣人為主的學校,台南二高女也一樣。」本島人為主的高等女學校,有內地化的過程。內地人為主的高女,不需要再內地化。

台北一高女官方的統計資料中,不少將內地人、本島人分列。例如《昭和十三年度 台北州立台北第一高等女學校一覽》,學生體格與畢業生紀錄皆是內地人、本島人分開統計(圖7)。該年度學生總數九百一十九人,出身府縣別「台灣」者共二十二人,約占百分之二點四。若以出生地州廳別,出生於台灣各州廳者七百二十六人,出生於內地或其他者一百九十三人。也就是說,當時台北一高女學生多數已是灣生(在台灣出生的日本人),只是統計上依例歸類為內地人。這些在台灣生長的內地人,不見得了解本島人,但不少人根本沒在日本內地待過。種族的分野,仍是官方衡量最重要的標準。