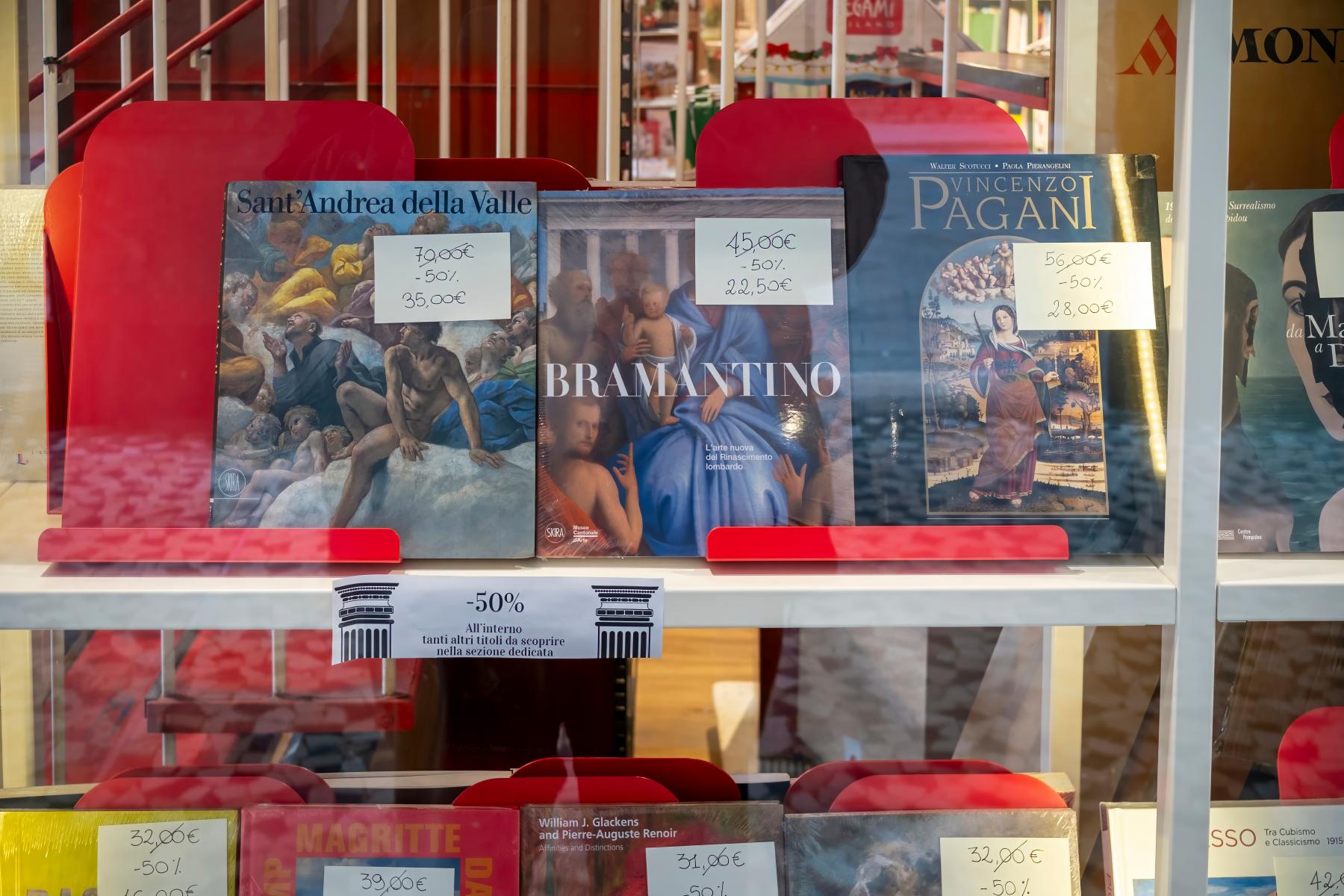

義大利書店櫥窗展示關於文藝復興時期藝術家的書籍(示意圖,Image via Shutterstock.com)

對於藝術,我是外行,但因為喜歡,所以時有接觸,能接觸多了,有時憑自己的愛好,茶餘酒後,不免發表點意見,這些意見,有時竟得行家們的稱許,他們因此也以為我是在行的人,樂於與我為友,我也慢慢自以為頗有見地,有時甚至發為文章。這種年輕時代狂妄之舉,現在想起來都有點難為情。現在這類文字雖不敢再寫,但藝術界──繪畫界、音樂界──的朋友則越來越多。有時甚至鼓勵我多寫批評的文章,作一個藝術的批評家。他們以為我是曾對美學有興趣,下過一點工夫,所以對於藝術有點見解。殊不知我的藝術意見與修養,還是直接從藝術接觸來的。那就是多看與多聽。此外,也正是這些藝術界的朋友給我的薰陶。

我曾經反省自己,覺得自己如果說是對藝術界朋友有點緣分的話;這裡面有兩個因素,第一是我愛好藝術,我對於藝術特別謙虛。第二是我尊敬藝術工作,因為我了解藝術工作的甜酸苦辣。此外還有一個原因,是在我與藝術界朋友往還久了以後,我發覺大多數的藝術家都有一種自信,他們因此有一種派系的偏執,因而往往對別人的作品,或表現有不客觀的批評。

我既是外行的人,所以能從根本上說幾句不屬於同行相輕的話。因此容易得多方面的朋友的信任。

說到我的愛好藝術尊敬藝術工作,則是成為我對於藝術經驗一種偏見,也可以說是寶貴的偏見。

我所體驗到的藝術是一個最不勢利的東西,它像一個最高貴的情人,它不計較你有沒有學問,它也不計較你貧富貴賤。它要的是你愛它、尊敬它、崇拜它,時時接近它、欣賞它,它就會接受你,給你愉悅,給你陶醉,給你美妙的境界。

我從來不懂音樂,但因為我愛聽,常常聽,時時聽,音樂之門就為我打開。我不懂繪畫,但因為我愛好,常常看,時時看,繪畫的門也為我打開。這並不是說我已經懂了音樂或繪畫,而是說許多外來的藝術,初接觸時很陌生,多看看也就體會其中的趣味,慢慢的我也就能在裡面,獲得了一種慰藉與愉悅。

藝術的趣味上培養,我覺得,除了對藝術直接交往接觸以外,其他都是枝節;其他都是「過程」或「手段」。一般人都把藝術趣味與藝術知識混淆,知道一幅畫的背景與畫家的身世是藝術知識,對於那幅畫的研究上自然有用。但在欣賞上講,則是多餘的。

我對於藝術的體驗,使我對於藝術的高貴與清白有更深的信心。這在談到藝術大眾化問題上,我同一般朋友往往有不同的意見。因為我覺得藝術的本質就是大眾化的。藝術的本質是並不重視知識的。所以當好些有教養的大學教授們,以黃梅調一類小調,認為是音樂的頂峰時,我覺得並不以為奇,因為他們始終沒有接觸過音樂,始終沒有走進音樂的宮殿。他們把音樂當玩物,音樂也視他們為俗物。

我談到藝術的大眾化,是說藝術不考查任何人的身分、財富、教養與學識,誰都可以去接近它,誰越接近它誰就越獲得它。

當我以往是中學生的時候,同一個農民去看廟會裡的京戲,我發現他對於京戲的欣賞能力,遠在我之上;以後我知道只有在我多聽京戲,我才能提高我的能力,讀任何書籍對此都沒有幫助的。這對於任何藝術的欣賞都是一樣。

有人以為像文學這種藝術,總要有學問與知識基礎的人才能欣賞。其實文學因為是通過「文字」來表現內容的藝術,所以我們要欣賞文學,必須克服「文字」。「文字」是一種知識,通過這個「知識」,才能接觸藝術,這是沒有錯,但了解了文字,往往也並不能欣賞「文學」。文字不是文盲所能欣賞的藝術,也正如繪畫不是瞎子,音樂不是聾子所能欣賞的藝術一樣。文字是傳達的媒介,這媒介是屬於知識的,但不是藝術本身,藝術本身是直接與心靈呼應的。因此,以藝術講,文學因為有文字的隔閡,就不能同音樂與繪畫比了。

文學是需要通過文字來欣賞的藝術,但了解了文字,並不就是欣賞了藝術,多少人了解一首詩裡每個字的意義,但無法欣賞裡面藝術的境界,這正如有聽覺的人不一定能欣賞音樂,有視覺的人不一定能欣賞繪畫一樣。

上面這些話是說明我之愛好藝術與接近藝術,因而得享受藝術的經驗。

因為有這點經驗,我也因而有許多藝術界的朋友。我的一生,多在流浪中消磨,所以認識的朋友很多。有人說:「交政治上的朋友,可以共患難,不能共安樂;大家打天下之時,彼此一條心,一旦成功,就必至互忌互鬪。交生意上的朋友,可以共安樂,但不能共患難,大家合作,發財才花天酒地,慷慨揮霍,彼此高興;等到失敗之時,互相抱怨,推三怪四,交惡打官司都有。而文人學者則既不能共患難,也不能共安樂。因為安樂成功之時,彼此相輕,失敗不得意之時,也還是互相妬忌傾軋。」這雖是句罵文人學士的話,但不能說沒有根據。所謂藝術家,當然也是屬於這裡所說的文人學士一類之人。他們互相輕視,彼此不睦,派系門戶,各是其是的情形,在古今中外都是;但另一方面,似也正有互相尊敬,各崇對方所長互助互愛,互相琢磨,成為終身可共患難共安樂的朋友。所以這句話,客觀一點說,則應當改作:「文人學士藝術家不是既不能共患難,也不能共安樂;就是又能共患難,又能共安樂。」

但是我愛交藝術界的朋友,則並不是這隀共患難共安樂的設想。而是第一是藝術界的朋友,不恥於窮。儘管他現在很有錢,他不恥於談過去的貧苦,或者甚至故意要說自己過去貧窮的故事,表示有生活的經驗。有許多政客或商人,他們不但恥談過去的窮日子,連對於過去貧窮時的友人,或對於了解他過去身世的人,都要假作不識,這在稍有藝術修養的人是決不會有的。第二就是「樂於藝」,樂於藝,是藝術最基本一種態度,就是他在自己的工作中有一種享受,一個藝術家雖然也要名要利,但在創作的一瞬間,則一定會陶醉在自己的「藝」中 而忘去了其他的一切。一個民間手藝工匠,雖然所從事的手藝是謀生,但在其工作中,能有一種自得其樂的境界,則是別人所沒有的。像顏回這種一簞食,一瓢飲,而不改其樂,也正可說是「樂於藝」的精神。

要考驗一個人的藝術趣味與修養,我覺得可以在這兩點上測驗。第一是他是否恥於與窮朋友為伍,第二就是他是否樂於藝。

我認識劉其偉(編註:劉其偉畫作見:https://www.artist-magazine.com/product_d.php?lang=tw&tb=6&id=969)是在一個朋友家裡,那天他帶著畫具來繪畫,我也就成了他模特兒之一。我記得他當時正在計畫一個人像畫展,後來這幅我的畫像也展出來了,展覽後他把這幅畫送給我,現在也就掛在我斗室的牆上。

以後好幾次到臺灣,都同作者見面,作者並不嫌我的困頓,他也告我他在生活中的感受。我覺得朋友見面,大家如果談得意的事情,往往談到後來越來越疏遠,甚至是彼此吹牛與賣弄;如果大家談失意的事情,則往往談越接近,越談越可以說知心話。

劉其偉雖是多才多藝,但我發覺他是一個寂寞孤獨的人,而且願意接受或享受孤獨的人。他愛好藝術,也愛好生活,除繪畫外,他翻譯、寫作。他愛旅行,愛陌生的世界,愛體會原始的粗獷與人間的落寞。我還發覺劉其偉是一個羞澀於交際,笨拙世俗的人,但我覺得他的畫則反缺少這種羞澀與笨拙。

十二月五日到十六日,劉其偉將在龍門畫廊展出他的近作(https://taga-artchive.org/gallery/detail/24011),從他的作品裡我們必定可以發現一個真正樂於藝的畫者。