示意圖(Image via Shutterstock.com)

第三輯:七指

《還魂草》詩集最知名的三首詩──〈菩提樹下〉、〈還魂草〉、〈孤峰頂上〉──其中一首〈菩提樹下〉是第三輯「七指」中的其中一首;熟悉周夢蝶詩的讀者,絕對深刻記得這首詩中「誰能於雪中取火,且鑄火為雪」的詩境。

〈菩提樹下〉被安排在第三輯「七指」的第一首詩,不是偶然,周夢蝶依照「七指」的比喻安排詩序──七指依序是五指的大拇指、食指、中指(又名將指)、無名指和小指,還有長在拇指旁邊的畸形第六指(《莊子.駢指》「駢拇枝指」中的枝指)、被比喻為「第七指」的佛教上的神識(猶言靈魂)。

依照詩序,〈菩提樹下〉對照「大拇指」,在這首詩結束後,有「作者謹按」:「佛於菩提樹下,夜觀流星,成無上正覺。」悉達多太子在菩提樹下悟道成為釋迦牟尼佛,應驗了祂誕生時的異象──悉達多太子誕生時,一手指天,一手指地,並說:「天上天下,唯我獨尊。」

第二首詩〈豹〉,對應七指中的「食指」,泛指貪欲,專指Sex,但丁《神曲》以「狼」象徵貪慾、「豹」象徵「逸樂」,周夢蝶以「豹」的斑斕華美的花紋外形,表現「五色令人目盲」(《老子》)的縱情享樂之欲。

第三首詩〈山〉,對應「中指」就像巍巍的群山主峰,很容易就喚起人的超越感,如同佛教「尊勝心」可以淨化痛苦。在「山」中的悠悠天地中,也容易喚起人的「身世茫茫」的感嘆,所以詩人在詩末加了附註,引用希臘神話西西弗斯觸怒神明,被罰推巨石上山,巨石到達山顛後,又滾回山下,西西弗斯必須周而復始地服勞役──永無止境地推石上山、走回山下,然後再推石上山。

第四首詩〈逍遙遊〉,對應無名指,與「逍遙遊」有什麼關聯?詩人在詩名「逍遙遊」下,引用《莊子.逍遙遊》「北冥有魚,其名為鯤」的寓言故事,整首詩像是在追尋心靈上的絕對自由──自由精神的逍遙境界,如果對應於佛教修行的境界,則是《圓覺經》說的菩薩遠離「一切幻化虛妄境界」。

第五首詩〈行到水窮處〉詩序對應五個指頭中的小指,這首詩最後一段寫:「行到水窮處/不見窮,不見水──/卻有一片幽香/冷冷在目,在耳,在衣。」重複第一段詩的詩句,連綿並擴展了「行到水窮處」下聯「坐看雲起時」的餘韻和境界。

〈駢指〉是第六首詩,相對於前五指意喻正常或必然的人性,第六指是多餘的畸形,等於「或然」──人生有可能走入悲劇的歧路。周夢蝶在這首詩的最後,附註《幽明錄》的望夫石故事:

武昌陽新縣北山上有座望夫石,這座望夫石的形狀像是一個人站立的樣子。傳說中有位貞婦的丈夫去從軍,這位妻子每天到她為夫丈餞行的武昌北山上遠望,盼望丈夫早日歸來,最終,死後化身爲石。

這首詩很難不令人聯想到周夢蝶的人生也遭逢過戰爭,與家鄉妻兒一分別就是數十年,他在他的傳記電影《化城再來人》,就曾感嘆過自己與親人生離死別的身世之感;戰爭改寫了他原本可能平靜一生的人生劇本。

最後一首詩〈托缽者〉,對應第七指。一般情況下,每個人都有五指,畸形的第六指不常見,至於第七指是人人都有的「靈魂」,肉眼不可識。如果人的靈魂超越人世間的俗務,追求宗教境界,則是周夢蝶在這首詩的附註中所引述的佛教經典:優曇花三千年一現,優曇花開必在佛出世日。

如果靈魂戀戀不忘紅塵,就像是這首詩附註中引述的第二個愛情典故「桃葉渡」──王獻之與愛妾桃葉的浪漫故事:

相傳東晉書法家王獻之與愛妾結識的時候,桃葉住在秦淮河對岸,賣扇子為生,經常乘船往來秦淮河兩岸,王獻之總是此親自迎送愛妾桃葉渡河,並寫歌送給她:「桃葉復桃葉,渡江不用楫。但渡無所苦,我自迎接汝。」

周夢蝶在這首詩的附註引述兩種層次截然不同的典故,就像是靈魂徘徊在「此岸」和「彼岸」;選擇安身在「此岸」的靈魂,與超脫在「彼岸」的靈魂相隔:

……在桃葉與桃葉之外

撫著空缽。想今夜天上

有否一顆隕星為你默默墮淚?

像花雨,像伸自彼岸的聖者的手指……

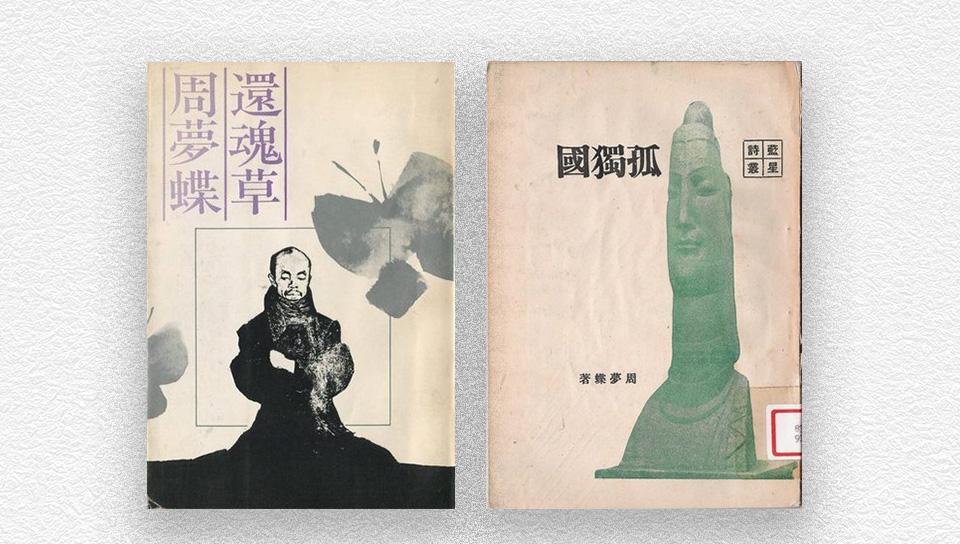

第三輯「七指」七首詩呈現七種不同情感的寄寓,這個時期的周夢蝶停留在自「雪中取火,且鑄水為雪」的境界,延續第一本詩集《孤獨國》以來的不變特色,那就是他詩中「一直閃燦著的一種禪理和哲思」6,葉嘉瑩先生為《孤獨國》詩集寫序時提出這個看法,認為周夢蝶既沒有對人生悲苦無可奈何,也沒有耽溺於悲苦無法自拔,而是「想求安排解脫而未得的詩人」,更是「一位以哲思凝鑄悲苦的詩人」,所以,他的詩讀來有種「遠離人間煙火的明淨與堅凝」,由於在「雪中取火且鑄火為雪」,雖然悲苦沒有得到片刻消融,這份悲苦卻被鑄煉得瑩潔而透明,我們因此看到詩人「屬於『火』的一份沉摯的淒哀」,也看到了詩人「屬於『雪』的一份澄淨的淒寒」。