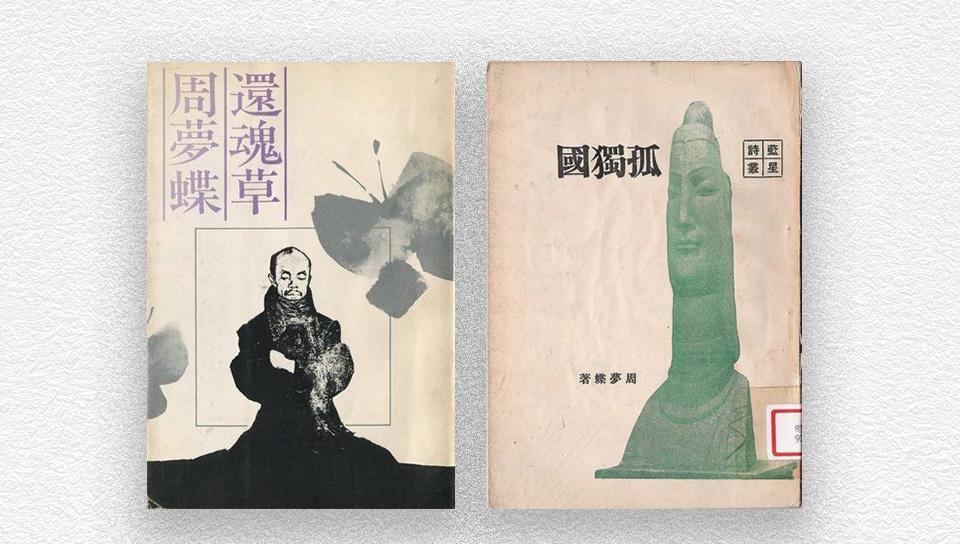

明星咖啡館在1960、1970年代曾是台灣文學界人聚集的場所。周夢蝶1959年開炲在明星咖館館樓下武昌街一段五號擺書攤,直到1980得胃病為止(Image via Shutterstock.com)

第四輯:焚麝十九首

《還魂草》詩集最後一輯「焚麝十九首」,創作時間在1960至1965年間,也正是周夢蝶在武昌街一段五號走廊下擺書攤;對於當時喜歡文學的人來說,周夢蝶小有名氣。據白先勇的臺北回憶:

「『明星』在武昌街,靠近重慶南路,門口騎樓下有一個書攤,這個書攤與眾 不同,不賣通俗雜誌,也不賣武俠小說,有不少詩集詩刊,也有《現代文學》 ,那便是孤獨國主周夢蝶的詩之王國。周夢蝶隱於市,在車馬喧囂中,參悟到明年髑髏的眼中,虞美人仍舊抽發茁長。《現代文學》常常剩下許多賣不出去的舊雜誌,我們便一包包提到武昌街,讓周夢蝶掛在孤獨國的寶座上, 然後步上「明星」的二樓,喝一杯濃郁的咖啡,度過一個文學的下午。」7

當時周夢蝶領得營業執照,固定在武昌街一段五號的走廊下擺書攤,每日清晨從三重出發;八點以前,從東亞鐵櫃行搬出六箱書來,下午五點五十分再搬出去。顧書攤的時間之外,他聽經,看電影,與友人在明星咖啡廳小坐,或是去圓環喝飲料。

這段時間日子過得算是逍遙,表面上的生活看似平靜,但其實周夢蝶經歷了兩段感情上的劫難。周夢蝶笑稱這是「兩次柏拉圖式的事件」,各自出於幻覺和錯覺。

出於幻覺,他把《紅樓夢》金釵林黛玉的影子投射在十七歲、北一女畢業的女孩身上,對方渾身散發多愁善感、楚楚可憐的氣質。周夢蝶為她寫的詩有〈尋〉、〈還魂草〉、〈失題〉、〈關著的夜〉和〈一瞥〉;其中,〈一瞥〉是在兩人分手後不期而遇後的創作。

讓周夢蝶產生錯覺的女主角身世淒涼,秉性剛烈,是父母之命、媒妁之言傳統婚姻制度的犧牲者。她散發著一唯情的作風,兼有純情、癡情和縱情的魅力,周夢蝶情不自禁的捲入她的暴風半徑之中。

他們的往來僅限於見面、吃飯、散步,偶爾也互通書信。或是在植物園的冰果店談話──談一些誰都可以談、誰都可以不談的話。周夢蝶時常忽然感到若有所失,或是若有所得。在這樣的情感衝擊下,他完成〈一瞥〉(有兩首詩境完全不同的〈一瞥〉)、〈晚安!小瑪麗〉、〈虛空的擁抱〉、〈空白〉、〈車中馳思〉、〈你是我的一面鏡子〉、〈絕響〉、〈囚〉、〈落櫻後,遊陽明山〉等九首。

在「幻覺」和「錯覺」兩位謬思女神的啟發下,周夢蝶完成「焚麝十九首」中的十四首詩。一半以上的詩「因情而生」,可以說是另類的「情詩」;所以,這一輯詩命名為「焚麝十九首」,來自於中國古典文學的兩種底蘊。其中之一是周夢蝶明確說過的淵源──取自於《紅樓夢》第二十一回,寶玉和襲人嘔氣,不出門,也不和姊妹丫頭們廝鬧,悶悶的,只不過拿著書解悶,或弄筆墨,命丫頭四兒剪燈烹茶,看一回《南華經》,看到《外篇•胠篋》時,意趣盎然,趁著酒興,提筆寫道:

焚花散麝,而閨閣始人含其勸矣;戕寶釵之仙姿,灰黛玉之靈竅,喪滅情意,而閨閣之美惡始相類矣。彼含其勸,則無參商之虞矣,戕其仙姿,無戀愛之心矣,灰其靈竅,無才思之情矣。彼釵、玉、花、麝者,皆張其羅而穴其隧,所以迷眩纏陷天下者也。

白話的意思是:

趕襲人和麝月出府,她們才會有所收斂,不再勸戒我。毀去寶釵的美貌和黛玉的聰慧,並對她們喪失情意,這些閨閣女子的美就會很相似。讓她們打消勸戒他的心思,就不會再有不和睦的憂慮。只要毀掉寶釵的美貌,就不會再有戀慕她的心思;破壞黛玉的聰明靈巧,就不會再對她的才華心生欽慕之情。寶釵、黛玉、襲人、麝月,這些閨閣女子張開她們的羅網,挖好陷阱,迷惑了天下人,令他們深陷其中,難以自拔。

這一回的回目寫「賢襲人嬌嗔箴寶玉」,襲人與寶玉賭氣,是因為寶玉不聽勸,總是喜歡愛閨閣姊妹們嬉鬧、吃姊妹們嘴上的脂胭;對照襲人對寶釵說的話:「姊妹們和氣,也有個分寸禮節,也沒個黑家白日鬧的!憑人怎麼勸,都是耳旁風。」從襲人滿是擔憂的話來看,可知這是關心賈寶玉前途的人最掛心的煩惱,他的父親賈政也幾次為賈寶玉這種「精緻的淘氣」8而動怒。

賈寶玉寫「焚花散麝」──遣散襲人(襲人姓花)和麝月,逐她們出賈府──這樣滅情絕愛的文句,來自於他個性中的三大毛病(脂硯齋評注,脂硯齋的批語被紅學界認為是最貼合《紅樓夢》作者曹雪芹原意的版本,脂硯齋的身分可能是曹雪芹的密友):

寶玉因吃了兩杯酒,眼餳耳熱之際,若往日則有襲人等大家喜笑有興,今日卻冷清清的一人對燈,好沒興趣。待要趕了他們去,又怕他們得了意,以後越發來勸。若拿出做上的規矩來鎮唬,似乎無情太甚。說不得橫心只當他們死了,橫豎自然也要過的。便權當他們死了,毫無牽掛,反能怡然自悅。

對於賈寶玉「怕他們得了意,以後越發來勸」,脂硯齋評注說:賈寶玉第一大病是厭惡別人勸戒他。(寶玉惡勸,此是第一大病也。)

賈寶玉第二大病是「重情不重禮」,平日裡與丫頭們相處,不重視主僕之間的禮節和規矩。第三大病則是「寶玉有情極之毒」,指賈寶玉情感氾濫,異於常人,他可以用情至深,也絕情之甚,後來竟然狠心拋棄妻妾(寶釵和麝月),出家為僧,斷情絕愛。

賈寶玉模仿《莊子.胠篋》「絕聖棄智」的筆意,寫下「打破胭脂陣,坐透紅粉關」用意的文句,周夢蝶曾在初探《石頭記》(即《紅樓夢》)的文集──《不負如來不負卿》──針對賈寶玉嗜吃胭脂(臙脂)癖性,別有一番見解,他認為賈寶玉「意不在臙脂而在唇,不在唇,而在有此唇之人也」,「偶得其人則索,索而不得亦不怨、不怒」,並認為賈寶玉嗜胭脂的行徑,「非癖亦非嗜」,而是一種「精緻的淘氣」(借用賈政的話,但兩人用意明顯有很大差別)。

經歷了兩段情感上的劫難,周夢蝶寫下「焚麝十九首」,並明確指出「焚麝」取名的淵源來自《紅樓夢》第二十一回賈寶玉「焚花散麝」,再對照他以「精緻的淘氣」看待賈寶玉嗜胭脂的習慣,他也許是以「詩人的浪漫情懷」,體悟賈寶玉的「情極之毒」,於是在兩段情感折磨之後,完成「焚麝十九首」。

除了《紅樓夢》的淵源,「焚麝十九首」也承襲了「古詩十九首」的文學傳統,這項推論來自於周夢蝶童年曾在私塾讀書六、七年(傳記電影《化城再來人》),他一定熟讀了四書五經和古典詩詞。

古詩十九首抒發相思離別之情、人生短暫如蜉蝣,寫古詩十九首的文人感受到「生年不滿百」,既然人生短暫幾十年,生命有限,又何妨及時行樂呢?「古詩十九首說出了我們人類感情的一些『基型』和『共相』」9,周夢蝶的「焚麝十九首」讀起來意境深微,每個曾經歷過生離死別或忍受過失意時刻的人,可能會在周夢蝶的這十九首詩中,感受到離别、失意的感情和人生無常的憂慮;周夢蝶新詩中的古典氣質10,常讓人感受到他詩句裡的真摯情感餘韻無窮:

沒有驚怖,也沒有顛倒

一番花謝又是一番花開。

滿想六十年後你自孤峰頂上坐起

看峰之下,之上之前之左右

簇擁著一片燈海──每盞燈裡有你。

(──節錄自〈孤峰頂上〉最後一節詩句)