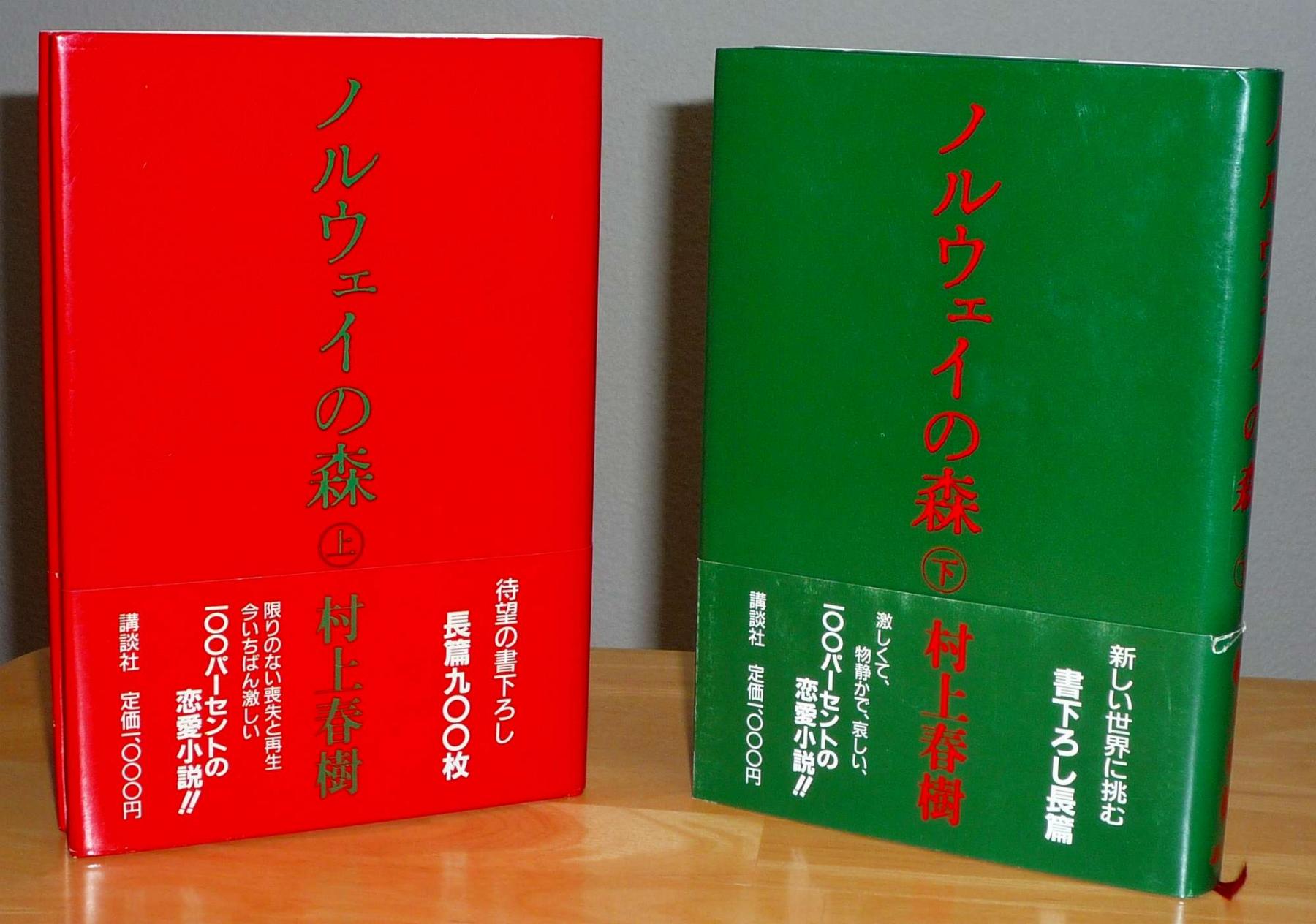

《挪威的森林》可說是為了人類的「正常與怪胎、擬真還是真實」做著一段沉思般的書寫,以小說體漫遊在多人之間,回應著1969年世界急遽改變,真理逐漸退場成為量化世界(圖片說明:日文版《挪威的森林》,1987年,講談社/Image via ja.wikipedia.org)

這本書每一頁都在叩問著「成長」的意義,我們是更趨近於「死亡」與成功的標本,還是能更有活著的野心。

村上春樹的小說看似輕盈,但多半都跟死亡的意象有關,甚至將部分人其實是「活著去死的」形貌寫得入木三分。《挪威的森林》裡因愛情比重多,人們容易將其視為輕盈的大眾小說。而我當時也更愛《舞舞舞》與《世界末日與冷酷異境》,年輕時候的我們(畢竟經過了八零年代)總希望自己喜歡的作家有著寫大部頭的野心。

然而事隔多年回頭再看,才發現我錯過了他這本以青春與死亡意象共舞的作品,如同蝴蝶剛出繭,就看到其他的肉蟲仍困在繭中,原來不是每一隻都可以出來,但同樣都讓這世界生趣百生,也讓大地有中性視角的平靜。

因書寫著青春,「死亡」更直面而來,如書中直子形容自己是「不完整的人」,在那個年齡或那樣打了亢奮劑般經濟衝刺的年代,我們的「完整度」像是對社會的對話,我們是否合適整體社會的利益與進程,那麼「完整」是對比什麼而成的結論呢?

當我們還不是庸碌的中年人之前,我們常覺得許多大人是直奔死亡般地活著,如同忙著去死一般地直奔螢蛾之路。自然也有人因周遭人的死亡,而思索自己是否真的活過?有如對照其他成功大人的「標本意象」,自己來想像生的樂趣,於是出現渡邊這樣的敘事者,如置身事外或左外野的視角,晃遊世間在看著年輕的自由如何被制度一往成擒。有如渡邊的好友永澤太過清楚社會的遊戲規則,看似游刃有餘地置身上位,但始終為自己的位置代言,被客體盯上了主體般,成為馬格利特名畫中望著自己鏡子背影的男人。

一如永澤自己所言他的目標是活成一個紳士,而他心中的「紳士」是「不做自己想做的事,而做應該做的事。」他是個完美的標本,讓人垂青,唯獨不屬於自己,他與社會是彼此褻玩的關係,如一太熟練世道的輕蔑者,將人生當成一使用說明書。

這樣可能是種方便行事,可不用深思便跟隨著成功的模組,然而,永澤又是一個愛思考與閱讀的人,使得他有著《大亨小傳》中蓋茲比的自嘲與落寞,如他只是夢見了他的人生一般,跟自己最是疏遠。

年紀漸長後讀《挪威的森林》中的人物愈是有滋有味,各種人性的揉雜在看似鮮明的標籤人物中,如同冒險家探境,往著那些主人翁內心的森林中一探幽境,比往外看世道還有趣。

《挪威的森林》的時空設定在1968年左右日本學運時,那時候世界思潮被喚起,學運風起雲湧,然後日本學運最後以內部的流血告終。在那個年代充滿了成長與幻滅,而書中的主人翁或是村上本人都在年輕時經歷了那浩浩湯湯的年頭。渡邊像是村上的另一代言,決定往自己內心的路走去。而這本書更是當年年輕人的剪影,嬰兒潮充滿了成功機會,但功利主義也開始盛行,對於當時的知青而言,世界開始充滿了消費的亢奮。於是你看到他之前《1973的彈珠玩具》、《聽風的歌》之所以獨樹一幟,是因他寫出狂熱的發跡日本中,寫出了一個清冷的思考身影。

即便也充滿對愛情與性的憧憬,但比起永澤對自己的疏離,他則是解密自己內在的複雜性,藉由愛情的失落、好友的逝去、社會當時的浮躁風氣,一步步解鎖自己複雜的感受。因此當有人批判這本書充滿男性凝視時,我倒覺得如果心理學家拉岡說「女人為男人的病徵」為真,那麼以渡邊這大學生的年齡,或者他要書寫內在,避開這個病徵反而失真。

無論對喜愛的直子與綠有大量細節的描寫,都投射了渡邊自己,從自己也遊走社會價值的邊緣,與到後來因周遭死亡的氣氛漸濃,而感受到綠她的生命力,都在於村上進入了渡邊這男子的潛意識中,寫出自己直覺地追求與迷惘。

因此直子與綠既有她們的人生歷程,但在書中並不全面,多數投射在渡邊的零散記憶中,讓讀者來完成渡邊企圖成長;不想被死亡陰影給拉走的拼圖之一。渡邊的眼神是個大舞台,無論與自殺好友Kizuki最後一場桌球時,所看到的第一次放手一搏的Kizuki,以及Kizuki與直子仍活在兩人的繭中,無法找到這世界歸屬感的狀態。

甚或永澤身邊近乎完美的初美姐,不解愛情為何對永澤而言只是附屬,無法走出這心結的她,之後雖步上了看似坦途的人生,嫁給了別人,而自己也擁有不錯的地位然而仍選擇自裁。她被保護與培養成這社會價值的「錦上花」,但她卻更有想法,與自己的定位無法對焦,而錯落於世。擁有無法真的被誰理解的「完美設定」。

這些人物都對焦於渡邊的「20歲」,包含之後出現的玲子姐,雖被培養成鋼琴家,但一旦自己的作用失去了價值,則徒具階級般地成為她家庭與群體間那個除厝的「符號」。這本書每一頁都在叩問著「成長」的意義,是更接近於「死亡」與勝利的標本,還是能更有活著的野心。

活與生長為何常成為弔詭的對立命題。如日本動漫大師宮崎駿每一部電影都在講著「活出生命」的主命題,但也都是向年輕人的呼喚:對於活著是否能更有想像力與開闊的思考。

因此這本書有很多這樣思辨的章節,如其中一段永澤說:「所以,有時我環顧世人就氣不打一處來──這些傢伙為什麼不知道努力呢?不努力何必還牢騷滿腹呢?」

渡邊驚訝地回說他眼中的世人不是都在辛辛苦苦拼死拼活地忙個沒完。永澤指出那不是努力,只是勞動。他所說的努力與勞動截然不同。所謂努力,指的是主動而有目的的活動。」如同有說明書與上桌籌碼的人的所謂成功理論,呼應了這世界流行的工具行理性人格。

於是,渡邊與永澤像一體兩面的生命辯證,他往著生命的森林走去探幽(雖然小說開頭的中年渡邊不見得如此),而永澤追尋著自己的形象,客體與主體已難分辨。

《挪威的森林》可說是為了人類的「正常與怪胎、擬真還是真實」做著一段沉思般的書寫,以小說體漫遊在多人之間,回應著1969年世界急遽改變,真理逐漸退場成為量化世界。它可以當成一本愛情小說,也可以在2025年世界驟變的當下,持續沉思這個何謂「真實活著」的命題。