書名頁一影

從柏朗嘉賓(Giovanni da Pian del Carpine)、魯布魯克(Willem van Rubroeck)、馬可波羅(Marco Polo)、鄂多立克(Odoric da Pordenone)一直到曼德維爾爵士(Sir John Mandeville),中國形象透過這些旅人的言說、書寫,甚至宣傳,逐漸形成一種專屬於中世紀歐洲人想像東方的話語體系。當時歐洲人對「中國」的概念,似真似幻,近在眼前,卻遙不可及。「蠻子」和「契丹」這類指涉中國南北用詞的出現,還有「可汗」和「約翰長老」的東方傳說,摻雜在中世紀的手稿裡。一四九二年,西、葡兩大海上強權積極拓展航海活動,揭開地理大發現的序幕後,中國、東南亞與西方的接觸更因歐洲人對亞洲香料等經濟利益的大量需求,有了實際的文化互動與商業往來。在這樣的歷史背景下,葡萄牙商人佩雷拉(Galeota Pereira)以戰俘身份(緬暹之役1547–1549)走訪中國南部十幾省,撰述了《大明行紀》。這部作品大部分根據作者的實際經驗,廓清了自中世紀以降,如馬可波羅、曼德維爾等多部遊記中含混不清的「中國」,亦有意無意傳達,中國除了適合發展海上貿易,也是一個適合宣教的據點。

較為客觀的中國報導

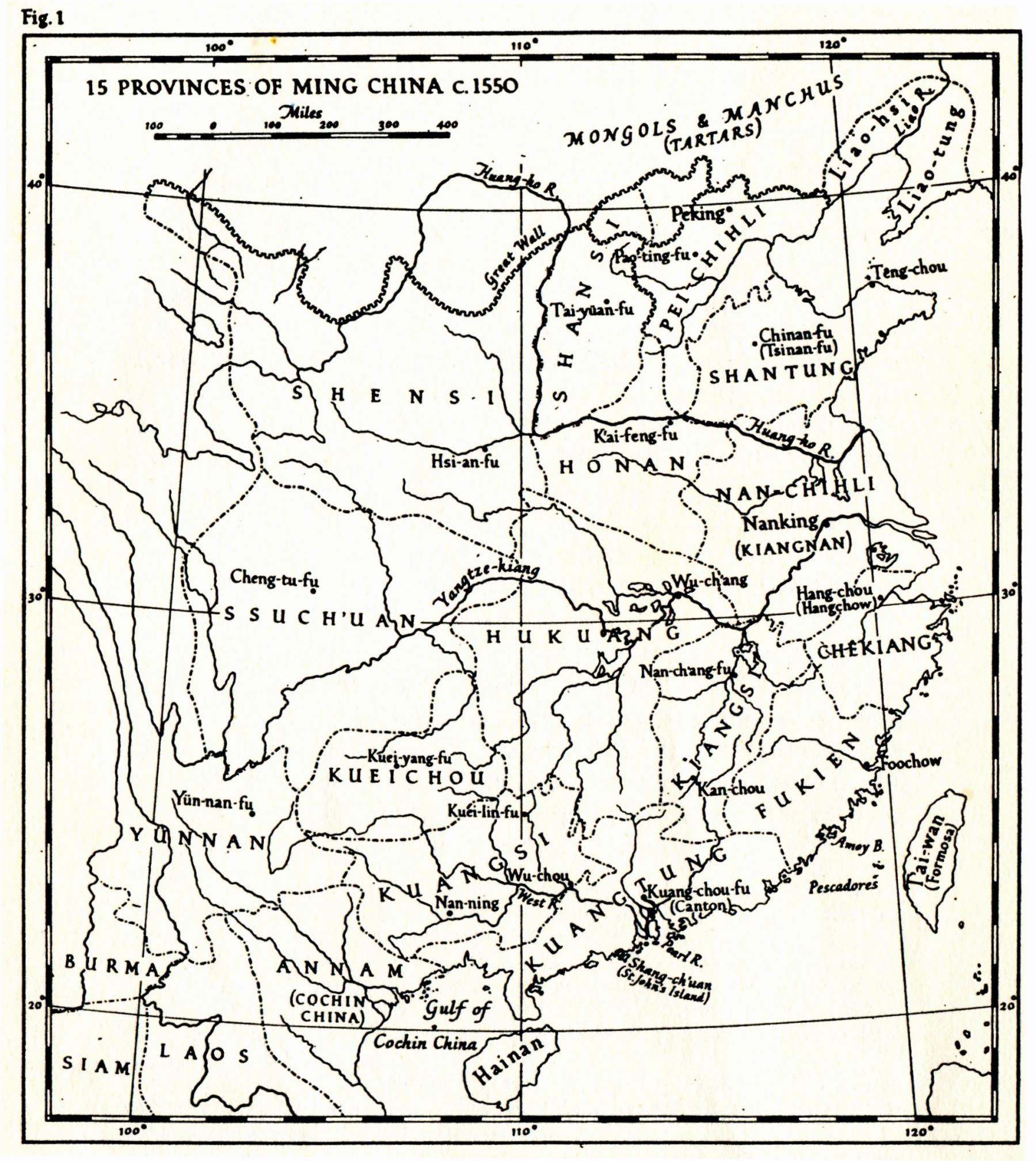

《大明行紀》與中世紀晚期流行的東方遊記最大的不同在於,作者佩雷拉不僅根據實際經歷描述中國,還會對比親眼目睹與印象裡的中國。我們不清楚他是否在驗證什麼事情,但可以確定的是,十六世紀之後,西方人形塑中國的方式逐漸從傾向文學的想像,轉為以經驗為主,有時帶有個人意見的報導和紀錄。舉例來說,十六世紀葡萄牙人認為中國叫做「China」,百姓喚為「Chins」,可見當時早就不以先前遊記作家慣用的「Cathay」 或 「Manzi」等詞彙來指稱中國。佩雷拉進一步指出,他在被囚期間才得知這個民族自稱「Tamen」(大明),其人民自認是「Tamenjin」(大明人)(18),並說當地人完全不知道有「Chins」或「China」這類稱呼。對此,佩雷拉雖無提出其他評論,卻記述了中國人如何自稱這件事的看法。佩雷拉在書中亦比對了印象和現實中看到的北京:「我還聽說皇帝定都的北京城是那樣大⋯⋯而據我所看到的去判斷,我完全相信。」(29–30)言下之意,表示北京真如傳說中的那樣廣大,並指出中國行政區的劃分是由「shires」(省)組成,各自下轄幾個城市等。

當佩雷拉闡述中國的地理環境時,不知道確切名稱的城市,就說不知名,不再加入想像的譬喻或特殊意象。關於中國人形象的描寫,佩雷拉則透過實際觀察中國人日常生活中的習慣,歸納出「中國」這支民族的性格為何,像是從中國人的吃飯習慣、談話方式與待人接物的態度,說明中國人是論禮節、有耐心的民族(20)。另一方面,或許因佩雷拉的戰俘身份,不只讓他特別關注中國人審判囚徒的方式,也側重描述中國政治體系具有完整的行政、司法、考試任官等制度,審判過程重視公平公正公開。在皇帝的治理下,中國政治形式的最大特色是開明、專制。中國是「世界上治理得最好的國家。」(6)此外,佩雷拉也以葡萄牙俘虜的觀點,談及中國人第一次見到他們這些歐洲人的驚愕反應,暗示身處異域的不安與慘遭流放的無奈。

一五五〇年中國明朝十五省地圖(Boxer, p. xviii)

關於中國的經濟與宗教方面的訊息

以經商為本業的佩雷拉試圖告訴讀者,「中國」是一個適合進行海上貿易活動的地方,因此,他經常提及中國南方的水道縱橫、海路四通八達,以及漁產豐富。舉例來說,當佩雷拉被囚於福州,外出放風時,就記錄了福州城的廣袤,其商業活動的熱絡景況,商販和手工業者都有各自的招牌說明買賣的商品和從事的行業。福州城建在水面上,用木橋或石橋作為人們往來的主要通道,河流上有小船行駛,這樣的城市景色讓佩雷拉覺得福州仿佛是另一個威尼斯。

除了中國的經濟,佩雷拉對中國人的宗教信仰也有不少著墨,藉此說明中國可能是一個適合傳教的據點。他提到中國人是「極端的偶像崇拜者,大致來說,他們祭天;我們說『God knoweth it』,他們會說『Tien xautee』(天曉得)。」(15)接著描述中國人在不知道天主的情況下,亦有靈魂不朽、善惡有報的輪迴概念。(16)佩雷拉還舉出摩爾人讓中國人改信回教的失敗例子,說明中國雖然是一個適合傳教的地方,卻因中國人愛吃豬肉的天性,使他們為了飲食,寧願放棄回教(36–38)。有鑑於此,他甚至這麼說:「如這個國家和我們結盟,不禁止人民喝酒與吃肉,那將容易使他們從迷信解脫,信我們的宗教。他們拜偶像時連自己都笑了。」(38)佩雷拉本人是否在教會有任何職務,我們不得而知,然而,據《大明行紀》彙編者博克舍的說法,佩雷拉曾參與耶穌會士沙勿略一五四七年底在麻六甲的講道,後來又隨沙勿略的好友迪奧戈・佩雷拉前往暹羅投身緬暹之役(li)。可能因為他和耶穌會的友好關係,在這部《大明行紀》,讀者會接收到這類和宣教相關的訊息。

比起馬可波羅、曼德維爾爵士等人描繪的虛實交錯的中國形象,其帶給讀者在閱讀過程中的詭譎或是陌生奇異的感受,葡萄牙商人佩雷拉的中國報導雖然仍帶有偏見,但可信度較高,平鋪直敘的描寫拉近了讀者與文本的距離。佩雷拉以戰俘為第一人稱的敘事觀點,也關注到過去中世紀旅人們描述中國時較少看到的細節,諸如中國的監獄和刑罰,甚至中國人看待外國戰俘的態度。這似乎不是一篇記錄「旅途愉快」的「遊記」,而是為當時某些特定讀者提供重要資訊的文件。

參考資料:

Boxer, Charles Ralph, ed. South China in the Sixteenth Century: Being the Narratives of Galeote Pereira, Fr. Gaspar da Cruz, O.P., Fr. Martín de Rada, O.E.S.A (1550–1575). Reprinted edition. Nendeln: Kraus Reprint Limited, 1967. Reproduced by permission of Hakluyt Society, 1953.

---. "Introduction." South China in the Sixteenth Century: Being the Narratives of Galeote Pereira, Fr. Gaspar da Cruz, O.P., Fr. Martín de Rada, O.E.S.A (1550–1575). Reprinted edition. Nendeln: Kraus Reprint Limited, 1967. Reproduced by permission of Hakluyt Society, 1953. xvii-xci.