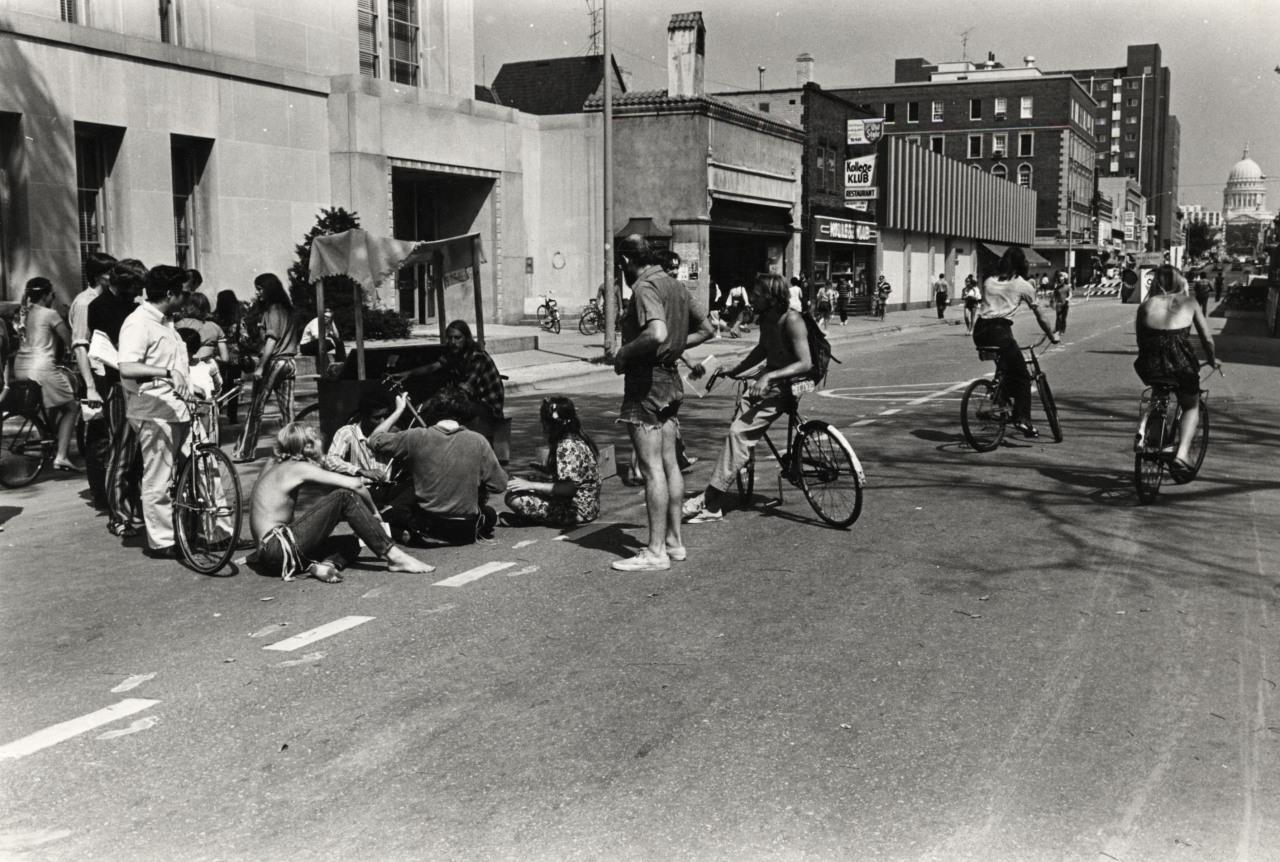

示意圖:1970年代麥迪遜街景(Image via tumblr.com)。1960、1970年代,台灣留學生在威斯康辛州的麥迪遜城的威斯康辛大學,成立「台灣同鄉會」,關心台灣政治及社會問題。

台灣版序

一九七○年代初期,我的父母離開台灣前往美國就讀研究所。在威斯康辛州麥迪遜,他們很快就和其他來自台灣與香港的學生打成了一片。短短幾年內,我父親除了一面攻讀核子工程博士學位,同時也接下威斯康辛大學台灣同鄉會的幹部職。他負責的其中一件工作是協調一項捐款事宜,為了幫助基隆一場煤礦災變的受難工人,而透過一本黨外雜誌的發行者捐款給那些工人的家屬。之後不久,國民黨政府人員開始頻繁造訪我父親住在屏東的爸媽,詢問他們兒子進行的活動。我父親取得學位之後,即向自己在台灣的母校申請教職。他雖獲該大學聘請,但接著卻遭一個國民黨政府機構告知:「台灣沒有你的工作機會。」他和我母親因此理解到,他大概已經被列入了國民黨的黑名單(這是生活在戒嚴下的所有台灣人都會立刻意識到的事)。那份黑名單的基礎,是國民黨的廣大監視網絡所蒐集而得的資料,而此一網絡不只運作於台灣,也運作於海外,尤其是在美國的大學校園。我父母心知肚明,一旦被列入黑名單,就表示只要《戒嚴令》一天不解除,他們就無法確定自己返回台灣能否保有人身安全,即便只是短暫回台探訪也是一樣。

「我們就是因為這樣成為台美人的。」—我有時候會在介紹本書的時候這麼說。換言之,形塑我們一家人人生軌跡的,不只是來自於我的父母因為美國與台灣(以中華民國為國號的台灣)之間的外交關係而得以獲得的教育機會,也來自於國民黨國家監控與壓迫機制的跨國觸角。在我成長的台美人社群裡,這樣的故事頗為常見。不過,在這些社群以外,我卻從未聽聞這類故事。整體而言,台灣的歷史與政治在美國並不廣為人知,也極少受討論,除非是涉及台灣與中國之間的危機時刻或者緊張關係。

從一九六○到八○年代期間,在台灣漫長的戒嚴時期(一九四九—一九八七)接近尾聲之際,有超過十萬名台灣人以學生身分赴美,其中大多數都是科學、科技、工程與醫學領域的研究生。他們在這些領域當中的成就雖然廣為人知,但他們在這段時期的社交與政治生活卻沒有受到那麼廣泛的講述。這方面的故事充滿了令人不安的內容,包括個人遭到捲入冷戰地緣政治以及跨國監控與恐怖當中。此外,這些故事也呈現出一個年輕世代的英勇、創意與理想主義,他們不但積極參與全球政治領域,也共同挺身對抗威權統治,爭取民主與人權。

由於這個世代的台灣留學生—出生於一九三○年代晚期至一九五○年代初期之間—已迅速步入老年,因此我迫切覺得必須利用自己身為亞裔美國人研究學者的技能參與記錄這段歷史。於是,我在二○一一年初的一趟返台探親之旅期間開始從事訪談。這本書終於在超過十二年後的二○二三年底寫成之時,我也獲邀到台灣舉行我的第一場談書會:在中央研究院以及《破土》的場地,由國立台灣師範大學主辦。

現在,隨著本書的台灣版推出,我不禁省思起這本書如何在許多方面以台灣為始,又是以台灣為終。不過,這並非直線,而是循環性而且充滿動態的關係。在個人層次上,研究以及撰寫本書帶來了若干極為美妙的贈禮,也就是我藉著這項經歷,得以和台灣以及這段歷史重新連結起來。如同我這個世代的許多台美人,儘管台灣一直存在於我們父母的心中、腦子裡、餐點內,以及社群聚會當中,但由於我們是在戒嚴期間出生長大,而且當時網際網路與社群媒體也尚未普及,因此不可能與台灣建立直接連結。小時候,我翻開父母的相簿,看著他們童年與少年時期的黑白照片,只覺得台灣看起來像個完全不同的世界。有一段時間,我甚至想像台灣是存在於黑白當中,而住在美國的我們才是生活在彩色世界裡。

不過,台灣的生活當然極為色彩繽紛,而且在沒有我們的情況下也還是活力盎然地持續推進。自從解嚴以來,在台灣與美國已有一群新世代的年輕人出生並且長大成年。在從事本書的研究工作以及與別人分享這些研究的過程中,我結識了他們之中的許多人,與他們交談,包括在學院、大學,以及社群空間裡。其中有些人是我的親戚,另外有些是學生、傑出的年輕同事、社運人士以及社區組織者。不論他們出身自什麼家庭背景,都以清晰而好奇的眼光,以及充滿熱情的心看待台灣的歷史、現在,與未來。他們能夠輕易跨越對他們的許多長輩而言無可彌合的智識與政治鴻溝,也渴望得知他們自己的歷史以及台灣在世界當中的歷史,包括其中一切的複雜與矛盾。

我邀請讀者,透過本書認識一個非凡世代當中的年輕人,他們在一段高度政治壓迫的時期,為了尋求更好的生活與機會而離開台灣。他們帶著開放的好奇心來到海外,而希望習知台灣在世界上的處境。在美國大學校園內部以及校園周圍,他們接觸一波波的全球與國家政治浪潮,包括第三世界的去殖民化、反戰運動,還有民權、言論自由以及黑人權力運動。許多人把這些政治浪潮連結於他們對自己的家鄉所懷有的渴望。在一段時間裡,他們雖然不總是能夠一致同意該採取什麼路徑,但在致力於為台灣開創更美好的未來這項共同信念當中,他們有許多人也輕易跨越了意識形態與政治上的鴻溝。

在《破土》的那場活動結束後,一個年齡和我差不多的家庭世交前來和我打招呼。她的父親是一位知名政治人物,曾為黨外人士擔任律師,且小時候在南台灣和我父親一起長大。她對我說,我這本書讓她得以把當初發生在美國的事情,和她家在台灣置身於風暴中心的經驗連結起來。突然間,我心目中浮現了一個畫面,彷彿有一幅巨大的拼圖,而我們每個人手上都只有少數幾片圖塊。唯有在不同的地方,透過不同的人員組合與觀點講述這段歷史,我們才能夠把這幅拼圖拼得更完整。太久以來,人們只講述部分的故事,另外有些故事則是遭積極壓抑及排除。

我們必須將那些故事加入敘事之中,如此一來整體圖像才能清晰,而且唯有如此,才有可能開創一個更公正的未來。