宋郭熙雪景山水 軸(故宮書畫錄(卷五),第三冊,頁56,圖片來源:故宮典藏資源檢索)

【編輯前言】

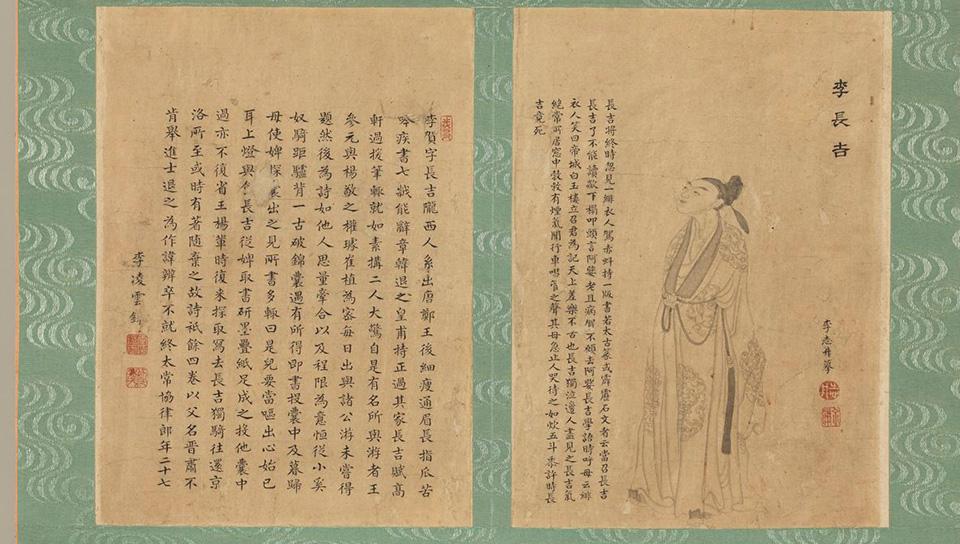

李賀,七歲就能寫文章,大學者韓愈聽說這件事的時候並不相信,於是到李賀家,讓李賀作詩,李賀拿起筆來寫詩,寫得就像經過事先構思好的作品,並命名這首詩為「高軒過」,從此聲名大噪。李賀習慣每天在清晨時分,太陽出來的時候,騎著瘦馬出門,身旁有書僮陪同,書僮背著古舊的錦囊,李賀一有寫詩的靈感,就書寫下來,放進錦囊中。李賀作詩不同於其他人,他從來不會先立好詩題再作詩,所以也就不像其他人一樣牽強附會、湊合成篇,等到傍晚歸家時,再把詩潤飾完成。(大意取自於新唐書),《新唐書》評價李賀詩的風格,說他寫詩偏愛用奇特詭異的文辭,鋪陳出來的文字絕妙,令人驚嘆,完全超脫出文章一般的常規,當時沒有任何文人可以仿效李賀的風格。

除了寫詩,他還有一項絕學,《新唐書》記載李賀一共創作數十篇樂府詩;樂府詩原本是民間歌謠,或是可以配樂唱和的詩歌,到了唐代以後,漸漸有文人創作不能配樂,只能吟誦的樂府詩。但是,李賀寫的樂府詩,雲韶院(唐代宮中教習流行歌舞的場所之一)的樂工們卻都能為李賀的樂府詩配上弦樂和管樂,進行演奏。從《新唐書》的這段記載,可以想見李賀是多麼的有才華。

本篇作者黃永武教授著有《中國詩學》、《字句鍛鍊法》等書,對於古典文學認識極深,學問淵博,在〈透視李賀詩中的鬼神世界〉兩篇文章中,分析像李賀這樣的貴族世家子弟為什麼會創造出鬼影重重的詩作,讓我們從詩人的作品去發掘詩人的精神世界,還有,詩人和他的詩之間存在著什麼樣的關連。

黃永武教授從四個方面,來看李賀為何建構出瑰奇譎怪的帝鄉魅影世界。

第一是歷史的淵源

李賀的詩淵源於楚騷九歌及南北樂府古詞,這是歷來的批評家所公認的事賞。李賀自己也供述過:「咽咽學楚吟」(傷心行),杜牧評李賀的詩時也說:「蓋騷之苗裔,理雖不及,辭或過之」,指出他在討論「 君臣理亂」方面雖不及騷賦,在描寫怨月啼花的奇幻情狀方面,應是超過了楚辭。可見李賀是對離騷九歌中言及迎神祭鬼的部分,最有興趣。他二十二歲時補太常寺奉禮郎,專奉朝會祭祀的禮節,他的工作性質也促使他不時浸淫在神靈祭祀的幻想裡,祭祀時需要不少迎神感鬼的樂章,協律鼓吹,也是他的職務,如樂府古曲中的上雲樂、神絃曲等都是迎神的作品,李賀這些樂府古曲寫得極好,在當時已備受讚賞,史書上說,當時的「雲韶樂工,無不諷誦」,對他在這方面題材的創作自然有不少鼓勵作用,李賀是秉承著這個楚騷及樂府的傳統,才偏愛於神鬼世界的描摹。

第二是社會的風尚

三代時的巫、祝、史;儒家所言的享祭鬼神;莊子逍遙遊大宗師所說的「神人」「古之眞人」;佛家所說的「六道輪迴」與「諸天人」;以及楚地盛行的巫神、秦漢方士的陰陽燒煉術等等,至唐代已與各種民間信仰相互混融。鬼神仙鄉的說法極爲盛行,高級知識分子對燒煉求仙的道術尙且十分熱衷,當時的風尙已可想而知。自開元二十四年,將道士女冠隸宗正寺,直視道士爲宗室,唐室李姓,謂是老子之後,李白姓李,著迷於道敎,李賀也姓李,是唐宗室鄭王之後,李賀雖未必是道敎徒,但對仙鄉鬼神的偏愛,自然已染著濃厚的道敎色彩。

第三是家庭的影饗

李賀自小長於婦人之手,父親爲邊上從事,母親對李賀在生活思想上的影響最大。每當李賀背著古錦囊,黃昏時獵詩歸來,母親常派婢子去協助整理,詩若做得太多,母親會感到心疼。直到李賀臨終時奄奄一息,只以阿嬭老病爲念,足見李賀母子間相互關切的程度。再從李商隱所作李長吉小傳中載李賀臨死時被緋衣人召往白玉棲爲記的傳說、以及太平廣記卷四十九引宣室志載李賀託夢於母親說自己已是神仙中人等等看來,李賀的母親及服姊,都是深信鬼神天帝的人,這些傳說把夢和神力相證同,都出於其母親及姊姊之口,這足以說明李賀的家庭原本有著對神異的幻覺世界敏感的迷信氣氛。

第四是個人的性向

李賀是一位躁進、悲觀、激動的靑年,髫齡時即已展露他早熟的智慧與才情,使他十分自負。成年後又遭遇重重挫折,使他對現實否定,對人世厭苦。加上他原本是沒落門第的「王孫」,自然形成了他「自大」與「自卑」交綜的心態。他喜歡孤傲地邈思獨往,又對死亡十分敏感,早在絳唇玉貌的人生黃金年代,便一直注視著死灰槁木的悲劇結局。洪爲法在靑年界雜誌五卷二期論「李賀之死」說:「賀惟畏死,不同於眾,時復道及死,不能去懷;然又厭苦人世,故復常作天上想。李傳所記,曰白玉樓,應是賀意中樂土,曰召之作記,則賀向之全力以赴之者,乃有自見之道,瀕死神志既虧,種種想遂幻作種種行,要以洩其隠情,償其潛願耳。」(清華學報十卷四期朱自清李賀年譜引)

洪說從李賀對死亡敏感的性格,道出李賀所構築帝鄉魅影世界的心理基礎,非常正確,其實李賀不僅臨死「神志既虧」時才幻見駕赤虬的天使,即一生平居時也時常浸沉在幻念中。如在南山田中走,他就看見「鬼燈如漆點松花」;見到一塊織得細巧的葛布,就幻想「博羅老仙時出洞,千歲石牀鬼啼工」;若遇迎神賽會, 那更是狸哭狐死,魅影幢幢,寫下了「百年老鴞成木魅,嘯聲碧火巢中起」,磬光寒影,令人戰慄。他對鬼神敏感,而至於偏愛即,所以詠墓懷古的題材,成爲他詩中的特色。

心理學家認為一般正常的人,也不免有時斷續地進入幻念中,但片刻能自覺地重返到現實來,顯然李賀沉溺在鬼神幻念中的時刻,較常人爲長。人在遭遇挫折時,產生適應挫折的方法,即是努力提昇自己,自歎享年不永,在驚悸早夭的預感中屢覺自身有病,並不是推託之辭,而是被慮病幻念所籠罩著,自以為身罹著可怕的病況,想退縮到一個僅能自保的小天地中都不可能。

除了家庭背景和教養影響,李賀的內在精神思想有著下列三種幻念:

一、虛無幻念

李賀認爲世間一切的事物,都只是一個虛無的影子,沒有東西是眞實存在的,包括他自己的肉身,也似人似鬼,且看他的〈傷心行〉:

咽咽學楚吟,病骨傷幽素!秋姿白髮生,

木葉啼風雨!燈青蘭膏歇,落照飛蛾舞,

古壁生凝塵,覊魂夢中語!

骨髓像蘭膏一般銷歇,生命像飛蛾一般投火,燈火靑熒,鬢髮慘白,這幽情病骨,像活動在一個魔幻的影子世界裡,古壁生塵,覊魂夢語,一切是如此無助,任其塵封瓦解,倒像已死去許多年了。覊愁窮病折磨著他,使他一直冷漠地瞪視著一個廣大的虛無,行將吞沒他的一切!

再看他的〈將發詩〉:

東牀卷席罷,護落將行去,

秋白遙遙空,日滿門前路!

攤開在他眼前的是一個何等空白虛幻的世界,門前的路,可南可北,顯得人生游移不定,毫無目標,他像已被世界遺棄,同時他也遺棄了世界。題目「將發」,該是有確定的指向吧,卻是茫茫然的「逍遙」,斷不是自適的「 逍遙」, 這日暮路歧的徬徨景象,或許正是虛無幻念的投射。

再則如李賀詩中,屢次強調神仙的死亡,如「幾迴天上葬神仙」(官街鼓);「彭祖巫咸幾迴死」(浩歌);「酒客背寒南山死」(二月);祝壽時喜稱壽比南山,但李賀則以爲蒼天亦老、南山可死。浩歌一首中說神仙也不能長久的:

南風吹山作平地,帝遣天吳移海水,王母桃花千遍紅,彭祖巫咸幾迴死……買絲繡作平原君,有酒惟澆趙州土,漏催水咽玉蟾蜍,衛娘髮薄不勝梳,看見秋眉換新綠,二十男兒那刺促!

人世無常,則寄望於遺世求仙,那知道神仙也是難以長久的,人生最大的虛無,就是寄以期望的理想境界的幻滅。南風終於把山吹成了平地,天帝又遣水伯天吳將桑田改換成滄海,西王母的桃花三千年一開,開過千遍,那昇仙的彭祖、精通巫醫神術的巫咸不知該死掉多少次了。與宇宙的洪荒悠久相比,高山大海也都是短暫的過客,彭祖巫咸更是倏忽卽逝的電光一閃罷了!那麼人生於其中,還有那樣東西可以存在的?平原君深可敬慕,今天只能買絲線來綉個形象紀念了,只能買壺酒來澆在他的墳上了!神仙無存,古人不見,於是想到地上有水漏在滴滴地催著,天上有蟾蜍時闕時圓,變化得眞快。美髮的衛娘不久就會髮薄難梳,黛綠的眉毛不久就換成滿面秋容,二十歲的我,那能不刺促難安呢?

雙十年華,該如旭日初昇,五色斑斕,而他卻表現得慘綠蒼白,這樣對時間的焦慮過敏,使他的生命感,一直陷在嚴重的悲觀虛無之中。

二、偉大幻念

雖然孱弱的慮病幻念使他自卑,傷感的虛無幻念使他消沉,但是天才者終究有一股孤傲的超越感,所以他在崇仰神仙之餘,有時竟蔑視神仙;他在渴望功業之餘,有時也蔑視帝王將相。他會將自己幻想成了不起的偉大人物,可以屠龍,可以屠那條神話中操縱天地晦明的燭龍!且看他的〈苦晝短〉詩:

天東有若木,下置銜燭龍,吾將斬龍足、嚼龍肉,使之朝不得迴,夜不得伏。自然老者不死、少者不哭,何為餌黃金、吞白玉?誰似任公子,雲中騎碧驢,劉徹茂陵多滯骨,嬴政梓棺費飽魚!

幻想自己是宇宙的主宰,世界的救主!東方的若木下有一條啣燭的龍,眼睛睜開,世界就成白天;眼睛閉起,世界就成黑夜!(有人說若木是在西方,不在東方的;燭龍是在北方,不在若木之下。其質本詩如幻夢一樣,顛亂了時空物情的限制,突破了思維邏輯的假定,是很妙的,何必要認眞考據若木一定不在東方呢?)我希望把燭龍屠殺,使晝夜不再循回,讓時間凝止,老者不再死,少者不再哭,那末一切餌黃金、吞白玉的修山法則都變成了多餘。他正在幻想自己偉大,奄忽又被虛無的幻念所替代,又想到能有幾人如古仙人任公子一般,在雪中騎著碧驢逍遙?你看那漢武帝劉徹,在茂陵留下了一堆不能羽化的滯骨!看那秦始皇嬴政, 費了多少鮑魚的腥臭才壓倒了他屍體的臭味!結尾直率地呼叫秦皇漢武的名字, 敎人覺得仙道帝王也都是春夢一場,用這種露骨的話來切合題目「苦畫短」, 生命就像短暫的白天。

偉大幻念, 除了神化自己威力無邊外,也可以假想自己是超邁儕輩的文學家,在〈許公子鄭姫歌〉中,李賀借鄭姬之口,標榜自己是唐代的曹植:

自從小靨來東道,曲裏長眉少見人,相如塚上生秋柏,三秦誰是言情客?蛾鬟醉眼拜諸宗,為謁皇孫請曹植!

這首歌原本是鄭姬請李賀寫的,上文所引是結尾的六句,都是借鄭姬之口稱讚自己:

自從我兩頰飾著小靨(古代婦女頭上的小樣裝飾),到東都洛陽來,以及從前在平康里二曲中時,都很少有看得上眼的人,那司馬相如的墳上長了秋柏以後,在三秦一帶,還有誰是懂得抒情的人呢? 我梳著峨峨的雲鬟,帶著醉眼,拜諸宗中的王孫──您,只有您才是能賦洛神的曹子建!這些話或許眞出鄭姬之口,但作者這樣炫耀自詡,陶醉在自大的幻念裡,卻顯示出李賀內心那種迫切需要被重視的自卑心態。

三、鬼神幻念

前述的三種幻念是「因」,鬼神的幻念乃是這三種幻念綜合產生的「果」。慮病的幻念久纏不癒,使他時時想著鬼;偉大的幻念終不能自棄,使他時時又假想著神仙。人世無常,仙境也無常,這種虛無的幻念,使他的鬼神世界也蒙上了慘綠陰冷的色調,與魏晉人的遊仙詩大異其趣。在李賀與鬼為鄰的影子世界中,敎人懷疑他是活在現世抑或在陰間,且看他的〈感諷〉第三首:

南山何其悲,鬼雨灑空草。長安夜半秋,風前幾人老!低迷黃昏徑,裊裊青櫟道,月午樹無影,一山唯白曉,漆炬迎新人,幽壙螢擾擾!

全詩鬼氣森森,漆炬鬼燈,在迎接新葬的鬼;螢火擾擾,如見墓間群鬼相接,忙碌異常。詩中略寫人物凋落,驀然地死寂無人,夜月低迷,直到荒山白曉,樹竟無影,月夜還有幾陣怪雨,灑著空草,整個游魂野鬼的世界,沒有覺醒的靈魂。姚佺說:「賀此作,亦鬼詩,亦鬼境」,點出了本詩特有的境界。而劉辰翁說本詩是「人情鬼話,殆不自覺」,評得較為深刻,李賀從現實世界退縮,沉醉在奧秘的幻覺經驗世界中去,寫作時神遊於飄忽的幻象,喪失了核心的自我意識,以致人情鬼話,夾雜而出,自己也分不清楚。倒不是說他精神有分裂現象,至少他已有著濃厚的鬼神幻覺傾向,「灑空草」、「樹無影」,亁枯畏怖得像一座紙剪的影子世界。起初他是有意地厭作人間的語言,拿鬼神世界來作為洩憤的手法,久而久之,竟陷入這個鬼神幻念中,像他臨終時所見的種種幻象,已達到精神上某種程度的混亂。

再看他的〈神弦〉詩:

女巫澆酒雲滿空,玉爐炭火香鼕鼕,海神山鬼來座中,紙錢窸窣鳴旋風,相思木帖金舞鸞,攢蛾一啑重一彈,呼星召鬼歆杯盤,山魅食時人森寒,終南日色低平灣,神兮長在有無間,神嗔神喜師更顏,送神萬騎還靑山!

此類題材雖是學〈九歌.山鬼〉,卻是李賀最擅長的。描寫女巫灑酒焚香,召來了海神山鬼,怪風陣陣,紙錢魅影,窸窣有聲,鼓在敲著,樂器上的彩色圖案,也古雅神怪。這女巫又皺起眉頭來一睫一彈,指使山妖木魅,歆饗杯盤,造成現場森寒可怕的氣氛,加以暮日在山峯缺口間低昏欲熄,幽黯的古祠裡,神靈若隱若現。這女巫一直更換不同的表情,來傳達神靈時嗔時喜的神態,直到送走萬騎的神鬼歸向青山,那令人屏息膽戰的氛圍,一直難以消散!周玉鳧說讀本詩像看吳道子的〈地獄變相圖〉一樣,神鬼們隱隱躍躍,令人生森寒之意,所以能寫得如是逼眞,與李賀長年沉醉在鬼神幻念中的心理背景,有著密切的關係。