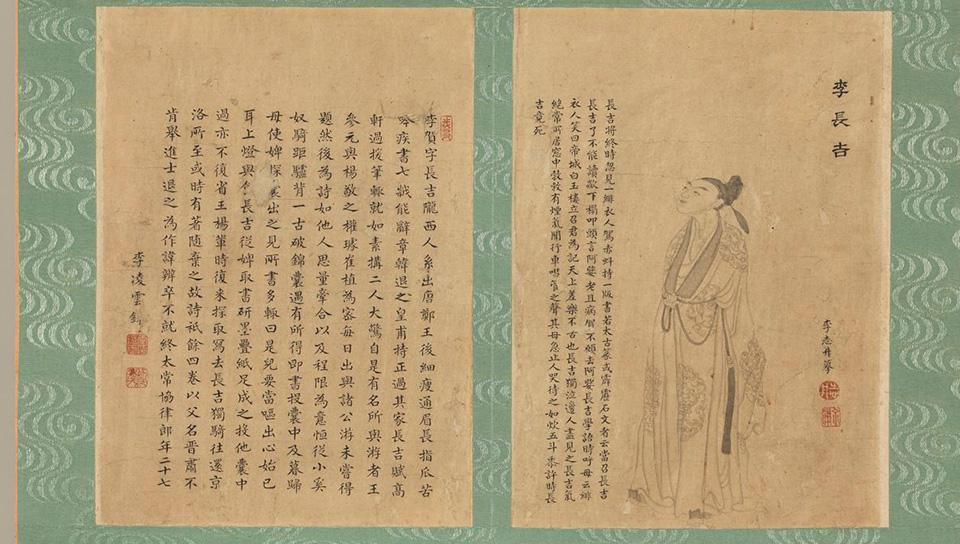

李賀藉由寫遊仙詩〈秦王飲酒〉,杜撰現實人生中不能達到的成就(示意圖:明仇英群仙會祝圖 軸,圖片來源:故宮典藏資源檢索)

【編輯前言】李賀曾寫詩說自己「二十心已朽」(〈贈陳商〉),才二十歲就已經心死,黃永武教授以「幻想與詩」形容李賀的心理處於潛抑(repression)的狀態下,為了消除現實生活坎坷際遇所帶來的痛苦,他選擇遺忘,在鬼神世界中找到補償:

他幻想著自己偉大,於是塑造一個英雄模式的自我化身,或者塑造一個神仙權威來補償自己的欲望。他將苦悶象徵化,將傷害憤懣象徵化,實際上都可能是一個潛抑願望的化身。

在他畏怖的幻想世界裡,他本身所持對鬼神的迷信程度也是重要的構成因素之一。所以透視李賀的鬼神世界,大抵都是內心欲望需要的補償作用。

根據黃永武教授剖析,李賀詩中流露出來的補償有四種:一、安全需要的補償,二、被尊敬需要的補償,三、苦悶傷害挫折的補償,四、自我實現需要的補償。

一、 安全需要的補償

人生在世,生命的安全是基本的需要,貧與病都會威脅生命的安全,因此詩中對窮困與白髮,屢屢提及,看作是一種嚴重的侵犯。李賀又是一個視詩歌作品為生命的人,因此作品若不能流傳,也構成生命不朽的威脅。李賀焦慮著個人生命不安全、文學的生命也不安全,進而焦慮神仙世界都不安全,在他的作品中,常常將這種安全需要外射在別人身上,說別人作品難以流傳,英雄到頭來也只留下寂寞的墓田!這種將自己隱藏而利用別人做悲劇替身的外射作用,實際是自身安全需要的補償作用。試看他的〈秋來〉詩:

桐風驚心壯士苦,衰燈絡緯啼寒素,誰看青簡一編書,不遣花蟲粉空蠹?思牽今夜腸應直,雨冷香魂弔書客,秋墳鬼唱鮑家詩,恨血千年土中碧!

整首詩以「凋落」為主題、為脈絡,由時節景物的凋落,想到壯士也容易凋落,即使苦心作書,嘔心鏤骨,章鍛句鍊,書仍會蕩滅無存,所以問:誰能一直看守著殺青後的一編竹簡書,而不讓蠹蟲蛀成空粉?這是感憤的話,人不能常在,書也不能永存,世上原沒有永恆不滅的東西。這樣想著世上的人能活多久?詩作幸運流傳的能有多久?於是長夜不寐、牽腸掛肚,使盤曲的腸子幾乎也被牽扯成直的了!然而在幽風冷雨之中,彷彿仍有香魂會來憫慰這些作書的人,就像秋季墳上的鬼,在唱著鮑照代死者所作的詩篇,書篇若飽了蠹魚之腹,那時縱有香魂來相弔,有墳鬼去吟唱,但這些作書的志士才人抱恨泉壤,拜結難解,千年爾後,仍不磨滅,會像萇弘死後那樣:恨血化為碧玉!詩中假想著許多文學家的悲劇,實則都是自身安全焦慮的反映。

除了焦慮自己的人生,黃永武教授指出李賀寫「懷古詩」,借用其他人物的命運,「把悲傷超越時空地貫注在歷史上的某一事某一人」,例如:〈金銅仙人辭漢歌〉、〈追和何謝銅雀妓詩〉。

銅人落淚、蒼天亦老,悲傷得令人感到離奇,「都可以看為李賀自衛作用中的外射技巧」。

譬如〈追和何謝銅雀妓〉:

佳人一壺酒,秋容滿千里,石馬臥新煙,憂來何所似?歌聲且潛弄,陵樹風自起,長裾壓高臺,淚眼看花机!

相傳曹操臨終時,要求死後的每月十五、三十日,在銅雀臺上放著牀帳,命歌妓在帳前歌舞,並眺望他西陵的墓田。這種顧慮身後寂寞的題材,自然最吸引李賀,何遜謝眺都寫過銅雀臺詠,到了李賀,雖相距三百多年,還興致勃勃地去追和何謝的詩。

詩中假想的情景都是快六百年前的事:佳人斟著祭拜用的酒,極目千里,一片蕭索的秋容,石馬臥在新墳前,煙靄沉沉,憂思真是難以形容。再也唱不亮的歌聲,被陵上驚起的秋風所壓低,昔日璀燦的長長舞衣,疊壓在高臺上,怎麼也舞不起來,望著置酒供花的牀几,不禁淚眼汪汪了!李賀寫這些懷古的詩,完全注入了自我的生命,寫這個英雄的魏武成了悲劇的主角,毫無安全感,這樣借題發揮,指別人沒有安全感,以作為自身安全需要的補償。

二、 被尊敬需要的補償

古代文人以「經世濟民」為人生大志,想要實現經世濟民,科舉入仕是最正統的方式;在這方面,李賀的遭遇真的可以用「坎坷」來形容。這段坎坷寫在韓愈的文章〈諱辯〉裡,韓愈說自己曾勸李賀考取進士功名,然而,李賀參加進士考試很受人矚目,與李賀競爭功名的人出於嫉妒他的才華,出言詆毀李賀,說李賀父親名「晉肅」,音近「進士」;古代有避諱的文化,迴避君主、尊長的名諱,為了避免犯忌,常有變音、改字或缺筆的應對方式。但是這名文人批評李賀的名字犯了忌諱,顯然非常牽強,韓愈為了不讓自己和李賀雙雙為了此事獲罪,寫了〈諱辯〉來辯明此事,點出其中的癥結點:父名晉肅,兒子能去考進士,假如父親名仁,那麼,做兒子的就不能做人了嗎。

李賀最終還是沒有參加科考,對於李賀來說:

家族的傳統是如此顯赫,而個人又如此沒落;天賦的才情又十分卓越,而境遇卻這般困頓。他心中期待功成名就的願望,自然比別人強烈,當這些「被尊敬」的需要不曾獲得滿足時,就用夢幻的象徵方式,將自己夢想成秦王,夢想成伶倫所採的竹子······想像自己偉大、傑出,應被所有的人敬愛。且看他的〈秦王飲酒〉詩:

秦王騎虎遊八極,劍光照空天自碧,羲和敲日玻璃聲,劫灰飛盡古今卒。龍頭瀉酒邀酒星,金槽琵琶夜棖棖庭雨腳來吹笙,酒酣喝月使倒行······

黃永武教授認為這是一首「憑空想像的遊仙詩」:

秦王應該是李賀所塑造的一個英雄模式,用誇張的筆法極力摹寫秦王的威風,實有其心理上的背景。李賀是個多病早衰的沒落王孫,但他何嘗沒有封侯封王的願望,然而繪圖像於凌煙閣上、立功業於遼海前線,那有尋章摘句書生的分別呢?所以他的欲望只有在幻夢中得到滿足,他想像秦王騎虎周遊八極,劍光照空,威風八面,天也不敢不碧,羲和像策馬一般地敲打著太陽,太陽還發出玻璃的清脆聲響,地面上的劫灰已經飛盡,永遠再沒有戰爭。於是秦王用龍頭瀉酒來邀天上的酒星,金色的琵琶槽開始發出棖棖的樂音,洞庭湖面用雨腳來奏出笙聲,這時威武的秦王酒飲多了,喝令月亮,作者但憑幻想,杜撰這些現實人生中不能達到的成就,以抵銷在現實接觸中所產生的自卑痛苦,這秦王愈威武顯赫,愈受人矚目,愈能使幻想者在挫敗無力的感覺中得到補償。

再看他的〈苦篁調嘯引〉:

請說軒轅在時事,伶倫採竹二十四。伶倫採之自崑丘,軒轅詔遣中分作十二,伶倫以之正音律,軒轅以之調元氣,當時黃帝上天時,二十三管弦相隨,唯留一管人間吹,無德不能得此管,此管沉埋虞舜祠。

表面的意義是在傷心「律呂失傳,而真樂亡逸」,其潛藏的意義卻是在自戀自惜,把懷才不的憤懣象徵化了。全詩的主題正如王琦所說:「此管尚在人間,人自不能知之。」伶倫從崑崙山北面的檞谷取了二十四根竹子,做成十二律呂,黃帝四時,帶走了二十三根,只剩孤獨的一根留在人間,曲高和寡,知音難覓,只好沉埋在虞舜的祠廟裡。「沉埋」二字極為沉痛,得不到世人賞識落精通樂理的李賀,實是自比著這根該受尊敬的神仙竹子。

三、 苦悶傷害挫控的補償

李賀在遭遇挫折及傷害時,用一種象徵化的手法寫出來,所以他筆下荒唐的幻境,都是現實世的變形重現,從這些幻境中,也可以窺見李賀自解自嘲的適應態度。且看他的〈公無出門〉詩:

天迷迷,地密密,熊虺食人魂,雲霜斷人骨,嗾犬狺狺相索索,舐掌偏宜佩蘭容。帝遣乘軒災自息,玉星點劍黃金軛。我雖跨馬不得還,歷陽湖波大如山,毒虯相視振金環,狻猊猰貐吐饞涎。鮑焦一世披草眠,顏回廿九鬢毛斑,顏回非血衰,鮑焦不違天,天畏遭銜齧,所以致之然。分明猶懼公不信,公看呵壁書問天。

詩中幾乎將「佩蘭客」及「書壁問天」的受難者屈原,與「我」混同為一人。同時也與窮死的鮑焦、早夭的顏回,混同為一人。這種向偉大的悲劇人物「仿同」的態度,使他自己所受的傷害與挫折,得到了撫慰。

詩意說:天地迷迷密密,到處是吃人的野獸與妖怪,霜雪森寒,蕭索得令人骨折,猛犬狺狺地迎吠,要索人來吃,舐著腳掌,最喜歡傷害志行芳潔的「佩蘭客」。所以天帝派遣車輛接我先走,我上升天國以後,什麼災害都自然晏息了!那迎接我的車輛十分華麗,寶劍上爛如玉星點點,車軛上飾著黃金。我雖然跨著馬兒不能再回家,但地面上像歷陽郡發生陷裂地震一樣,一下子變成了湖泊,波浪震動,大得像山,毒虯互相看看,搖響頷下恐怖的金鐶;獅子和怪獸都吐著涎水,卻吃我不到。想起鮑焦一生披著草睡覺,最後窮餓而死,顏回二十九歲頭髮盡白,少夭而死,一窮死,一夭死,他們都沒有違背上天的好意,上天是怕他們出門被毒虬所啣、被狻猊所齧,才讓他們早些上天去,分明是如此的,還怕你不信嗎?如果你不信,請再看看那個呵壁寫天問的屈原吧!

這詩當然是在宣洩他的憤懣,但卻將傷害挫折合理化,說死是一種災難的解脫,誇飾迎魂的車輛如何瑰麗,正是一種吃了檸檬硬說檸檬甜的自衛態度,假想自己死後是一種超昇,別人卻陷在地震洪水與野獸啣齧中更加痛苦,為此深自慶幸,這樣至少可以逃避眼前的痛苦事實,替走投無路的悲愴心悄展露一絲聊足自慰的蒼白微笑!接著,他仍不肯面對本身的貧窮與衰病,卻採用一種外射的自衛意識,去歎息鮑焦的窮與顏回的早夭,但又替鮑顏的死,作了合理化的解釋,原來鮑顏的死也是天上有意的安排,怕他們遭野獸磨怪的咀嚼,才使他們早些歸天。最後又提出屈原來,用屈原的不幸遭遇,證明「舐掌偏宜佩蘭客」一句的可靠性。既是修身清潔之士都遭賊害,自己所受的傷害挫敗也是理所當然的了。這種宣稱「每個好人都沒善報」的堂皇理由,使自己的委曲寬慰不少,獲得了挫折的補償。

四、 自我實現需要的補償

所謂自我實現,就是個人各方面的潛力,在適宜的環境中,得以充分的發展。在以詩賦取士的唐代,李賀的家世與才情都足以自負,應該有一展所長的機會,只因他人際關係不良,雖有韓愈在上面提擕,仍敵不過眾人的排擯,使他正待舉翮凌霄,便遭時輩擠落,垂翅青雲,終致一身轗軻,他在詩中一再自訴潛力無由發揮的苦悶,所寫二十三首馬詩中,一面標榜自己的能力,一面寫出自己的理想,茲選錄三首:

赤兔無人用,當須呂布騎。吾聞果下馬,羈策任蠻兒。(其八)

伯樂向前看,旋毛在腹間。只今掊白草,何日驀青山。(其十八)

汗血到王家,隨鸞撼玉珂。少君騎海上,人見是青騾。(其二十二)

這三首詩裡,已錯綜地表達出人生多方面的需要:食衣住行是人生最基本的物質需要,再上層是環境安全的需要,再上層是境遇公平的需要,再上層是受重視的需要,再上層是愛與歸屬的需要,最上層是自我實現的需要。

分析三首詩中,「只今掊白草,何日驀青山」,說草料日日剋減,每食不飽,那一天才能養成力氣騁越山岡?所說是最起碼的基本生活需要尚且不足,安全的顧慮更談不到。「汗血到王家,隨鸞撼玉珂」,寫一匹汗血的千里馬,養到王者之家,跟隨在鸞中之後,體飾華美,基本的衣食是無憂了,生活的安全也無憂了,但是與凡畜同等待遇,還不能滿足牠「公平」與「受重視」的需要。「吾聞果下馬,羈策任蠻兒」,果真是下乘的駑馬,受凡庸的籠絡、挨蠻兒的驅策,也是應該的;落是千里的赤兔馬,則當待呂布去騎,那才是真正的平等。這是進一步要求公平的需要。「伯樂向前看,旋毛在腹間」,旋毛在腹下如乳,是千里馬的表徵,這個暗藏的標記,只有伯樂會辨識,別人只把牠當凡馬看的。這是在安全公平之上,更進一步要求「受重視」的需要。「赤兔無人用,當須呂布騎」,奇雋的赤兔馬在英雄呂布的駕馭下,才有了歸屬感,各種潛力才得以充分發展,才能到達自我實現的境地。詩中說:要一匹汗血馬隨著鸞車、振響玉珂,狹徑窘步,如何能一展牠的長才?必待牠隨李少君騎到海上去,大家才刮目相看,原來不僅是一匹國馬,更是一匹仙馬哩!這首詩是夢想著一個理想的境遇,得使自身的才能充分發揮,自負的李賀,以國士自期,以神駿天馬自許,假想化為為穆天子的八駿、呂將軍的赤兔、李少君的青騾,奮足千里,超邁絕塵,才是他自我實現需要的滿足。可惜事與願違,他只能從神仙幻想中去尋求補償了。

李賀在詩中尋找現實人生坎坷的補償,但是他之所以走向「詩鬼」的詩歌風格,據黃永武教授分析,他自己「迷信觀念的內射與同化」是重要關鍵之一:

李賀生活的環境,從社會到家庭,周遭的世界都瀰漫著濃厚的神鬼迷信氣氛,他自然吸收了這種感覺與信仰。加以個人的性向與健康的關係,很容易被同化為對鬼神特別敏感的情緒態度,他所寫的遊仙詩、送神曲,山妖木怪,都來筆下,以致贏得「鬼才」的定評,其中不少是純屬自身迷信思想的反映,這是用心理學的觀點透視李賀奧秘的鬼神世界時,須附帶提及的。這一點由於明白易曉,毋須舉例說明了。