示意圖:文藝復興版畫「裸男之戰」( Battle of the Nudes, by Antonio del Pollaiuolo)/Image via commons.wikimedia.org.

※本文涉及故事劇情分析,請讀者斟酌閱讀。

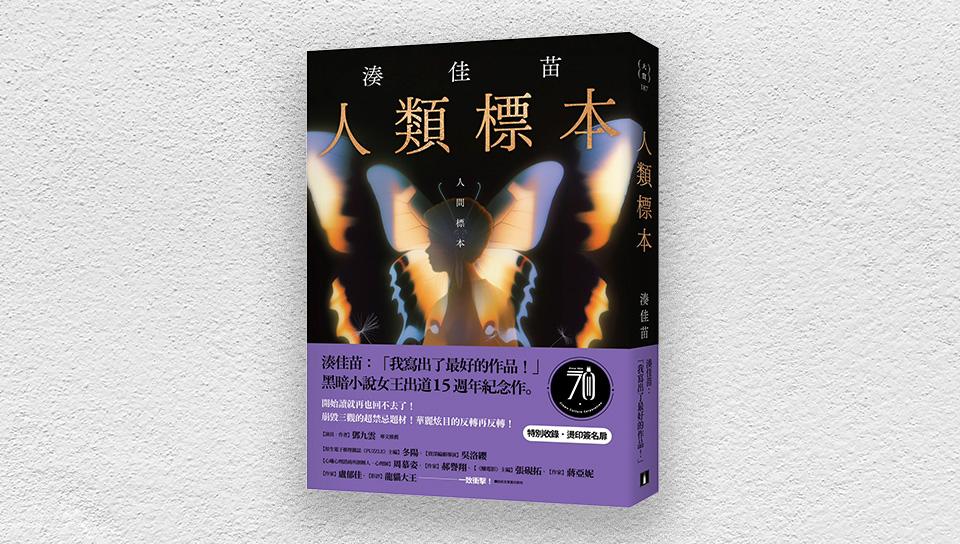

我恐懼蝴蝶。當我得知毛毛蟲跟蝴蝶是同一種生物時,我嚇壞了,可愛的毛毛蟲「長大」之後竟然變成那麼恐怖的樣子。即使我日後也學習到,多數人對蝴蝶的喜愛遠甚毛毛蟲,我依舊恐懼著蝴蝶肥軟的胴體跟隨時都要破碎的翅膀。沒想到我的恐懼就是湊佳苗《人類標本》角色們眼中之所愛。主角榊史朗幼時即醉心於採集蝴蝶,替不堪玩弄的蝴蝶製作一座座墓碑。而後在父親的指導下,神史朗習得製作標本的方法:捏暈蝴蝶,注射殺蟲液,以剪刀剪下部分胴體,再以昆蟲針固定。小說從書名即拋出主題,假設被做成標本的不是蝴蝶,而是人呢?

於《格雷的畫像》,王爾德就告訴我們,如果你想讓一個人終日受死亡威脅,你只要告訴他「現在是最美的」就好了。剎那即永恆。早逝似永生。道林格雷看到畫家好友為他做的畫時,自己都寧願獻出生命,「要是能換過來就好了」,畫是呈現存在的樣貌,卻反客為主,取代了存在本身。而在《人類標本》,並不是美的持有者去發動這個浮士德般的交易,而是美的觀察者。榊史朗的父親榊一朗是享有盛名的畫家,榊史朗沒有承襲父親的藝術天賦,轉身成為研究蝴蝶的學者。年少欣賞父親為病重的好友繪製的肖像畫,倒也親耳聽聞父親發出浮士德般的喟嘆:「如果人也可以在最美的時候做成標本,不知道有多好」。即使榊一朗立刻緩頰「正因為不可能做到,所以我才成為畫家」。但這裡的「不可能」意指什麼呢?我想,並非技術上的不可能,阿姆斯特丹就有展覽真實人體標本的博物館。換句話說,榊一朗的「不可能」指的是無法見容於人類社會,為了封存人的美而把他做成標本,就像榊史朗對待蝴蝶,涉及主動促成對象的死亡。在這個觀念下,人只是美的載體,美逾越了人類,成為更高的存在。這樣把人視為工具的想法,觸犯了啟蒙時代以降,我們所信任的人性觀。

那幅畫像人物的女兒一之瀨留美,日後成了榊史朗的朋友。多數人擁有三種視錐細胞,可接受三段不同波長的可見光,我們熟知的色盲,他們只擁有一或兩種,而四原色視者竟然擁有四種。常人無法分辨的些微差異,這些人可以輕而易舉地指認其不同。身為四原色視者的一之瀨留美被冠以「色彩魔術師」的頭銜,在榊史朗眼中一之瀨留美是「把上天恩賜她的天賦分享給沒有這種天賦的人。這才是真正的藝術家」。一之瀨留美受制疾病,有決定接班人的時間壓力,她特地規劃了一場「繪畫夏令營」,邀請五名有藝術才華的少年至山中小屋,榊史朗的兒子榊至亦以特別嘉賓的身份受到邀請。跟榊史朗不同,榊至從容不迫地展露出親近祖父榊一朗的才華。在場的每一位少年都擁有蝴蝶般張揚的美色,按照小說的設定語言,他們都有標本的「適格」。

夏令營意外終止後,不久,六名少年都成了精緻的標本。兇手按照個人的審美判斷,決定身體呈現/去除的部位,從選色至媒材,不乏匠心獨運的規劃,似乎惟恐浪費了這「不可能」的材料。文字形成的壓迫已十分強烈,小說前頁還附上高松和樹所繪的插畫,我頻頻往回翻,想對照插畫跟我閱讀時腦海中的假想有幾分落差,閉眼的少年與蝴蝶的斑斕參差,提供了近乎雍穆的美感,但只要意識到這是不全的屍體又讓人不禁反胃。

精神分析有一理論「大母神原型」(the Great Mother),若我們仔細端詳人類史,不難從儀式跟神話之中找出符合所謂大母神的存在,這些女性形象有孕育、滋養萬物的一面,也不乏吞噬一切的恐怖臉孔。隨著標本,也就是兇殺案的證據曝光之後,社群譁然,而在眾生相裡,湊佳苗特地細描一位社會學者的發聲,若榊史朗是主謀,那要怎麼看待「榊至」的死亡?跟另外五位少年不同,他是榊史朗的兒子。又,若殺的是自己的小孩,明明是更「天理難容」的事情,為什麼人們卻會矛盾地認為行為人的罪惡比不上殺死那五位「別人的孩子」的犯行?日本社會是不是仍殘留著久遠以前「孩子為父母所有」的思想?

小說有兩位主要照顧者,榊史朗跟一之瀨留美。小說前半段,榊史朗為敘事者的緣故,我們視角有所侷限;非得等待次次翻轉,才恍然大悟作者有意讓另一組家庭留白,宛若魔術戲法,最好的方式就是聲東擊西,我們看見了榊史朗三代之間的,孩子渴望迎合父親的張力,因此忽略一個很普通的猜疑,一之瀨留美就沒有這樣的掙扎?她跟榊史朗同樣出身藝術名門,有個人的追求與焦慮,最弔詭的是,為什麼她寧願凝視著五名美少年的作品,也吝於看女兒一眼?

很久以前,朋友向我提問,為什麼人們多以「攜子自殺」來稱呼父母帶著孩子一同自殺的行為。她說小孩多數尚未具備認知、判斷「自殺」意涵的能力,多半是父母先「殺了」孩子再自殺。我查詢資料,方知十幾年前,政府跟社福單位都有意把攜子自殺修正為殺子自殺,但這樣的調整並不被大眾接受,為什麼?人們多半憐惜這麼做的父母的動機:不捨孩子「獨活」。《人類標本》的真兇隨著小說的結局而水落石出,真正的疑難仍繼續蒙冤,孩子如何發展出主體性?小說裡唯一倖存,沒有成為標本的孩子,在精神上早已被大人注射了毒液,結束了成長,只為了停留在父母最鍾情的模樣。無論是日本或台灣,多談父母對小孩多情的奉獻,《人類標本》卻反其道而行,著墨小孩子對父母最是一往情深。