老實說,我原本將這本書是放在床頭櫃上勉勵自己過自律生活的。結果當然無效。到了今日我已放棄書中規律運動多年,如今才想起這本書的真正涵義,竟然是跑步也是一種「沉思的態度」,看我多愚鈍在近來的困頓中啊。村上春樹以身體的律動隔離於外界雜音,單純視身體是個天地,是無法脫身繁瑣的城市人,最起碼能求得的平靜方式。

當然,我書櫃上也有《貝加爾湖隱居札記》(Dans les forêts de Sibérie),我跟此書的作者席爾凡(Sylvain Tesson)一樣,不能理解為何番茄醬需要生產到十五種之多。我也不想活在一個這如同超市設定的世界,但我懶,只是念想著像徐四金所寫的《夏先生的故事》中的夏先生一般,希望能靜一靜地走出個天涯海角。

但我是一個城市鳥,習慣四方天空,無怨吃著失去原形的食物。我有時就這麼荒廢我的生活,只為了贏得多些躲去打字的時空。講起來,「寫作」於我就是一種「假性隱居」了。

畢竟我是個沒膽子也沒財力可隱居的人,最終仍拿著《關於跑步,我說的其實是······》當聖經一樣啃著,原因很簡單,村上在書中寫了一段想把自己塞進哪裡的慾望,讓我發現真實的「逃離」,不外有節奏且有規律的沉思。

如今寫這本書的心得是因感受到這世界的浮躁,疫情加戰爭,之後可以想見的經濟問題,社會氣氛很焦慮,而這本書以身體直覺的方式,告訴人在快轉的時代中,如何穩住自己的節奏。

村上春樹以跑步這麼單純的持之以恆,來講安身立命的事。首先打動我的是小說之外的他,他在此書中是這樣形容自己的:「如果生氣,就發在自己身上吧。如果不甘心就折磨自己吧。我向來都這麼想。能默默吞下的,就那樣全部往自己肚子裡吞,一直以來我都努力把那個(盡量大為改變形貌)放進小說這樣的容器中,以故事的一部分釋放出來。」

我第一次讀這段全身發冷,因為我也是這樣的人,我無心也無力去加入這名為「社會」的趴踢。我看似頻繁且高音地講話是因為想終結話題,我笑是因為我的其他表情會更真實。這樣的我跟他下一段寫的一樣:「我不認為這樣的個性能被誰喜歡······這樣一個缺乏協調性的人,一有什麼事情立刻就會想獨自躲進櫃子裡去的人······」我如果不上好發條,就會覺得自己在人群前是同手同腳的機器人。

一個社交能力不足,好像用盡全力也無法融入群體的人,只能像他在《棄貓》裡所寫的,如果不是寫下來就無法好好思考。社會化不全無所謂,他在書中早認知了他的局限與相對的可能,在能安放自己的「寫作」裡,他知道該付的代價。人生因此而通透了。

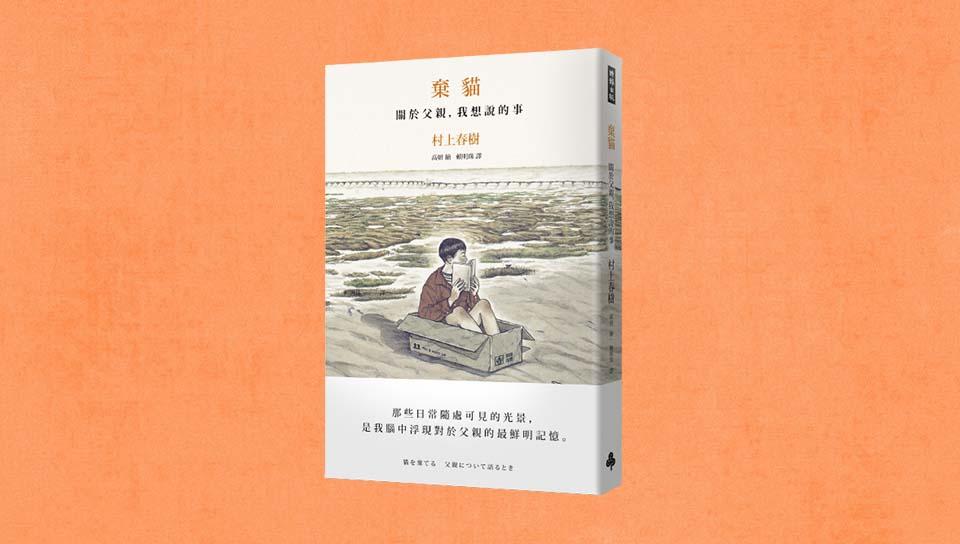

村上春樹《棄貓:關於父親,我想說的事》(時報出版,2020年)

像他在《關於跑步》所寫的:「用文章把故事塑造起來時,無論如何都必須把人性中根本存在的毒素挖出表面來。作家必須向這毒素正面挑戰,明明知道危險卻必須俐落地處理。沒有這種毒素的介入,是無法進行真正意義上的創造行為。」

他一語道破:「要處理真正不健康的東西,人必須盡量建康才行。」寫作者為一個深淵直視者,至少要增加抗體。他講到這職災,筆調一如以往淡定,有著登山者只有哪條路可以走得清明。

這本書也談及投入,他這樣寫:「不管是什麼事,只要喜歡,就會以自己想做的方式一直做下去,就算被人阻止,被人惡意批評,也不會改變自己的想法。」

這樣純粹的人生觀,並非靠時興的「斷捨離」,也沒有一般人分心的選擇障礙,因他的疏離注定了他的投入。這本書在在都跟世道價值觀有所不同,他這樣不能長袖善舞的笨拙,反而學得了如何「一心一意」。

他藉由長跑讓自己「無我」的狀態下,將腦中閃現的念頭,及在長年持之以恆的實踐下,告訴你也有這樣回甘的人生滋味。

書中藉著跑步,講的是人靠著長期的不輟而能獲得的清明。喜歡熱鬧的人可能感到無趣,但喜歡沉靜的人,從他的分享則能體會人生若被持續打磨,在經歷必要的痛楚後,所能得到的平靜與篤定。

「篤定」二字如今已經很少聽到了吧!它不是時興的價值,相對以前也是更難的目標,但這本書它傳遞的就是這二字,像是活下去的心法一般,非關名利,而是讓不適應這世界的自己,找到一個跟世界不同調,卻能自得其樂的方式,且體會到一人站定天地的穩。

村上在此書中的感覺很不同,很像是在跟樹洞講話,不是他慣有遊記的寫法,也非他的回顧,而是他跟自己的對話。他在書中回顧過去內心所受的傷痕,是自立的代價,甚至包含他自願追求的孤絕,是的,他用的是「孤絕」這麼重的字眼,「尤其對像我這樣職業的人,就算程度有別,那也是無法迴避的道路。」他形容那種孤絕有時像從瓶子滿出來一般,在保護人心的同時,也會把心的內壁不斷細細地割傷下去。

這卻是他甘願承擔的,職業的選擇有時無異於對生活的選擇。無論哪一行,這麼長時間的投入,一定足以改變自己。他在這本書中無異將職業當一種原我的發現,至於現代人想逃避的痛苦、寂寞、不被喜愛等種種苦惱,之於他都成為另一種燃料,內化成著作、淬鍊成生命的樣子。

無論是否是村上粉,這本書都會讓人有所得,因它在講的是一種人生的純粹。他從馬拉松這運動來思考,他說「跑多少時間不是問題,而是能以多少充實感跑完。」同跑的有誰也不是問題,對他而言是盡量有效地燃燒自己,這是所謂跑步的本質,也是寫作的隱喻。

以持之以恆取代著該怎麼活的煩惱,就如夏蟬的隱喻,它們到最後一刻都不想用走的,如此這般,生命就不在長短,也不在苦多樂少。只在「生命」的本身,人也如此,其他的憂慮,只是貪了點,也習慣活小了點罷了。